把種子送到太空進(jìn)行短期旅行有助于科學(xué)家研發(fā)新的作物品種,這些品種可以在不斷變化的氣候中茁壯成長,幫助養(yǎng)活世界上不斷增長的人口。

報道稱,乍一看,在中國北方大面積種植的小麥與世界上任何其他在風(fēng)中搖擺的麥穗一模一樣。但這種作物并不是普通的植物——它們是在外太空創(chuàng)造出來的。

這種被稱為“魯原502”的品種是中國種植面積第二廣的小麥品種。這種植物是利用進(jìn)入太空的種子培育出來的。由于獨特的低重力環(huán)境和失去地球的保護(hù)性磁屏蔽,這些種子的脫氧核糖核酸(DNA)發(fā)生了細(xì)微變化,獲得了新的品質(zhì),使其更耐旱,也更能抵御某些疾病。

報道稱,在環(huán)繞地球的航天器和空間站上正培育出越來越多的重要糧食作物的新品種,“魯原502”就是一個例子。在太空中,它們受到微重力影響并受到宇宙射線的轟擊,而宇宙射線會引發(fā)植物變異——這一過程被稱為空間誘變。

報道指出,雖然有些變異使植物無法生長,但另一些變異可能帶來優(yōu)勢。一些作物變得更加強(qiáng)壯,能夠經(jīng)受更極端的生長條件,而另一些糧食作物單株產(chǎn)量更高,或者生長更快,或者需要更少的水。這些太空育種植物的種子被帶回地球后,會經(jīng)過仔細(xì)篩選和進(jìn)一步育種,最終創(chuàng)造出可成活的流行作物品種。

報道稱,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所國家農(nóng)作物航天誘變技術(shù)改良中心主任、中國著名空間誘變專家劉錄祥說:“空間誘變產(chǎn)生美麗的突變。”

例如,據(jù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)利用基于輻射的技術(shù)創(chuàng)造新作物品種的國際合作的國際原子能機(jī)構(gòu)說,“魯原502”的產(chǎn)量比中國種植的標(biāo)準(zhǔn)小麥品種高出11%,更耐旱,抵抗最常見小麥病蟲害的能力也更強(qiáng)。

劉錄祥說:“(‘魯原502’)是一個真實的成功故事。它具有極高的潛在產(chǎn)量和適應(yīng)性,可以在不同地區(qū)、不同條件下栽培。”

報道稱,正是這種適應(yīng)性使“魯原502”在中國廣闊多樣的農(nóng)業(yè)土地和不同的氣候條件下備受農(nóng)民喜愛。

劉錄祥說,這只是過去30多年中國創(chuàng)造的200多個太空變異作物品種中的一個。除了小麥,中國科學(xué)家還生產(chǎn)了太空育種的水稻、玉米、大豆、苜蓿、芝麻、棉花、西瓜、西紅柿、甜椒等多種作物和蔬菜。

報道稱,中國自1987年以來一直在進(jìn)行空間誘變試驗,是世界上唯一持續(xù)使用這一技術(shù)的國家。中國已經(jīng)執(zhí)行了數(shù)十次將農(nóng)作物種子送入軌道的任務(wù)。

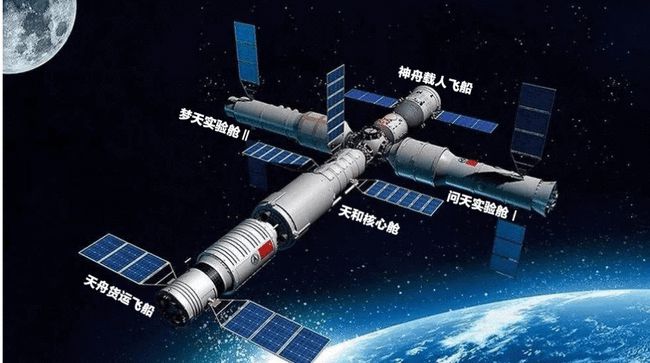

近幾十年來,中國崛起為全球太空強(qiáng)國,從而有能力把大量種子送入軌道。2006年,中國用實踐八號衛(wèi)星將152個物種、重量超過200公斤的種子和微生物送入軌道。今年4月,作為神舟十三號載人飛行任務(wù)的一部分,1.2萬顆種子在中國空間站停留6個月后返回地球。

中國甚至讓一批水稻種子搭載嫦娥五號進(jìn)行繞月之旅。據(jù)中國的新聞報道,這些水稻種子返回地球后已經(jīng)成功產(chǎn)出水稻。