作為解剖和功能融合的影像學檢查方法,18F-FDG PET/CT顯像是惡性腫瘤臨床診斷、分期與再分期、預后和療效評估的有效手段。但目前短軸PET系統存在很多局限性,比如掃描時間長、信噪比低,這些都與PET探測器采集到的符合事件計數率有關。這些限制導致常規PET檢查中所需的顯像劑劑量較大,這可能會給患者和醫護人員帶來一定的輻射風險,也不利于PET在兒童、青少年等對輻射劑量敏感的人群中的應用。

2018年問世的全球首創Total-body PET/CT(uEXPLORER)擁有長達194cm的超長軸向視野、40倍超高系統靈敏度的提升、2.9mm超高清NEMA空間分辨率等突破性系統性能。基于這些重大系統性能改變,18F-FDG PET/CT成像所需的注射劑量顯著降低,甚至有望降低至自然本底水平,這不僅能夠大幅降低患者和醫護人員的輻射劑量負擔,同時能夠拓寬PET在兒童、青少年腫瘤方面的應用。

復旦大學附屬中山醫院核醫學科是全球首個配置uEXPLORER的單位,全面參與了該設備系統性的臨床驗證,基于大量臨床工作對該設備的參數性能和臨床優勢進行全面、逐步的驗證和探索。我科工作人員及科研人員基于我們的知識和經驗對于如何最好地在臨床中應用Total-body PET/CT掃描系統進行了探索,我科將這些經驗和相關典型病例整理成文章發表于EJNMMI Physics,在此特將這些重點臨床實踐經驗給大家進行展示和分享。

研究方案:研究納入63位腫瘤患者在uEXPLORER下進行全身PET-CT圖像采集。將患者按BMI從小到大分為四個組(低體重、正常、超重和肥胖組),所有患者都禁食6小時以上,掃描前空腹血糖水平均低于7.0 mmol/L,然后都采用超低劑量的18F-FDG(0.37 MBq/kg)進行顯像。使用OSEM算法(OSEM2次/3次迭代)和HYPER Iterative算法(按β值分為HYPER0.3、HYPER0.4、HYPER0.5和HYPER0.6)分別重建每位患者的原始數據。由兩位經驗豐富的核醫學醫師用李特克5分法進行主觀圖像質量評價(1分代表圖像質量不可接受;2分代表圖像質量較差;3分代表圖像質量可接受;4分代表圖像質量好;5分代表圖像質量優秀);從整體圖像質量、圖像噪聲和病灶顯著性三個角度對圖像質量進行評分。在客觀評價方面,本文測量并比較了所有重建圖像中肝臟的平均標準攝取值(SUVmean)和統計標準差SD、肝臟信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR);病灶的最大標準攝取值(SUVmax)、峰值標準攝取值(SUVpeak)、腫瘤背景比(T/N)和最大直徑。

研究結果:在所有重建組中,噪聲的增加與BMI增加有關。在OSEM算法重建組中,不同BMI患者的肝臟SNR存在顯著差異(P<0.001),但是在HYPER Iterative算法重建組中不同BMI之間并無顯著性差異。隨著BMI的增加,在主觀圖像質量方面,所有重建組的整體圖像質量和圖像噪聲評分都明顯下降,但病灶的顯著性無明顯變化。在OSEM3次迭代中,肥胖組的整體圖像質量得分不合格(得分=2.7分)而其他三組得分都合格。在HYPER Iterative算法中,病灶的顯著性得分明顯高于OSEM3(所有P<0.05)。在HYPER0.3、HYPER0.4和HYPER0.5組中,SUVmax、SUVpeak和T/N值均高于OSEM3。在不同的重建組中,病灶大小(中位數:1.55cm;范圍:0.7-11.0cm)和SUVpeak變化率(與OSEM3相比)存在相關性(r=0.388,-0.515,-0.495,-0.464,和-0.423,且所有P<0.001)。

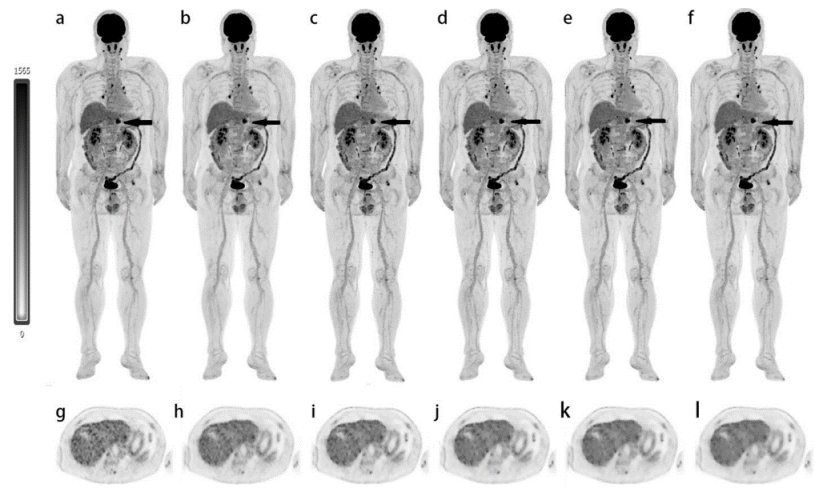

圖1.顯示了使用6種算法重建的患者PET圖像的示例。這是一名62歲胰腺癌患者的MIPs和橫斷位圖像,不同重建算法分別為 OSEM3 (a、g), OSEM2 (b、h), HYPER0.3 (c、i), HYPER0.4 (d、j), HYPER0.5 (e、k), HYPER0.6 (f、l)。黑色箭頭顯示胰腺中的FDG異常高攝取。這6種重建算法的整體圖像得分2、3、3、3、4、4分

研究結果表明,在超低劑量的Total-body PET/CT成像過程中,針對圖像質量和病灶進行分析,對于BMI<30的患者,3次迭代的OSEM算法重建符合臨床要求;對于BMI≥30的患者,建議使用HYPER Iterative算法(β值為0.3-0.5)以確保圖像質量。HYPER Iterative算法,作為一種貝葉斯懲罰性似然重建技術(Bayesian penalized-likelihood,BPL),能夠將噪聲控制融入到每次迭代中,通過重復迭代找到最大似然解,事實證明此算法在低劑量大體重患者的數據重建過程中有效抑制噪聲,這點是優于傳統OSEM算法的,未來可以繼續探究這種算法在低劑量、大體重、快速成像等低計數率采集中的應用。

科室簡介:復旦大學附屬中山醫院核醫學科始建于1958年,是國內最早開展臨床核醫學的單位之一;科室現有面積近6000平米,在職員工60人,其中具有博士學位的16人,科室包括PET分子影像中心、單光子功能影像中心、核素靶向治療中心和分子探針研發中心四大中心,在占地面積、大型設備數量和種類、年診療人次等方面在國內名列前茅。