SPECT定量的決心

隨著核醫學技術的不斷發展,核醫學影像設備也在日新月異快速進步。從1958年Anger 發明第一臺開創了核醫學顯像新紀元的γ照相機,到20世紀80年代橫空出世的初代SPECT、 PET,再到現如今不斷更新迭代、集各種時代前沿科技于一身的SPECT/CT、PET/CT、以及PET/MR,核醫學成像技術早已從功能學檢查、定位、定性階段過渡到了定量階段。核醫學130多年的發展歷程,如今正在加速邁進精準醫療時代。

我們知道,PET/CT和SPECT/CT是核醫學最重要的組成部分,它們可以無創的反映組織生理、病理和功能代謝的變化,因此廣泛應用于臨床疾病的診斷和分期等等。與PET相比,SPECT在某些方面已表現出了PET/CT不可比擬的優勢。許多SPECT所使用的放射性核素的物理半衰期比PET的放射性核素更長,其半衰期與體內感興趣區的生理過程更為一致。同時SPECT所使用的放射性核素更易于獲取,無需醫用回旋加速器,也不需要設置快速的配送網絡。在一次顯像過程中,SPECT可以通過使用多種不同放射性核素標記的示蹤劑,對多種不同的生物過程進行顯像[1]。除此之外,SPECT/CT還能開展核素治療,實現診療一體化[2]。相比于PET/CT,SPECT/CT價格經濟,使用范圍更廣更便捷。并且,SPECT檢查也已納入我國醫保,可以惠及更多患者的臨床檢查。

因此,在我們邁向精準醫療的過程中,可靠而準確的SPECT定量成像顯得尤為寶貴。

SPECT定量的困局

然而SPECT定量之路并非一帆風順。與SPECT相比,為人熟知的PET檢查之所以能被臨床醫師、學術界以及廣大患者充分認可,究其原因是與PET對病灶SUV的定量密不可分。通過PET/CT得到的精準SUV定量值能夠量化反映放射性核素在體內的分布情況,為臨床診斷、分期、治療方案選擇、隨訪和療效評估提供了更有利的指導和更重要的臨床意義,這也就是傳統實體瘤療效評估的RECIST標準已經發展為PERCIST標準的理論依據。

但是,傳統SPECT則被認為是非定量化的成像方式。PET/CT數據重建的體素值是以單位體積的放射性活度(Bq/ml)為單位,無需單位轉換即可獲得定量SUV值,其定量的準確性得到臨床的廣泛認可,而SPECT探測單光子的工作原理與PET的雙光子符合探測方法不同,建出的圖像是以計數(Counts/Voxel)為基礎,因此加大了SPECT定量測量的難度。

此外,最常見的SPECT的重建算法是OSEM,這一算法在低計數率的情況下適應性有限(SPECT的靈敏度比PET低1-2個數量級),且缺少靈敏度校準的標準工具;由成像原理所決定,SPECT的衰減校正比PET難度更高,早期的SPECT大多不帶衰減校正,SPECT/CT出現以后才逐漸變得普及;SPECT涉及的γ光子能量因放射性核素不同而不同,加之不同種類準直器的使用,使得情況較PET更為錯綜復雜。JNM的文章也曾指出“PET的靈敏度和空間分辨率都優于SPECT,同時PET可以實現組織內的精準定量”[3],換言之,SPCET真的很難實現定量或精準定量。

當然,科學家對于SPECT的SUV定量的探索從未停止。在搜索引擎輸入“SPECT、SUV、定量”,你會得到上千個相關結果:國內外諸多臨床和科研機構都能通過軟件單位轉換的辦法求得SUV值,并有發表相關文章。但,單純依賴軟件轉換,是難以實現SPECT精確定量,更無法有效的進行療效評估。

傳統SPECT定量技術:軟件單位轉換

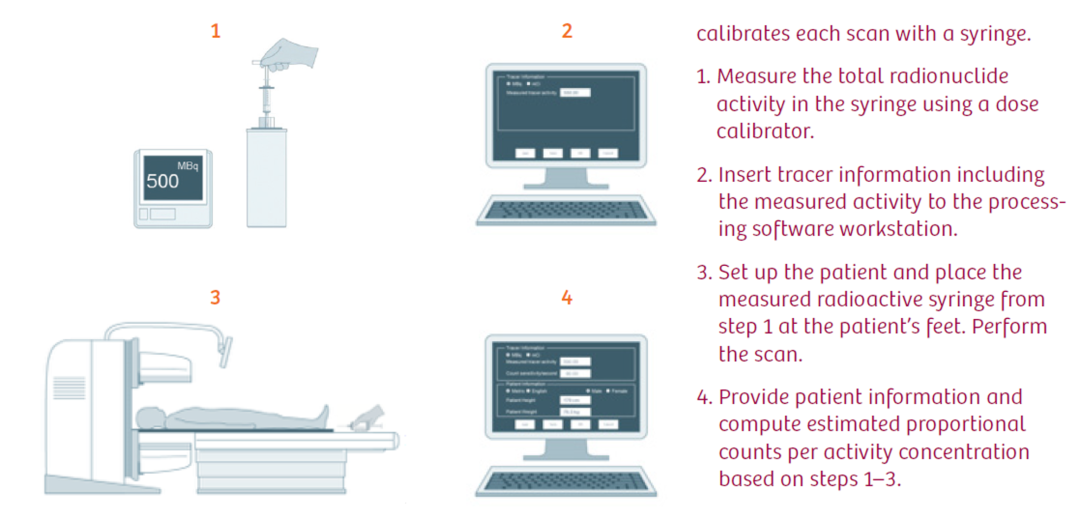

傳統SPECT定量是以計數(Counts/Voxel)為基本單位,在SPECT圖像完成采集、重建之后,利用自制的放射性容器(注射器)測得的轉換因子來計算Bq/mL,最后帶入公式求得SUV值。這樣低成本且技術路線簡單的方法看似可以應用于所有SPECT定量,然而實際上卻無法實現本質上的定量[4-5],且臨床應用也是極少。那它究竟有什么樣的致命缺陷呢?

傳統SPECT定量(軟件單位轉換)流程圖

首先,單位轉換發生于圖像采集、重建完成之后,圖像本質上來源于非定量系統,未能克服傳統SPECT/CT固有的定量障礙(系統靈敏度校正、采集時探頭運動位差、準直器自身特性校正及與相應核素的匹配、探頭采集時與目標距離、空間分辨率、衰減校正、散射校正、衰變校正等因素均會嚴重影響定量的準確性)[1],圖像無法滿足精確定量需求。

其次,軟件單位轉換定量技術中,轉換因子和死時間校正必須現用現測,只對同一設備的固定時間點有效,無法實現不同設備、不同時間之間定量的可重復性。

再者,每次均需延長或增加采集范圍,加上注射器內的藥物放射性,將顯著增加患者輻射劑量。

Bailey等長期致力于定量SPECT的研究,他們認為廠商需要在SPECT系統中就開始提供校準技術,明確定量SPECT的操作限制,并將其列入常規SPECT質量控制程序中。精準的SPECT定量需要同時對系統的硬件和軟件進行改進。SPECT定量除了傳統方法提供的校正方法外,需要考慮以下因素:

1. 系統運動導致的性能漂移;

2. 系統靈敏度的測量;

3. 不同的放射性核素、閃爍晶體厚度、準直器及脈沖高度分析器能窗的使用導致的差異;

4. 明確散射校正的算法參數,使用不同的放射性核素和準直器時,各參數也各不相同。

因此,建立便于臨床操作、精準、可重復的定量SPECT平臺面臨大量的技術挑戰,卻也迫在眉睫[6]。

Broad Quantification

——“精準定量SPECT/CT系統” 時代的到來

終于,直到2013年,西門子經過多年研究,首款Symbia Intevo系列的SPECT/CT問世。它實現了從硬件到軟件的SUV值精準定量設計,為核醫學行業帶來了革命性的進步。

為了排除系統硬件設備對定量結果的影響,Intevo推出清云探頭和三維自適應機架減少采集過程中的空間位差;獨有的準直器虹膜技術實測準直器小孔的光學性能;高清弱源3D識別技術真實反映探頭在不同位置和角度對點源的響應;自適應雙線性CT衰減校正;基于原始投影的衰變校正;OSCG共軛梯度重建技術等等。

除此之外,隨著治療核素的廣泛應用,如何實現全核素治療的精準定量,進而實現SPECT/CT診療一體化的精準量化評估,也成為了業界面臨的重點問題。西門子面對臨床難題,對核心技術開拓創新,推出了全新一代精準定量2.0平臺——Broad Quantification。該定量平臺的SUV值源于采集與重建,直接以絕對放射性活度構建圖像(與PET相似),其圖像原始單位即為Bq/mL,無需軟件轉換,可在其他工作站中進行定量分析。

Broad Quantification還可以實現全核素精準定量,并將全核素定量誤差范圍控制在10% 以內,此項數據不僅獲得中國藥監局NMPA及美國FDA的雙重認證,也是唯一獲得美國FDA認證的SPECT全核素精準定量方式。

基于以上先進技術,西門子Symbia Intevo SPECT/CT結合搭載的定量平臺不僅能實現不同患者、不同時間、不同系統之間的精準、可重復的定量,并且其定量操作流程與常規SPECT掃描并無區別,具有高度的臨床實用性。醫學權威期刊JNM和EJNMMI的兩篇綜述性文章也指出:SPECT的潛力(即定量化分析)值得期待,精準定量SPECT為臨床服務的新時代已經到來!值得一提的是,作者將Intevo SPECT/CT精準定量的誕生評價為“特別鼓舞人心(particularly encouraging)”。

目前,關于Symbia Intevo精準定量的專利和科研文章不勝枚舉,越來越多的臨床醫師享受到了SPECT的SUV值為科研和臨床應用開啟的一片廣闊天地。

定量SPECT/CT潛在臨床科研應用

精準定量SPECT,The Time is NOW

西門子Symbia Intevo精準定量SPECT/CT系統,從硬件到軟件專為定量量身定制,是真正且獨一無二做到精確且可重復測量的SUV定量工具,為臨床工作、科學研究以及學科發展提供了強有力的武器。今時今日,此時此刻,精準定量SPECT/CT系統已然來到,讓我們向著更深、更新的領域邁進,去探索期待已久的未至之境。