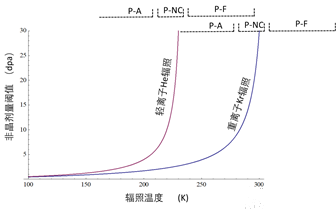

圖1 輻照后DLC薄膜不同深度處Raman特征光譜以及不同輻照劑量下薄膜摩擦曲線

中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室空間與核輻射摩擦學組一直致力于固體潤滑材料輻照損傷行為研究工作,團隊選取類金剛石碳膜(DLC)和金屬硫化物基薄膜(MoS2)兩類潤滑材料為研究對象,系統地開展了重離子模擬中子、伽馬射線等輻照環境下材料損傷形式與演化,以及輻照損傷對潤滑薄膜材料力學、摩擦學服役行為影響規律(摩擦學學報, 2021, 40, 489-503)。

研究發現:DLC薄膜在重離子輻照過程中C-H鍵斷裂同時伴隨C由sp3向sp2雜化轉變,氫的損失在非晶碳膜中產生懸掛鍵,增加滑動界面之間的粘附力;而碳的石墨化導致薄膜硬度降低,從而加劇滑動接觸中薄膜潤滑失效(Carbon, 2019, 146, 200-209; Surf & Interface Anal, 2020,52,553-568; 摩擦學學報, 2021, 41, 169-175)。

圖2 不同輻照劑量下MoS2/Ti復合薄膜微觀結構的變化

MoS2基薄膜輻照過程大量空位團聚形成大尺寸空洞,輻照損傷大于5 dpa后導致薄膜非晶化嚴重。輻照硬化導致薄膜韌性下降,同時無序化結構在摩擦界面不規則轉移相比未輻照樣品變差,從而導致有序化轉移膜在摩擦過程中被快速從接觸面推出,耐磨壽命迅速下降1-2個數量級(Appl Surf Sci, 2019, 465, 564–574;ACSAppl nano mater, 2019, 2, 3 1302-1312;ApplSurf Sci, 2019, 480, 438–447;Surf & Coat Tech, 2019, 378, 125077;J Phys D Appl Phys,2020, 53, 155202; Appl Surf Sci, 2020, 517, 146131)。

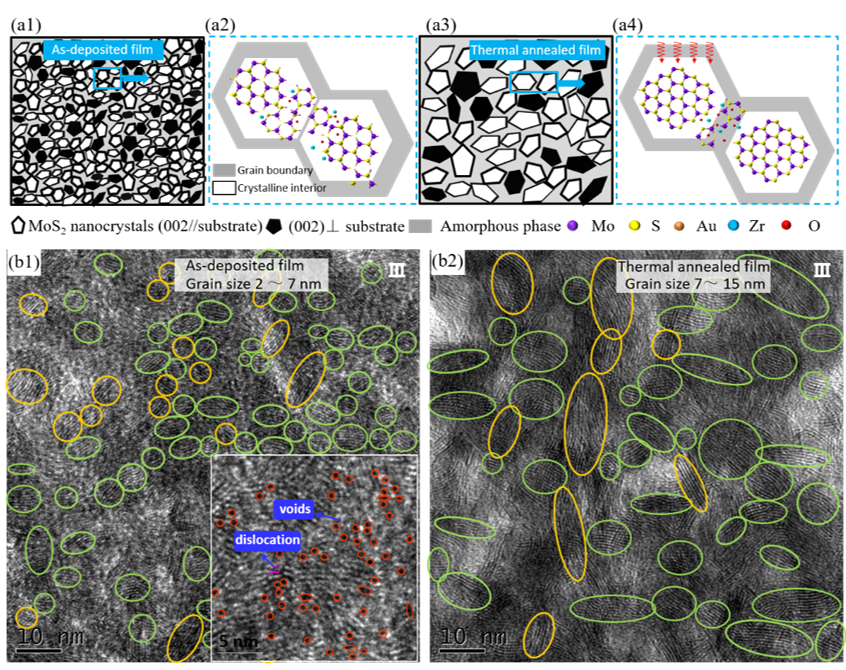

圖3 MoS2/YSZ納米復合薄膜微觀結構調控對其輻照損傷影響

圖3 MoS2/YSZ納米復合薄膜微觀結構調控對其輻照損傷影響在此基礎上,將反應堆結構材料抗輻照設計理念引入固體潤滑薄膜優化,通過MoS2晶體結構控制與納米化界面設計,該課題組首次成功制備了抗輻照與潤滑自適應一體化的MoS2/YSZ基納米復合薄膜材料。

通過提高MoS2結晶度并減少本征缺陷密度,結合納米顆粒邊界效應,納米尺寸效應和晶界陷阱可以有效地吸收和湮滅輻照過程中產生的缺陷,從而有效抑制了空位積累和大尺寸空洞的形成。同時,得益于MoS2納米晶潤滑相與非晶硬質相的協同作用,在摩擦誘導下界面轉移自組裝形成保護膜,確保了大氣/真空摩擦過程中同時實現低摩擦系數與高耐磨壽命。上述研究為設計和發展抗輻照固體潤滑薄膜提供了理論指導。該成果近期發表在ACS Appl. Mater. Interfaces, doi.org/10.1021/acsami.0c18864。段澤文博士生為該論文第一作者,王鵬研究員為通訊作者。

以上工作得到了中科院西部之光交叉團隊,甘肅省創新群體項目和固體潤滑國家重點實驗室重點研究方向的支持。