俄羅斯軍用人工智能的愿景

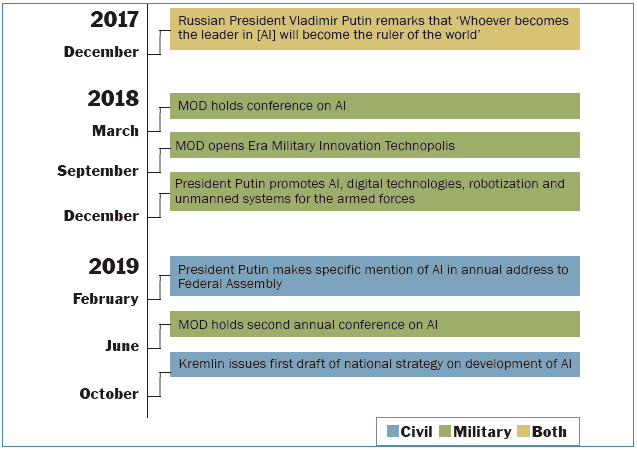

俄羅斯自2017年以來關于人工智能的公開聲明清楚地表明,俄羅斯政府高層將人工智能視為一種顛覆性的技術,俄羅斯必須利用其潛力,包括在軍事領域,以維護其強大的實力。2018年,普京宣布“數字技術和人工智能、機器人化,無人系統所有這些都應列入軍隊的發展議程。”在2018年3月俄羅斯國防部組織的一次會議上提出的人工智能十點計劃主要是為了確定研發重點和俄羅斯探索的方式,這十點計劃沒有說明俄羅斯是否會將人工智能用于軍事任務,其重點是發展人工智能基礎層面的能力。因此,目前依然不能確定俄羅斯國防部是否正在制定一項全面的人工智能軍事戰略。

在缺乏官方信息的情況下,目前幾乎無法明確俄羅斯軍用人工智能的發展方向和實施計劃。然而通過對俄羅斯的專家文獻和俄羅斯政府間法律辯論中的發言中,依然可以發現俄羅斯對此的相關態度。

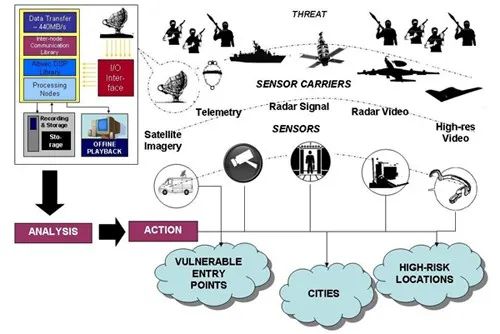

人工智能技術可以大幅度縮短C4ISR體系的反應速度

俄羅斯軍事分析家認為,人工智能對以下能力至關重要:

戰場和部隊管理(即建立戰場情況的數學模型,以規劃作戰并計算執行任務所需的部隊和資源數量);

• 綜合指揮、控制、通信、計算機、情報、監視和偵察(C4ISR);

• 遠程操作的打擊和偵察;

• 保護某些高價值物體的自治系統;

• 戰場安全和部隊保護;

• 模擬和訓練。

關于使用問題,俄羅斯在《特定常規武器公約》背景下的法律立場與其他擁有核武器的國家一樣,希望保留盡可能多的回旋余地,以確定如何負責任地使用軍事人工智能。俄羅斯在人類控制問題上的立場,被公認為使用人工智能武器系統的責任標準:

無論是多么先進的自主系統,在沒有人的支持下依然無法執行其功能。因此,自主系統的法律責任應該由操作或編程機器人系統并命令使用的人來承擔。

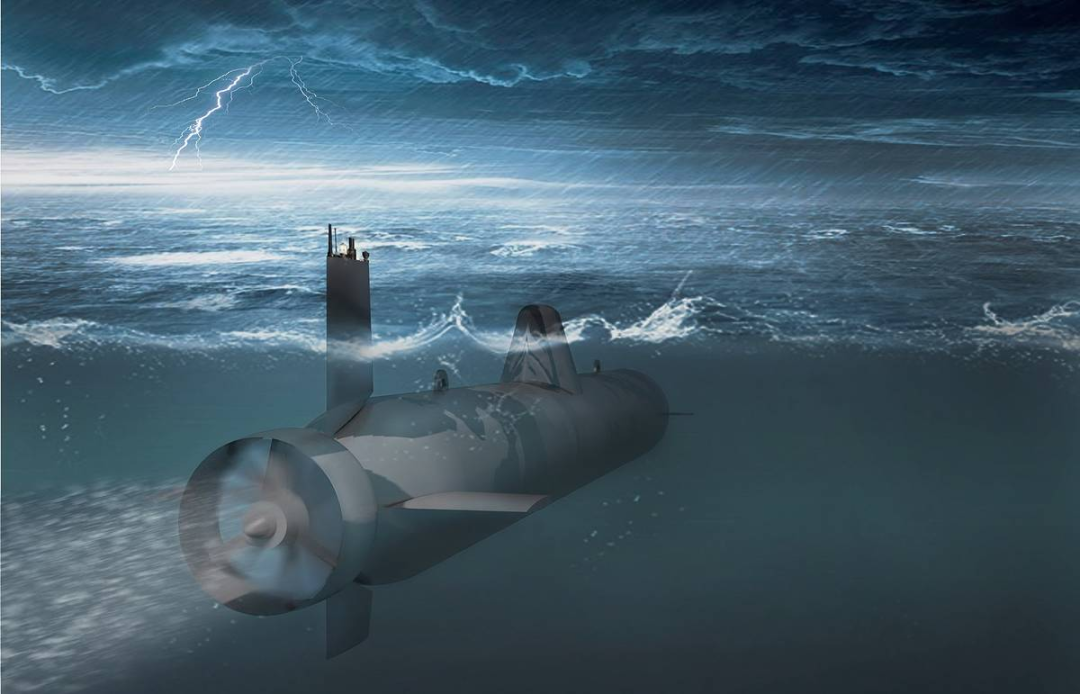

這一立場與其他擁有核武器國家的立場相似。此外,俄羅斯認為確保負責任地使用武器系統不需要直接的人工監督和控制,因為俄羅斯擁有并正在研制一些智能武器系統,尤其是戰略級系統,這些系統一旦啟動,就可以在沒有人類直接和持續監督的情況下運行。其中之一就是正在研制的“波塞冬”無人潛航器。

在沒有官方消息來源描述俄羅斯打算如何將人工智能用于核威懾相關目的的情況下,“波塞冬”計劃的披露在西方國家和核威懾專家群體中引起了極大關注,這被視為俄羅斯正在將人工智能應用于其核威懾裝置中的最新證據。

俄羅斯軍用人工智能的國家政策

2017年9月,俄羅斯總統普京宣布“人工智能是未來,不僅是俄羅斯的未來,也是全人類的未來。”2018年3月,俄羅斯國防部組織了一次專家會議,會議結束時提出了關于人工智能的10點計劃。2019年2月人工智能成為更明顯的國家政策優先事項,普京在向俄羅斯聯邦議會發表的年度講話中提出了一系列關于人工智能的措施,作為數字經濟論述的一部分。在這次演講后不久,普京還委托政府起草國家人工智能戰略,俄羅斯政府與俄羅斯聯邦儲蓄銀行共同起草該戰略。2019年10月,人工智能戰略初稿正式向公眾發布。它提出了一些關于如何加快人工智能在俄羅斯的發展和應用的想法。該戰略的目標有兩個:一方面,確保俄羅斯能夠成為人工智能領域的領導者;另一方面,確保俄羅斯在該地區的主權。后一點是俄羅斯最關心的問題。在人工智能和更廣泛的信息技術(IT)領域,俄羅斯高度依賴外國技術,從俄羅斯的角度來看,這是一個嚴重的弱點。為了解決這一問題,該戰略概述了六個優先事項:

• 支持人工智能“高級”開發的科學研究;

• 用人工智能構建和開發軟件;

• 提高人工智能開發所需數據的可訪問性和質量;

• 增加人工智能開發所需的計算機和平臺的使用;

• 增加人工智能專業人員的數量,讓公眾了解人工智能的好處;

• 建立一個全面的系統,以管理受人工智能開發和使用影響的社會關系。

俄羅斯的目標是在2024年之前實施該戰略所有列出的措施,并在2030年之前達到為每個優先事項確定的進步水平。

AI=人工智能,MOD=國防部

俄羅斯近年來與人工智能相關的政策發展

國家戰略草案沒有提及人工智能的軍事應用,其重點只涉及民用。鑒于普京2017年關于人工智能的聲明表明,俄羅斯認為其民用和軍事方面的發展是密切相關的,因此對民用的關注依然值得重視。

此外,俄羅斯2018-27年國家軍備計劃優先考慮人工智能相關技術,如武裝部隊的自動化指揮和控制、戰場控制系統、戰場可視化和機器人技術。

俄羅斯人工智能應用于核武器領域的技術儲備

軍用人工智能方面

在軍用人工智能領域,俄羅斯目前擁有大量資源。俄羅斯官方消息來源強調了其中三個:

• 俄羅斯擁有強大的信息基礎設施,它使俄羅斯擁有了世界上最高的ICT滲透率之一,同時也是網絡接入成本最低的國家之一。

• 俄羅斯在數學、物理和軟件編程方面擁有良好教育。俄羅斯強調,來自俄羅斯的學生已經連續八年贏得國際大學編程競賽。

• 俄羅斯在計算機視覺、語音識別和網絡安全等領域擁有創新競爭力的軟件公司。

俄羅斯軍事創新技術中心的學生

俄羅斯國家人工智能戰略預見了俄羅斯面臨的諸多挑戰。首先,根據俄羅斯聯邦儲蓄銀行首席執行官赫爾曼·格雷夫(Herman Gref)所說,俄羅斯人力資源“嚴重短缺”;據格雷夫稱,2017年它只有6000-6500名人工智能研究人員。相比之下,美國亞馬遜公司僅為一款人工智能產品虛擬助手Alexa雇傭了10000多名員工。其次,俄羅斯需要改善其對人工智能系統可訓練數據的訪問。第三,俄羅斯在AI芯片和5G無線等專用硬件方面依賴外國技術,這在俄羅斯看來是一個根本性的弱點。

因此,盡管俄羅斯擁有足夠的資源來利用其在軍用人工智能領域的進步,但它面臨著許多困難,目前難以與中國或美國進行同等水平的競爭。

核武器方面

俄羅斯目前正處于核現代化進程中。據報道,俄羅斯已經將戰略火箭部隊82%的武器和裝備升級為新系統。除了現有的平臺外,俄羅斯還展示了幾種新的攻擊性武器,包括“雨燕”核動力遠程巡航導彈、“波塞冬”核動力無人潛航器、“金扎爾”空射高超音速導彈、“薩爾馬特”筒倉重型彈道導彈和“先鋒”核助推滑翔飛行器。

首批完成現代化升級的Tu-22M3M戰略雙功能轟炸機

俄羅斯軍事研究、開發、現代化和采購計劃表明,人工智能旨在成為俄羅斯未來許多軍事系統,包括核相關系統的重要組成部分。例如,2018年8月,據報道,現代化的“圖波列夫”Tu-22M3M戰略雙功能轟炸機已經配備了人工智能。在第一架升級轟炸機原型的推出儀式上,遠程航空司令謝爾蓋·科比拉什中將表示,該飛機已裝備人工智能。不過除此之外,目前暫未有出現更多與該飛機人工智能應用的其他相關信息。

俄羅斯人工智能應用于核威懾領域的情況

俄羅斯長期以來使用軟件解決方案自動化軍事系統的功能,包括與其核威懾直接相關的系統,其中最值得注意的技術是Perimetr,這是一種用于核反擊的半自動化指揮和控制系統,由蘇聯在冷戰期間開發,不過該系統已經在近期進行現代化升級。

圖表:俄羅斯核威懾體系中人工智能的應用情況

資料來源:俄羅斯國防部、斯德哥爾摩國際和平組織等

機器學習技術是俄羅斯近年來才開始重點研究的技術領域,現階段俄羅斯武裝部隊希望在通過人工智能和機器學習加強的關鍵領域是衛星圖像的自動圖像識別以及預警雷達和衛星數據的分析,這表明俄羅斯的機器學習技術目前可能暫時難以支持戰略指揮和控制以及核力量的直接使用。不過未來俄羅斯的人工智能技術依然極有可能在核威懾體系的以下領域中發揮重要作用:

預警及命令

自主分析和決策的主要應用領域是預警及其相關系統,其中人工智能相關技術的主要任務是未來威脅評估和損害預測。人工智能技術可能有助于了解攻擊的范圍、來源和可能的意圖,并迅速制定適當的應對甚至反擊方案,其中最重要的系統是核指揮、控制和通信(NC3)系統。機器學習和相關技術能夠提供決策支持,包括裝備反控制和打擊計劃優化,實時更新、傳感器融合和其他現代解決方案有助于提高作戰管理的質量。因此,理論上在Perimetr系統(在西方資料中稱為“死手”)內可以應用人工智能技術實現自主傳輸和執行命令。雖然現階段人類始終處于核武器決策鏈中,然而完全自動化的發射過程在技術上確實是可行的,其要素可能已經成熟。

俄羅斯的核反擊體系

智能后勤

在后勤和維修系統領域,俄羅斯有兩個與人工智能相關的軍事研究實例。2015年,俄羅斯的一個研究團隊為裝備公路機動洲際彈道導彈(ICBMs)的戰略導彈部隊提出了一個后勤保障自動化控制系統模型(包括戰時),該模型可提高管理質量,增強通信彈性(包括在電子戰攻擊下)并減少傳輸的信息量。研究人員在準備和操作期間提供了一個數學模型,強化了控制系統元件改進和現代化的應用方法。

俄羅斯戰略導彈部隊的主要裝備:白楊-M洲際彈道導彈

2018年,俄羅斯另一個研究小組提出并測試了基于神經網絡的模型,作為預測俄羅斯戰略導彈部隊設備剩余運行時間的解決方案。該模型旨在確定各種診斷標志的重要性并計算其權重,可用于不同型號的武器以及戰略導彈部隊中的軍用和特種設備。該模型進行了全面試驗(盡管是在非軍事設備上)。鑒于俄羅斯戰略導彈部隊的裝備中有大量陳舊系統,包括上一代洲際彈道導彈和通信設備,該模型最終可能成為一種實用的維護解決方案。

目標定位

目標定位是人工智能和相關技術目前在作戰中最有用的領域。處理圖像的智能系統可以準確地在圖像情報中識別出特定類型的目標,確定其精確位置并分析其漏洞。若用于戰略級作戰的規劃階段,這種目標定位能力可以優化核彈頭的分配和產量。

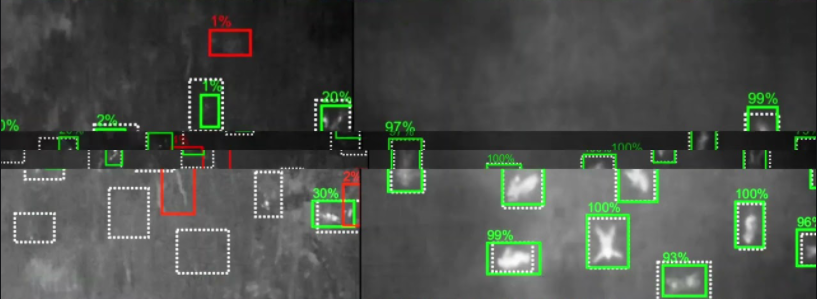

使用人工智能對遙感圖像中的飛機目標進行識別

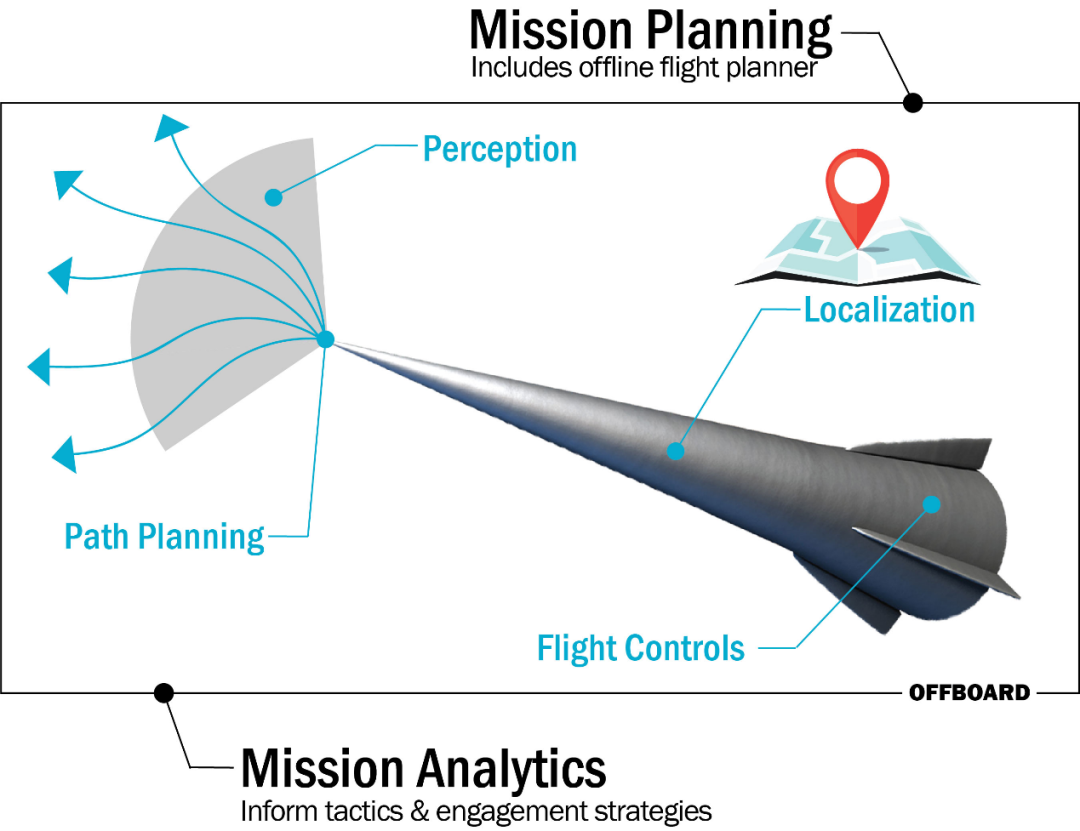

機載控制和制導

在人工智能的幫助下,導彈或高速飛行器的機載控制可以實現更高的精度和更好的操縱性,目前相關領域的研發主要針對戰術巡航導彈,未來的高超聲速武器可能會使用類似但經過強化的技術。高超音速滑翔飛行器(例如帶有翼彈頭的“先鋒”導彈系統)在大氣層內飛行期間會在滑翔機周圍形成等離子體,這影響了向飛行器發送和接收信號的能力,嚴重降低了通過外部手段和內部傳感器進行飛行控制的能力,因此使用復雜的機載控制和制導系統可能會成為合適的解決方案。

高超聲速飛行器智能機載控制系統

導彈防御與反防御

人工智能技術還可以應用于導彈防御的輔助手段中,如智能誘餌和彈道模擬能力。成功攔截來襲威脅的主要挑戰是確定其為真彈頭還是假彈頭,并估算其彈道,由人工智能強化的假彈頭可能使假彈頭的行為類似于實際運載工具,而真實彈頭上的人工智能可以隨機改變飛行路徑以防止攔截,因此這在一定程度上也會同時強化導彈的反防御能力。

使用人工智能識別雷達信號中的飛行目標

水下自主平臺

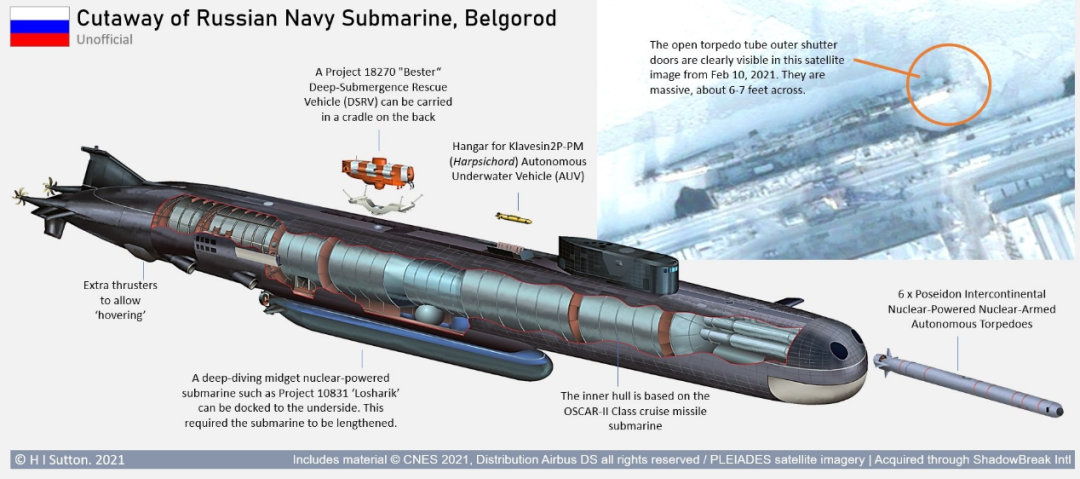

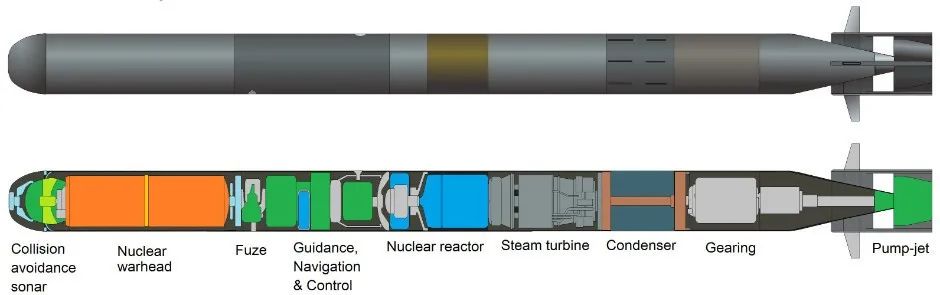

水下作戰中,由于與指揮中心的通信面臨挑戰,車輛自主權至關重要,如信號可能無法到達預定目的地,或者被敵方截獲,從而顯示飛行器或其他水下物體的位置。因此,擁有人工智能技術的水下自主平臺可以有效應對水下作戰環境。目前俄羅斯的“波塞冬”無人潛航器(UUV)將很快進入俄羅斯海軍服役,該UUV已經在2019年夏季開始工廠試驗,可以搭載6枚“波塞冬”的“別爾哥羅德”號核潛艇已經于2019年4月下水,2021年9月結束測試,第二艘運載工具“哈巴羅夫斯克”號核潛艇也于2021年上半年下水。“別爾哥羅德”號核潛艇要通過航行、發電裝置運行、魚雷發射和“波塞冬”發射等測試項目,在完成測試后,將會在北冰洋執行戰略巡邏任務,被北約稱為“末日潛艇”。

能搭載六枚“波塞冬”UUV的“別爾哥羅德”號核潛艇

“波塞冬”無人潛航器結構

目前北約普遍認為波塞冬UUV可能用于核運載,不過其同樣可被用作態勢感知工具,或用于常規任務,如精確布雷等。考慮到水下作戰的挑戰,人工智能似乎是這些任務最有效的解決方案。不過,這些系統和其他自主作戰平臺的相互作用方式未來還需要更進一步的研究。

結論

目前俄羅斯以及將人工智能技術用于導彈和反導彈系統的制導和控制系統,以及UUV等其他系統中。機器學習和自主性提高了武器的生存能力、精確性和穿透能力,使其成為軍事研發的誘人方向。

2022年1月,中國、俄羅斯、美國、英國、法國五個核武器國家領導人共同發表《關于防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》,指出避免核武器國家間爆發戰爭和減少戰略風險是五國的首要責任。聲明強調核戰爭打不贏也打不得,重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家。不過即使如此,當前的北約組織依然在將核威懾的概念用作軍事-政治事務的工具,并且在定期評估俄羅斯的核能力。并且俄羅斯的核威懾能力也持續受到其他多方的關注,認為核力量相關領域的進步有可能導致不安全因素,因為擔心失去威懾能力而引發大規模人工智能軍備競賽,甚至核升級。為了避免產生深遠后果的錯誤,核現代化和核理論,包括機器學習和自主性的作用,必須成為多邊討論的一個永久性議題。