20世紀30年代后,放射性同位素的應用逐漸被重視起來。

1946年,美國一家實驗室研制出了第一批放射性同位素制劑,為放射性藥物形成了基本的雛形。

20世紀50年代,加速器和反應堆設備的規模化建設使得放射性同位素得以大規模地獲取,放射性藥物的應用逐漸普及開來。

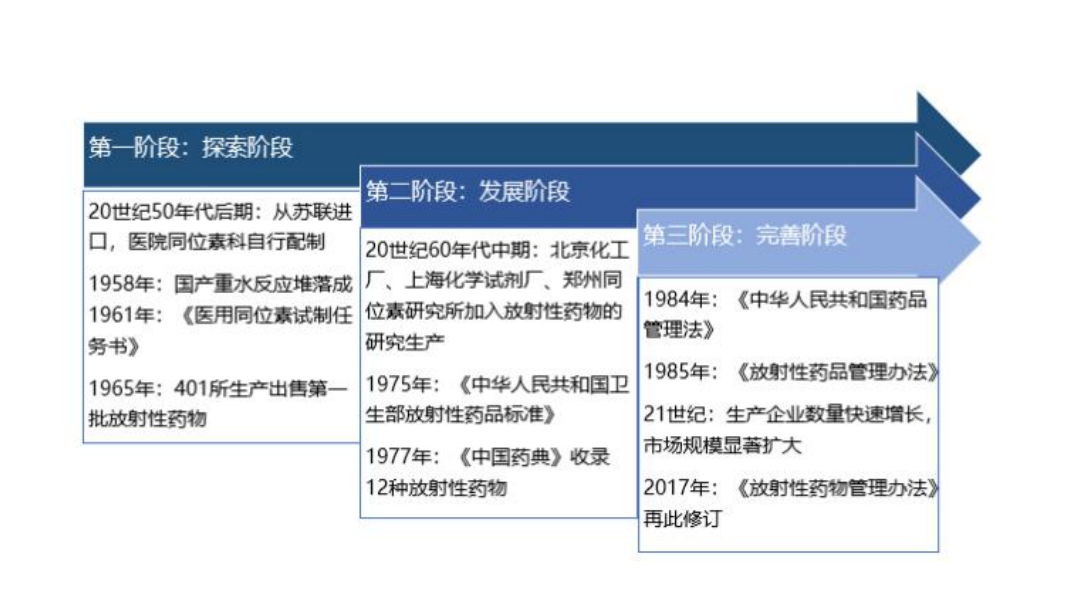

在這樣的背景下,放射性藥物的臨床診斷與治療正式在中國開展起來。從起初的產品進口到自主生產,從生產的初步摸索到科學管理,中國放射性藥物的發展歷程可主要分為以下三個階段

20世紀50年代后期,中國醫學科學院器材科從前蘇聯進口碘化鈉溶液以及磷酸鹽溶,分派到以北京、上海為主的各地醫院,用于進行甲狀腺及真性紅細胞增多癥等疾病的治療,開始了中國放射性同位素制劑最初的臨床嘗試。

當時中國醫院配備的探測放射性的檢驗設備嚴重不足,醫院同位素科也常利用進口原料自行配備放射性同位素制劑,相應的藥品管理尚未形成,放射性藥物的概念也沒有得到正確的認識。

1958年,中國科學院原子能研究所(簡稱401所)建造的實驗型重水反應堆正式運行,為中國放射性同位素的生產創造了條件。1961年,原國家科學技術委員會、衛生部聯合編制了《醫用同位素試制任務書》,中國放射性藥物在國家的指導下開始進入有規劃的發展階段。1965年,401所生產的碘化鈉溶液以及磷酸鹽溶液經衛生部批準后向全國范圍開始出售,中國第一家放放射性藥物生產單位由此正式產生。

20世紀60年代中期,北京化工廠、上海化學試劑廠、鄭州同位素研究所也開展了放射性藥物的研制和生產,生產單位由原來的一家發展為四家,進一步擴大了中國放射性藥物的生產規模。

另一方面,多家機構科研人員和生產工人共同努力,將放射性藥物的生產品種提高至12個,使得中國可生產的放射性藥物的種類顯著增加。在藥品檢驗方面,上海藥品檢驗所于1964年指派人員開始學習放射型藥品檢驗技術,并設立了檢驗機構;國家衛生部于1972年舉辦了“全國同位素發生器學習班”,向全國普及核素發生器知識,明確了相關產品的全面質量檢定的標準;1975年,中國科學院和衛生部發布了《中華人民共和國衛生部放射性藥品標準》,試行以此標準監督和檢定15種放射性藥物。

1977年,《中國藥典》第一次收錄了12種放射性藥物,明文確定了放射性藥物的標準。伴隨著中國放射性藥物的生產規模的持續擴大,監管條例不斷健全,行業逐漸形成了較為完整的產業格局。

1984年,中國第六屆全國人民代表大會頒布了《中華人民共和國藥品管理法》,標志著中國藥品的研發、生產、經營、銷售正式進入了法制化的管理階段。

1989 年,國務院頒布了《放射性藥品管理辦法》,使得放射性藥物的管理從此有章可循。中國衛生部組建了多屆藥品評審委員會,放射性藥物相關標準逐漸完善。《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》及《放射性同位素與射線裝置安全許可管理辦法》的出臺使得放射性藥物生產企業面臨藥品管理、衛生、能源、環保等多方面的制約,市場形成準入壁壘,行業逐漸向規范化發展。

21世紀以來,中國核技術發展迅速,帶動了中國放射性藥物行業的快速發展,生產企業也從歷史上的幾家擴展至幾十家,市場規模逐年提高。中國放射性藥物行業技術水平不斷進步,SPECT/PET 等檢驗設備在中國醫院逐漸普及,以锝為代表的放射性藥物得到迅速發展,展現了放射性藥物行業良好的經濟效益和市場潛力。

2017年,《放射性藥物管理辦法》再此修訂,對放射性藥物的檢驗、生產、進口、銷售進行了進一步的規范。至此,中國放射性藥物行業已經步入成熟發展階段,有待在未來形成新的突破。