二、先進經驗借鑒——美國國家實驗室對核技術應用產業的推動

1.美國能源部旗下的國家實驗室,構成了核科研的核心力量

二戰時期,面對德國的核威脅,美國開啟了研發與制造原子彈的大型軍事工程,因把指揮部設在紐約曼哈頓,故稱作“曼哈頓計劃”(Manhattan Project)。

計劃中誕生的四個國家實驗室,即埃姆斯國家實驗室(Ames Laboratory)、阿貢國家實驗室(Argonne National Laboratory,ANL)、橡樹嶺國家實驗室(Oak Ridge National Laboratory,ORNL)、洛斯阿拉莫斯國家實驗室(Los Alamos National Laboratory,LANL),在其中各自分工、相互協作,使得世界上第一顆原子彈于1945年成功問世。

由此,美國加速了二戰結束的進程,更是獲得了領先全球的軍工科技地位。作為美國政府二戰期間對科學研究的巨額投資產物,國家實驗室在70多年來得到了飛速發展,不僅數量上大幅增加,而且一直是美國科學創新的領先機構。

如今,與核科研領域相關的國家實驗室,全部集中在能源部(The U.S. Department of Energy,DOE)旗下,正像其官網中所寫“the Energy Department’s first name was the Manhattan Project能源部的名字是曼哈頓計劃”。盡管如今的國家實驗室研究了許多科學學科,但核科學和安全仍然是核心領域。

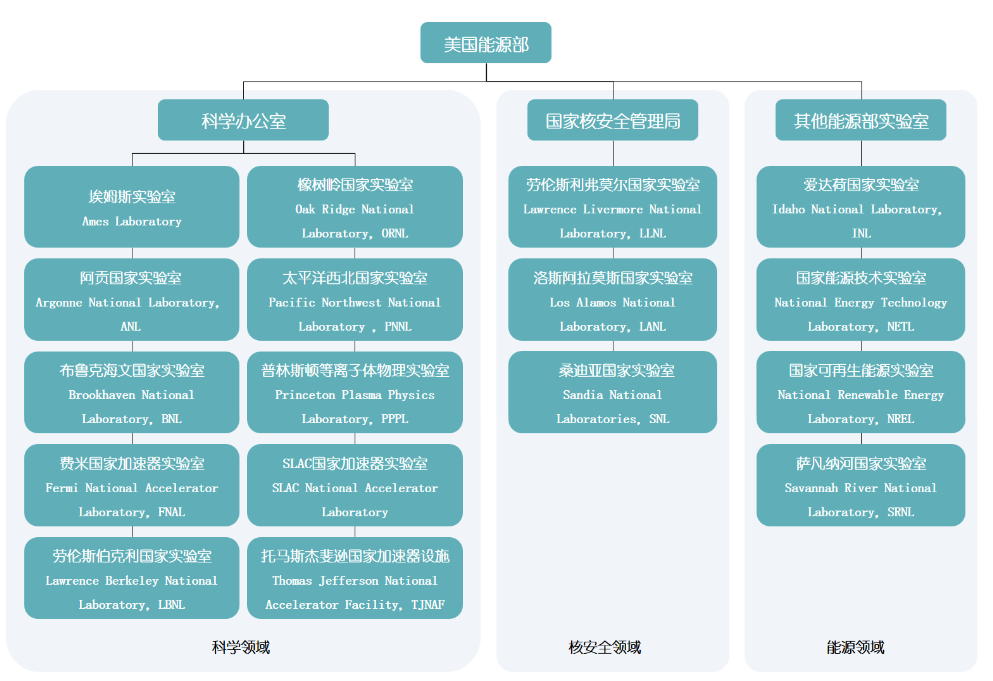

目前,能源部旗下共有17個國家實驗室,它們構成了美國核科研領域的核心力量,具體名單可見圖2-1。按照主要使命的不同,可分為三類:

• 一是科學辦公室(Office of Science)管理的10個國家實驗室,為科學辦公室制定的科學計劃提供必要的支持;

• 二是國家核安全管理局(National Nuclear Security Administration)管理的3個國家實驗室,通過核科學的軍事應用來加強國家安全;

• 三是由能源部其他辦公室管理的4個國家實驗室,主要為美國的能源和環境領域做出貢獻。

圖2-1 美國能源部下屬17個國家實驗室及其主要使命的領域

圖2-1 美國能源部下屬17個國家實驗室及其主要使命的領域

資料來源:美國能源部官網

為促進技術成果轉化,增強各個創新主體的活力,從而帶動經濟增長,保持科技創新的領先地位。多年來,美國已經形成了一套完善的科研成果轉化體系。主要表現可分為以下三類:

一是頒布法案。美國政府出臺了一系列的法律法規,對科研成果轉化中涉及的問題進行了系統的規范。包括科技成果的歸屬及使用權限、成果相關人員的收益分配方式、技術轉移機構的設置、產學研合作的方式等。

而這其中最為出名的當屬1980年通過的《拜杜法案》,它徹底改變了當時"誰出資、誰擁有"的研究成果歸屬權問題,使得大學、研究機構能夠享有政府資助的科研成果專利權,合理明確了政府、科研機構和產業界的定位與合作關系。

1978年,美國的科技成果轉化率是5%,《拜杜法案》出臺后這個數字短期內翻了十倍[1]。此后,該法案成為多國在技術轉化領域爭相模仿的“范本”。

二是設置機構。美國擁有成熟的科技成果轉化機構體系,專門服務于技術轉移工作。在國家層面,國家技術轉移中心(National Technology Transfer Center,NTTC)就擔當了全國性技術轉移“服務中心”的角色,擁有鏈接全國的強大“情報天網”。

不但形成了一套完整的技術信息收集、評估、查詢體系,還搭建了連接全國的技術轉移網絡,設立了六個區域技術轉移中心。此外,還通過成立專家團隊,提供全流程技術交易輔助服務。

在機構層面,高校、聯邦實驗室等也都設立了技術轉移職能辦公室。如斯坦福大學于1970年成立的斯坦福技術許可辦公室(Office of Technology Licensing, OTL),自成立的半個世紀以來,使斯坦福大學獲得了2539項發明技術的許可收入,收益累計超21億美元[2],成果斐然。

三是計劃統籌。美國的聯邦機構會針對性的推出各種計劃,其中,有針對特定研究主題進行重點領域突破的,如2009年能源部推出的超級卡車計劃(the SuperTruck Initiative),就是為了將重型卡車的貨運效率提高50%;也有針對各個主體之間合作創新的,如政府推出的合作研發協議(Cooperative Research And Development Agreement,CRADA),該協議使得實驗室中的科研人員可以和業界、學界中的優秀人才展開廣泛的合作。

2)針對核技術應用領域,美國聯邦機構進行了“重點突破”

通過立法促進“研產聯動”[3]。這一系列的法案包括:《2017年核能創新能力法》、《核能創新和現代化法》、《核能領導法案》等,其中的諸多內容都直接作用于核技術應用產業的“研產聯動”。

如要求能源部和核管會加強合作,使企業在技術研發過程中就能獲得核管會的幫助,從而能加速技術創新,并縮短取證時間;又如要求能源部為企業創新提供科研基礎設施支持,并為滿足企業創新需求建設一座多功能實驗快堆等。

• 制定計劃指導開發

如美國能源部制定了針對于同位素的研發計劃——《用于研究和應用的同位素開發和生產計劃》(Isotope Development & Production for Research and Applications,IDPRA),該計劃不僅負責管理幾個重點國家實驗室的同位素生產設施,包括洛斯阿拉莫斯國家實驗室、布魯克海文國家實驗室(Brookhaven National Laboratory,BNL)等,還協調和支持一系列大學、國家實驗室、商業加速器和反應堆設施的同位素生產,以此來促進美國國內同位素的可靠供應。

• 設立專門機構進行管理

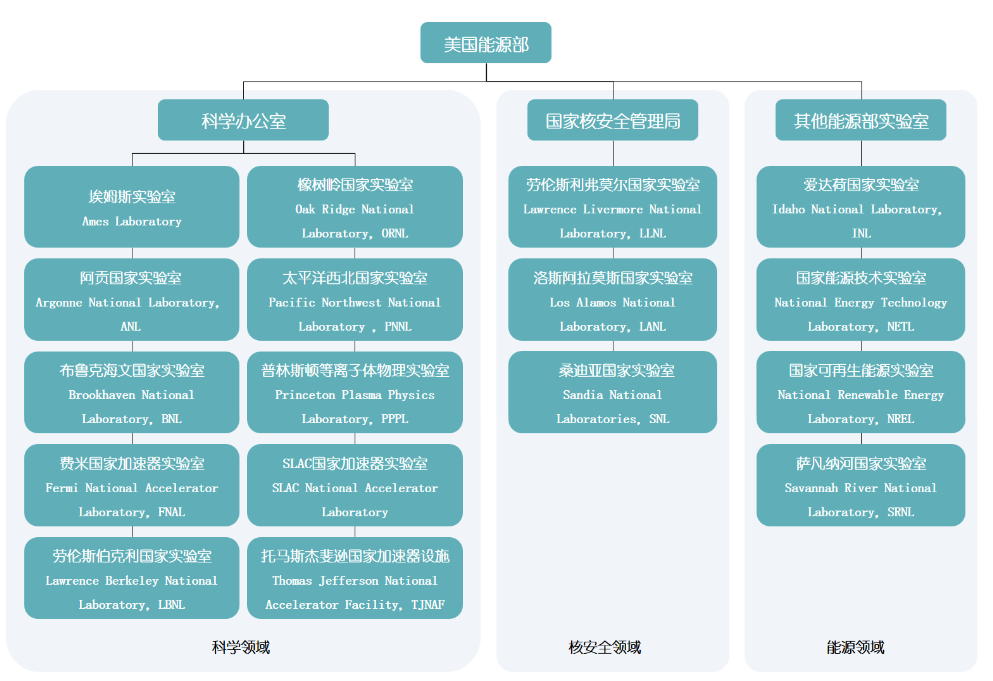

如能源部在橡樹嶺國家實驗室設立了國家同位素開發中心(The National Isotope Development Center,NIDC)。開發中心由美國能源部核物理辦公室(The Office of Nuclear Physics, NP)與核科學咨詢委員會(Nuclear Science Advisory Committee,NSAC)共同指導,負責協調眾多設施的同位素生產、不同類型的同位素銷售以及同位素相關的研發工作,該機構的組織架構和職能設計如圖2-2所示。

圖2-2 國家同位素開發中心(NIDC)的組織架構和職能設計

圖2-2 國家同位素開發中心(NIDC)的組織架構和職能設計

資料來源:美國能源部官網