科研機構如何推動核技術應用產業發展?(下)

二、先進經驗借鑒——美國國家實驗室對核技術應用產業的推動

3.國家實驗室依托核心優勢資源,將“研力”轉化為“產力”

在核科研領域的多年積累,使得能源部旗下的國家實驗室形成了以技術、設備、人才等為核心的優勢資源。雖然資源的類別多有相似,但由于實驗室所涉及的領域不同,保密性質也不同,因此在“研產聯動”的具體手法上各有側重。可將其分為兩類:一是涉及核武器這類國家安全問題的實驗室,具有較強的保密性質,顯得相對“高冷”,側重于“渠道構建”;二是主攻科研的實驗室,保密性弱一些,因而顯得相對“熱情”,為推動產業發展進行了多維度的“制度創新”。

類型一:渠道構建型——“不是想做什么,而是能做什么”

這一類型的實驗室就是前文提到的,由國家核安全管理局管理的三個實驗室,即勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory,LLNL)、洛斯阿拉莫斯國家實驗室(Los Alamos National Laboratory,LANL)、桑迪亞國家實驗室(Sandia National Laboratories,SNL),它們肩負著與核武器相關的、確保國家安全的重任。在美國能源部的歷年預算中,這三個國家實驗室的預算額度都遠高于其他國家實驗室,也從側面反映了這三個國家實驗室的重要性。

對于這樣具備保密要求的國家實驗室,在促進“研產聯動”時,“能做什么”比“想做什么”更為要緊,因此,對產業的作用方式要更為可控,通過主動構建設備渠道、技術轉移渠道和產業化渠道,使得外界可以有機會接觸到該類實驗室的優勢資源。

• 設備渠道——整合資源,適當開放,通過設備共享提高企業科研實力

國家實驗室的設備主要滿足能源部的科研需求,但仍為外部用戶創建了訪問和使用的機會。當然,這些用戶的主體是學界和科研界的人員,只有少部分來自產業界。在具體的設備渠道構建中,國家實驗室將與核科研相關資源進行整合,包括獨一無二的設施、高素質的人才,以及實驗能力等,形成一套“組合拳”,如勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的加速器質譜中心(Center for Accelerator Mass Spectrometry,CAMS)、洛斯阿拉莫斯國家實驗室的洛斯阿拉莫斯中子科學中心(Los Alamos Neutron Science Center,LANSCE)、桑迪亞國家實驗室的核設施資源中心(Nuclear Facilities Resource Center,NUFAC)。這些中心都會有專人負責設備的對外使用。

以勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的加速器質譜中心為例。該中心的設施可以作為分析資源,向需要長壽命、低豐度放射性同位素測量和離子束工具的企業研究人員開放。

根據其官網資料,該中心安排了5名工作人員,負責不同領域的分析咨詢工作,如碳循環分析、氣候變化分析、離子束分析等。需要使用該資源的公司,需要在聯系工作人員后,啟動一系列合同流程,包括提交CAMS分析合同申請、簽訂戰略合作伙伴項目協議(Strategic Partnership Project Agreement),進而創建賬戶用來支付樣本分析的費用。只有當用戶成功付款后,加速器質譜中心才能提供相應的樣本分析服務。

• 技術轉移渠道——設立部門,構建體系,助力技術到產業的“驚天一躍”

2015年,美國能源部成立了技術轉移辦公室(the Office of Technology Transitions,OTT),用來促進技術的商業化應用。具體到國家實驗室,也都設立了類似的部門,雖然這個部門的名字不盡相同,但是想要實現的功能都是一樣的。

如勞倫斯利弗莫爾國家實驗室建立的創新與伙伴關系辦公室(Innovation and Partnerships office,IPO),就專門負責實驗室與工業界的接觸。從設立至今,創新與伙伴關系辦公室已經與超過100家企業簽訂了技術許可協議,并與數十家企業簽訂了合作研發協議,這使得實驗室每年的技術和版權收入超過800萬美元,給企業帶來的產品和服務銷售收入更是每年超過3億美元[1]!

想要完成技術到產業的“驚天一躍”并不容易,不僅需要成立具體的部門,還需要有完善的技術許可體系來支撐。以桑迪亞國家實驗室為例。不管是面對小型初創企業,還是大型跨國公司,桑迪亞國家實驗室向來“不以規模論勝負”,而是會通過科學的認證程序考慮公司將產品推向市場的能力,包括對資金、技術能力、相關資質等內容的審核。

在具體的許可協議中,桑迪亞國家實驗室會就許可期限、相關費用、使用領域、使用地區等內容進行清晰地約定。也就是說,即使是小型公司,只要提出完整可行的提案計劃,也能獲得技術的獨家許可,伊甸園放射性同位素有限責任公司(Eden Radioisotopes LLC)就是最典型的例子。

2013年11月,這家名為伊甸園放射性同位素有限責任公司的初創公司,獲得了桑迪亞國家實驗室關于鉬-99反應堆概念設計的許可。鉬-99這個同位素,最重要用途就是制造衰變產物锝-99m,要知道锝-99m廣泛應用于醫學診斷、是使用量最多的醫用同位素之一!但锝-99m的半衰期僅有6個小時,只能由鉬-99衰變這一種方式制備,因而世界上普遍面臨著產能不足的問題。

這項轉移的技術就是設計專門用來生產鉬-99的反應堆,功率小(僅為2MW)而效率高,可以說能夠有效應對锝-99m的供應危機。得到技術許可后的五年中,該公司在桑迪亞實驗室的幫助下,獲得了資金和土地,反應堆也正在建造之中。2019年,該項目成功獲得了聯邦實驗室技術轉移聯盟(The Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer,FLC)頒發的區域技術轉讓卓越獎。

• 產業化渠道——創建園區,在實驗室旁打造一片非機密的“合作天堂”

由于涉及機密,國家實驗室往往顯得“高冷而神秘”,讓人覺得難以靠近。但是如果在實驗室旁邊劃一塊地,是不是就能在保密的前提下,創造出一片使企業能共享到實驗室資源的“樂土”?桑迪亞國家實驗室早就開始這樣的嘗試。

1998年,桑迪亞國家實驗室成立了計劃辦公室和開發公司,致力于打造桑迪亞科技園(Sandia Science & Tech Park,SS&TP)。該園區位于桑迪亞國家實驗室的大本營,也就是美國新墨西哥州的阿爾伯克基市,占地340英畝,擁有極佳的地理位置——毗鄰桑迪亞國家實驗室和柯特蘭空軍基地(Kirtland Air Force Base)的空軍研究實驗室(the Air Force Research Laboratory,AFRL),園區內的企業能夠與這些頂級實驗室就技術、產品和服務進行廣泛的合作。在桑迪亞國家實驗室的管理下,園區目前聚集了40家公司和組織以及近2000名員工[2]。

此外,在加利福尼亞州利弗莫爾市,桑迪亞國家實驗室的第二個主要實驗室,也與相鄰的勞倫斯利弗莫爾國家實驗室開啟了相似的產業化渠道探索。園區被命名為利弗莫爾谷開放校園(the Livermore Valley Open Campus,LVOC),占地110英畝,同樣位于以上兩個頂級國家實驗室旁邊,用來促進國家實驗室與外部伙伴的合作。

目前,利弗莫爾谷開放校園還在持續建設中。2021年8月,核安全管理局局長吉爾·赫魯比(Jill Hruby)與兩名眾議員一同參加了開放校園新辦公樓的剪彩活動。“投資于科學意味著投資于我們的勞動力和我們的未來,”其中一名眾議員麥克納尼(Jerry McNerney)說,“該設施將為實驗室和私營企業的頂尖人才之間提供合作空間。我們的國家將是受益者!”類似的,布魯克海文國家實驗室也開啟了產業園區的建設,即探索公園(Discovery Park)。由于該園區還在規劃中,因此本文不做過多探討。

類型二:制度創新型——“既能做又想做,就可以多做”

第二種類型的國家實驗室包含,除上一部分提到的三個實驗室外,其余的14個實驗室。在美國能源部的部署中,這些國家實驗室主要針對科研領域(除核武器外)進行突破,因而園區的開放性更高。除了許多大科學裝置的共享,如橡樹嶺國家實驗室的高通量同位素反應器(High Flux Isotope Reactor,HFIR)等,這些實驗室在對接產業時,擁有了更加開放的嘗試,在“能做又想做”的同時,實驗室選擇了“多做”。具體做法是依靠合作制度、轉化制度和人才制度上的創新,增強與產業界的互動。

圖2-4 橡樹嶺國家實驗室的高通量同位素反應器(HFIR)

圖2-4 橡樹嶺國家實驗室的高通量同位素反應器(HFIR)

圖片來源:橡樹嶺國家實驗室官網

• 合作制度——為企業提供多樣化合作方式,降低二者的合作壁壘

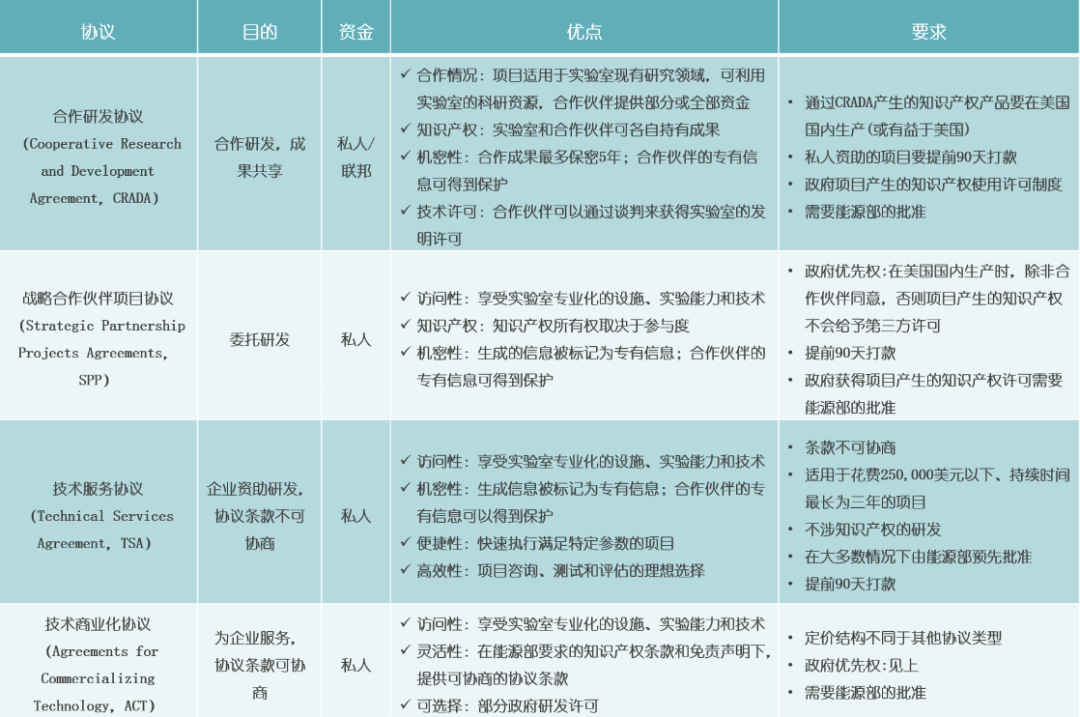

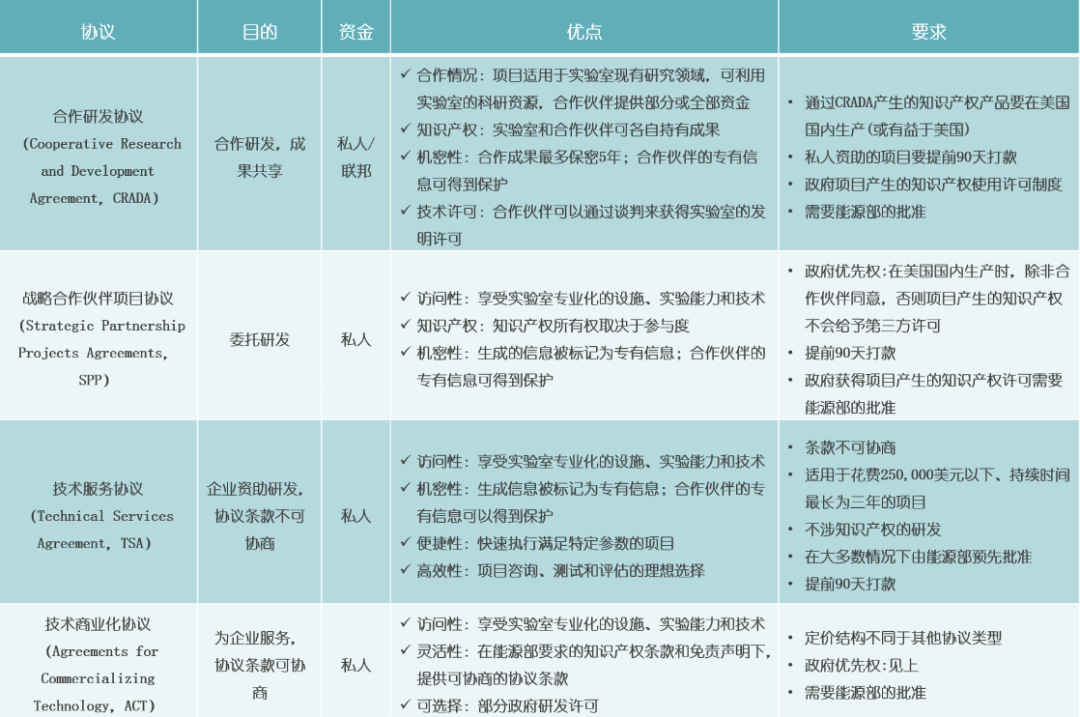

與上一部分“高冷”實驗室明顯不同的是,這些更為“熱情”的實驗室在與企業的合作方式上更為多樣。以布魯克海文國家實驗室為例,該實驗室為企業提供了四種不同類型的合作協議,創造了靈活的選擇空間。具體情況可見圖2-5。

圖2-5 布魯克海文國家實驗室與企業的4種合作協議

圖2-5 布魯克海文國家實驗室與企業的4種合作協議

來源:布魯克海文國家實驗室官網

• 轉化制度——“技術試駕”攜手“商業化經理”,共同助力實驗室的技術轉移

就像費盡九牛二虎之力追到手的姑娘可能并不合適一起過日子,轉移到企業的技術也存在不匹配的問題。為了避免這一情況的發生,太平洋西北國家實驗室(Pacific Northwest National Laboratory ,PNNL)創新了“技術試駕”制度(Exploratory Licensing Agreement),讓企業能夠以非常低的代價,試用國家實驗室可供轉移的先進技術,極大地促進企業參與技術轉移的積極性。

在該制度的支持下,美國企業僅需要簽署一份兩頁的協議,支付1000美元,再等上不到兩周的審批時間,就能夠輕松“試駕”六個月。這六個月之中,企業可以隨時評估這項技術是否適用于自身,再決定要不要申請該技術的完整許可。

此外,太平洋西北國家實驗室還設置了“專業的商業化經理”,讓懂技術的人專門負責技術轉移工作。這些經理都是相關領域的精英,其中不乏擁有多年專業工作履歷、而且具備相關博士學位的高水平人才。

他們的日常工作就是持續關注市場需求,尋找實驗室開發成果的用武之地,促進技術的產業化應用。目前這支隊伍還在擴招中,官網上就清楚地寫著對于新一位商業化經理的要求——“我們正在尋找一位專注于生物加工、生物技術、催化劑材料和核技術領域的商業化專家”。

• 人才制度——為科研人員提供“創業假”,降低人才的決策成本

人才是科技創新的根本。為加強實驗室科研人員的市場意識,促進技術的商業化,美國能源部自2015年起,開展了國家實驗室創新團隊項目(Lab-Corps)。

項目將研究人員與產業顧問集中到一起,進行為期兩個月的培訓,幫助科研人員找到有價值的技術議題、進行客戶發現調查、為技術開拓有價值的市場,從而形成一種具有市場意識的實驗室文化[3]。

但總的來說,這些研究人員依舊“困在”實驗室之中,始終與市場之間隔著厚厚的“圍墻”。為了順利將技術推向市場,太平洋西北國家實驗室在這方面另辟蹊徑,為科研人員制定了“創業假”制度,使其能夠“走出”實驗室,不僅降低了人才的決策成本,還促進了實驗室對產業界的積極影響。

該制度叫做“技術跋涉”(Tech Trek)計劃,由于專為科研人員提供,所以可稱之為“創業假”。獲得批準后的科研人員能夠選擇加入或創辦企業,將他們在太平洋西北國家實驗室發明的技術推向市場。

通過創業假,合格的研究人員可以全職(最多三年)或兼職(最多六個月)休假到企業工作。在批準的休假期間或結束時,該科研人員可以決定完全離開實驗室與企業合作,或者如果實驗室名額有空缺,也可以返回實驗室繼續工作。

而且,為了幫助這些有抱負的“企業家”,太平洋西北國家實驗室還提供為期兩天的創業培訓,內容涵蓋公司組建、市場評估、發展戰略、商業模式、成本和定價等。

三、如何加強我國科研機構與核技術應用產業的聯動

面對著巨大的產業機遇,我國已經有不同量級的城市開啟了核技術應用產業的布局。比如,南京目前正在發展的以“南京質子源”為內核、以“質子應用”為紐帶的千億級產業集群,又比如,浙江省嘉興市海鹽縣正在打造的核技術應用(同位素)產業園等。值得關注的是,由于核工業“軍用轉向軍民兩用”的特殊發展背景,許多曾經擔任核研發重擔的科研機構都分布在遼闊的西部地區,尤以四川和甘肅最為典型。從地區發展規劃來看,核技術應用產業也是這些擁有優勢“核科研機構”的地區正在搶占的風口,比如:

• 四川省綿陽市游仙區正在建設的中國(綿陽)科技城核醫療健康產業園

中國(綿陽)科技城核醫療健康產業園項目規劃用地4000畝,計劃總投資約186億元,建設周期五年,是市政府與中國廣核集團簽署的戰略合作框架協議下,以中國工程物理研究院核技術民用研發能力為支撐,緊密結合民用核技術應用產業發展,對中物院研究成果進行產業轉化,是集核醫學研發、生產、配送、診療為一體的核醫學產業園區。

• 四川省樂山市夾江縣正在建設的夾江核技術應用產業園

夾江縣核技術園區規劃面積1.2平方公里,預估總投資100億元,項目依托中國核動力研究設計院,重點引進放射性同位素應用、密封放射源和放射性藥物生產、輻照加工、核儀器儀表和放射醫療設備制造、核技術服務等相關核技術應用及配套產業。打造國家級軍民融合核技術應用產業示范基地。

綜上,未來針對核技術應用產業的發展,可以重點從以下三方面進行突破:

一是要加強核技術應用產業的整體統籌。

目前,我國核技術應用產業缺少帶有全局性和戰略性的系統的產業發展規劃和有效的政策指引。

一方面,需要認識到核技術應用產業的重要性,加大人才培育力度,不斷研發創新,爭取全面掌握核心技術,改變一些關鍵設備、重要同位素長期依賴進口、受制于人的局面。

另一方面,也要根據核技術應用產業的特點,建設促進成果轉化的良性機制,制定有利于產業發展的政策與規劃。

二是核科研機構也要行動起來,探索“研產聯動”新模式。

依據各個機構的特征和優勢,可適當參考美國的做法,對于“保密性質相對強”的實驗室,在允許的范圍內,構建相關渠道,使企業能夠接觸到實驗室的優勢資源;對于“保密性質相對弱”的實驗室,適度進行制度創新,更大限度地發揮科研機構的力量,進而推動核技術應用產業的發展。

三是充分發揮中核集團、中廣核集團等央企的龍頭帶動作用。

中核集團、中廣核集團等央企是我國核工業的主體,與國內其他單位相比,在核技術應用的技術和產品研發方面具有明顯優勢,因而要進一步建立和完善適應產業化發展的體制機制,發揮企業的龍頭帶動作用;對于想要發展核技術應用產業的地區,也應當積極爭取這些央企的資源支持,從而迅速實現產業生態的構建,搶占核技術應用產業的高地!