碳酸鹽巖風化對水文過程、人類活動的響應迅速,被認為可調節萬年尺度的全球碳收支和氣候變化(Liu et al.,2010;Torres et al.,2014),而在千年尺度內,碳酸鹽巖風化被認為是非常重要的碳匯過程(Liu et al.,2011;Zeng et al.,2019)。尤其是近百年以來強烈的人類活動極大地擾動大氣化學的組成和地表過程,氣候環境變化的不確定性的顯著增加。流域模擬實驗表明,大氣CO2濃度增加一倍,碳酸鹽巖風化產生的碳匯可迅速增加1.6倍(Beaulieu et al.,2012)。在人為排放強酸的驅動下,碳酸鹽巖的快速溶解動力學(Lasaga,1984;Meybeck,1986)可以主導Ca、Mg等溶解物質的來源及其入海風化通量(Gaillardet et al.,1999)。由此,碳酸鹽巖風化的碳匯效應可能是導致短時間尺度氣候變化的核心機制。特別是在當前全球變暖和人類活動日益加劇的情形下,碳酸鹽巖風化的重要性日益受到重視(Gaillardet et al.,2019)。因此,為了更好地認識短時間尺度上的氣候變化及其制約機制,大陸碳酸鹽巖風化通量的限制是至關重要的。

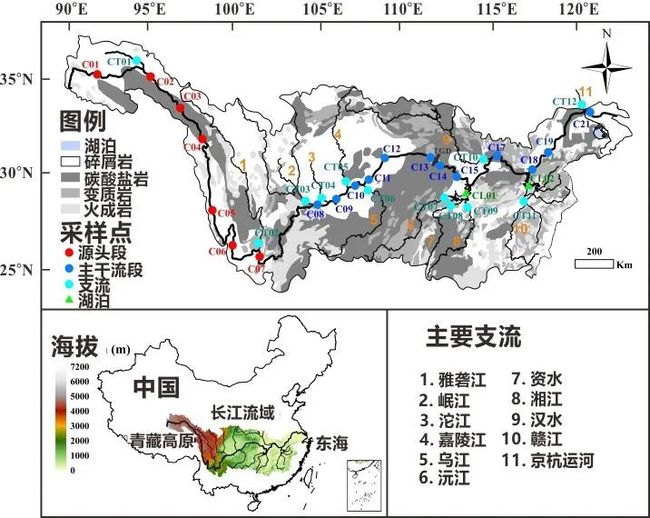

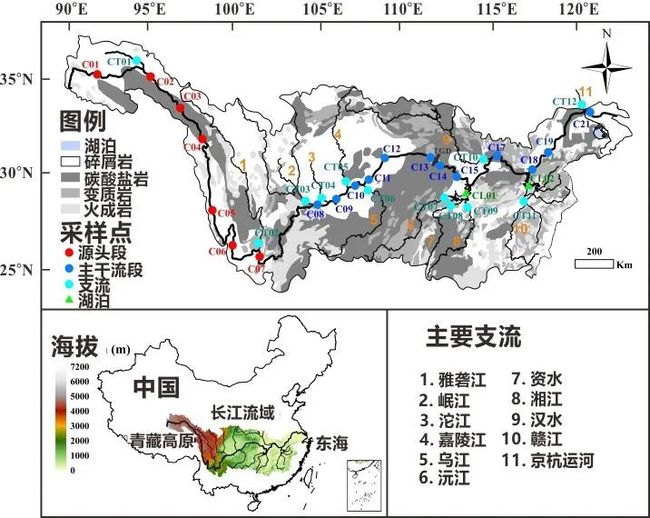

河流鎂同位素組成(δ26Mg)對原生礦物溶解響應敏感,具有示蹤碳酸鹽巖風化的潛力,但其響應機制尚不清楚。與此同時,河水鎂同位素還會受到二次分餾過程(次生礦物沉淀、物理吸附等)影響,但哪個過程占主導地位是有爭議的。前人對河水鎂同位素的研究多集中在小型流域,即使是大河采樣點也比較有限(Tipper et al.,2006)。這些都大大限制了我們對大陸尺度上河水鎂同位素組成和變化的認識,特別是其示蹤大陸風化有效性還有待驗證。考慮到長江流域海拔和氣候差異明顯,具有復雜多變的巖性,中國科學院地球環境研究所金章東研究團隊選擇長江流域作為研究區(圖1),來檢驗大河河水鎂同位素對碳酸鹽巖風化作用的示蹤能力。

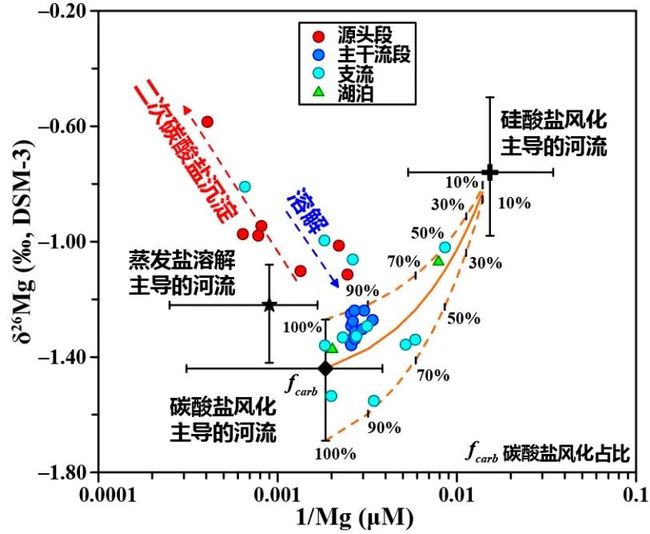

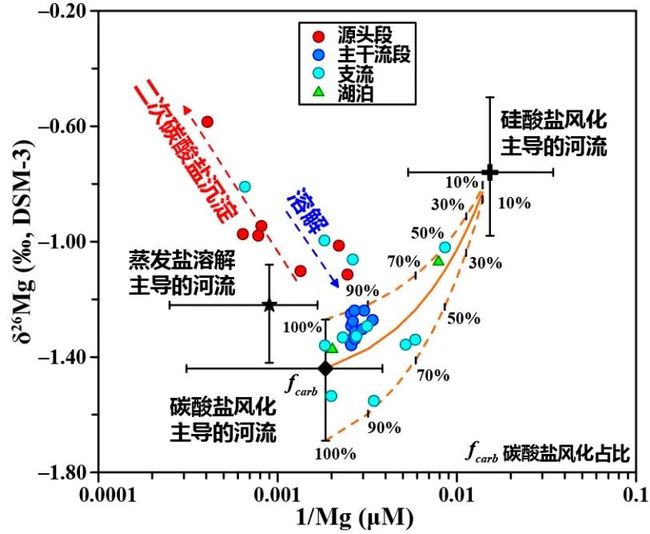

通過對長江河水樣品的陰陽離子、鎂和鍶同位素分析,研究發現長江河水δ26Mg值從源頭到干流呈下降趨勢,范圍為–1.36‰至–0.59‰。源頭段及支流楚瑪爾河的河水δ26Mg(–1.11‰至–0.59‰)可能受到二次碳酸鹽礦物沉淀調節,但是其Mg通量對于整個流域貢獻有限(8.8%)。干流段和主要支流的流域面積和徑流量分別占據總流域的87%和95%,是整個流域的主體,Mg2+的來源以碳酸鹽巖風化作用為主。主干流的河水δ26Mg(–1.36‰至–1.24‰)繼承自其主要支流系統(–1.55‰至–1.00‰)的均勻混合,變化穩定。基于二元混合模型顯示,大多數河水中的δ26Mg與碳酸鹽巖流域端元相同或接近(圖2),與基于Sr同位素的混合結果相一致。

圖1 長江流域內巖性、海拔、支流系統、采樣點分布

圖1 長江流域內巖性、海拔、支流系統、采樣點分布

圖2 長江流域內河水δ26Mg與1/Mg的關系。

圖2 長江流域內河水δ26Mg與1/Mg的關系。

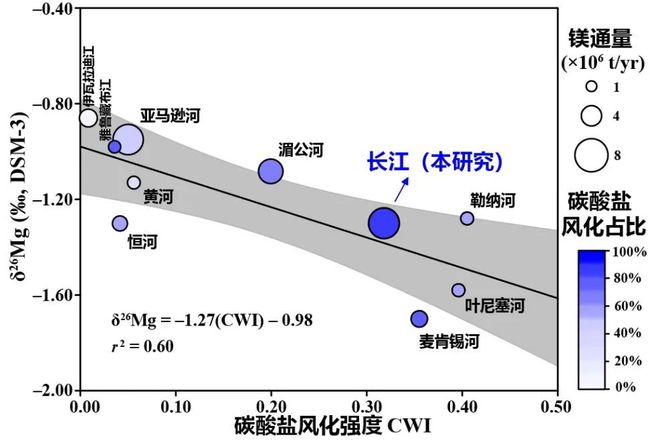

那么,長江河水δ26Mg是如何響應碳酸鹽巖風化呢?我們首次定義了一個碳酸鹽巖風化強度(CWI)概念,即碳酸鹽巖風化速率(CWR)與總剝蝕速率(D)的質量比:CWI = CWR/D。我們發現,長江流域內河水δ26Mg值與CWR和CWI均有著較好的負相關關系(r2分別為0.72和0.60),反映了河流δ26Mg對碳酸鹽巖風化強度的優先響應。

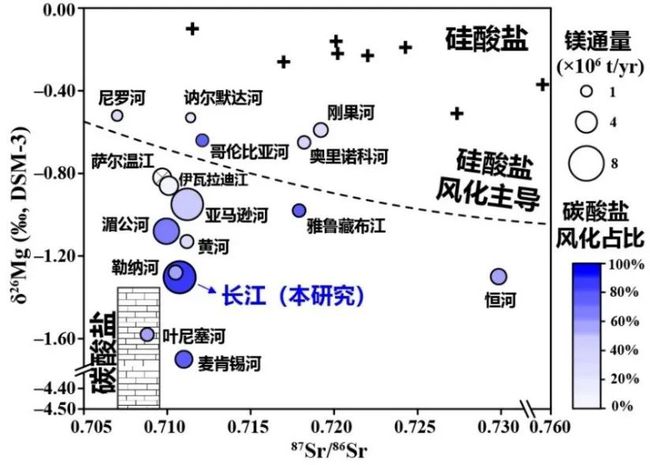

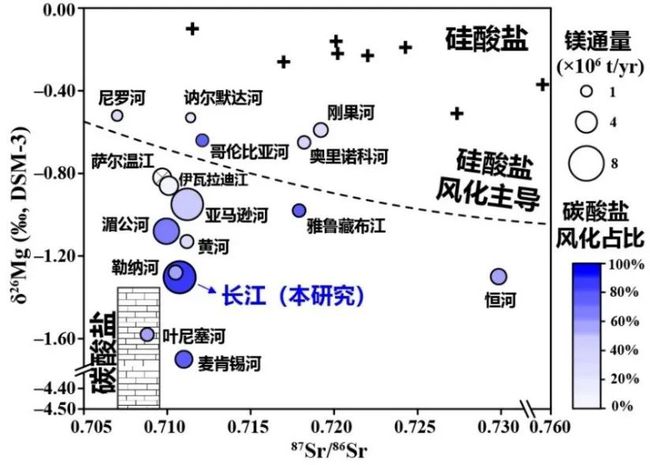

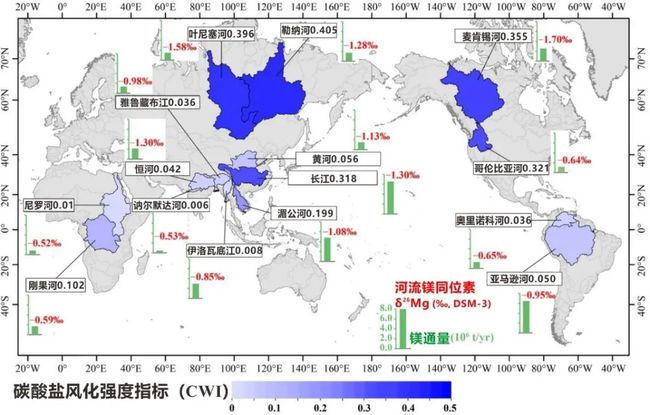

隨后,我們把長江流域的概念外推到世界大河。在排除了大河流域δ26Mg潛在的顯著季節性變化(僅在0.2‰以內)的前提下,Sr-Mg同位素組成顯示,大多數高Mg通量的世界大河δ26Mg均主要受到碳酸鹽巖風化的直接控制,分餾作用很小(圖3)。盡管以硅酸鹽巖風化主導的河流(如尼羅河、訥爾默達河、哥倫比亞河、剛果河、奧里諾科河等)δ26Mg發生了一定程度的分餾(圖3),但是這些河流的Mg通量僅占大河Mg通量的14%。

圖3 世界大河流域的Sr-Mg同位素組成

圖3 世界大河流域的Sr-Mg同位素組成

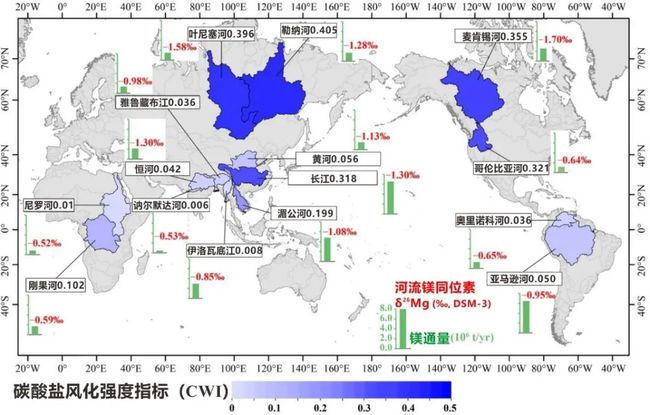

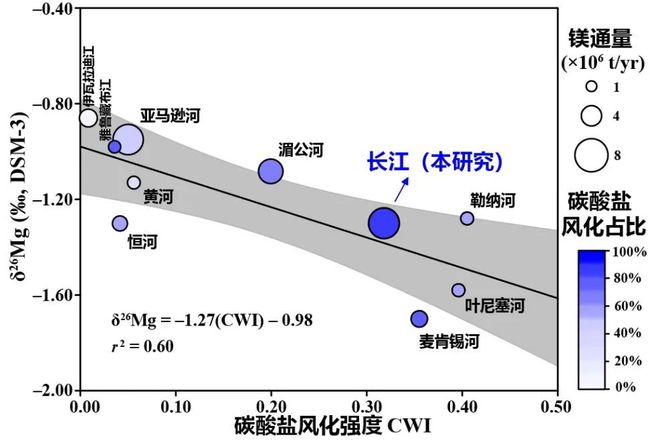

進一步地,我們計算了這些世界大河的CWI(圖4),發現這些大型河流的δ26Mg值對CWI均有較好的響應(圖5),證實了大河流域的δ26Mg可以作為反映碳酸鹽巖風化強度和通量的指標。與此同時,碳酸鹽巖溶解還與物理侵蝕速率相關。例如,因物理侵蝕速率較低,葉尼塞河、勒納河、麥肯錫河等都有著較高的CWI值(0.355–0.405),而黃河、恒河、雅魯藏布江、伊洛瓦底江等因較高的物理侵蝕速率,從而產生較低的CWI值(0.008–0.056)。

圖4 世界主要大河CWI分布

圖4 世界主要大河CWI分布

圖5 世界主要大河δ26Mg與CWI的關系

圖5 世界主要大河δ26Mg與CWI的關系

最后,我們提出“儲庫效應”(reservoir effect)來解釋我們所觀察到的關系。由于碳酸鹽礦物的快速一致性溶解動力學,使得進入河水中的鎂同位素組成幾乎不發生分餾。當碳酸鹽巖風化弱時,河水中溶解Mg通量或濃度低,Mg同位素比值容易通過二次過程發生分餾;而溶解作用顯著時,高的Mg濃度和通量可以緩沖鎂同位素的分餾過程,使其保留源巖風化信號。打個比方來說,就好比不停地往量杯里放糖塊,如果是小的量杯里溶解糖塊,那么糖很快就飽和了,之后的蒸發作用還可能導致結晶,從而改變物質的狀態。然而,如果是一個無限大的量杯(即大的儲庫或大型流域),則可以不停地溶解糖塊,不發生飽和,那么水里面的物質就可以保留原來的信息,從而不受到二次過程的影響。長江的源頭段水量少,δ26Mg受到一定的分餾影響,但是其Mg通量有限。進入干流段后,由于支流系統巨大的水量補給與Mg通量輸送,使得儲庫效應發揮作用,才使得鎂同位素不易發生分餾,由此河水鎂同位素就扮演著碳酸鹽巖風化示蹤劑的角色。我們由此提出,全球大型河流δ26Mg可以作為一種極具前景的地球化學示蹤劑來量化大陸尺度上的碳酸鹽巖風化強度。

在未來百年尺度內,全球變暖、徑流量增加、土地利用等過程影響日益顯著,碳酸鹽巖風化作用和碳匯會進一步增強(預計最高到20%;Zeng et al.,2019)。那么,世界大河河水有可能產生更低的δ26Mg值,從而改變入海的Mg通量及其同位素組成,在短時間尺度內調節全球的鎂和碳循環。

以上研究成果以《Carbonate weathering dominates magnesium isotopes in large rivers: Clues from the Yangtze River》為題在線發表于國際地學權威期刊《Chemical Geology》上,中國科學院地球環境研究所博士生徐陽為第一作者,金章東研究員為通訊作者。該研究得到國家自然科學基金委項目(41991322、41930864)的支持。