核天體r過程是理解核天體原子核合成的重要因素,而中子數為126、質子數小于76的豐中子核素的特征對于研究r過程“等待點”附近核素的生成具有非常重要的意義。然而,人們并未在地球上發現這些核素,只能通過核反應方式去獲取并研究它們,而常采用的裂變與熔合反應途徑極為困難,因此近十年來,其他反應途徑,例如炮彈碎化反應和多核子轉移反應引發人們的關注。

2015年,法國GANIL實驗室開展的壘上能區136Xe+198Pt核反應實驗結果顯示,相比較炮彈碎化反應,多核子轉移反應產生的中子數為126的豐中子核素生成截面要高幾個數量級,一時間,是否存在提供更大生成截面的反應體系、其反應機制如何,成為大家關注的問題之一。雖然國內外多個大型實驗室的核物理學家已經或者計劃開展類似研究,但由于其復雜的生成機制和較為困難的實驗探測技術,使得開展理論方面的預先研究十分必要。

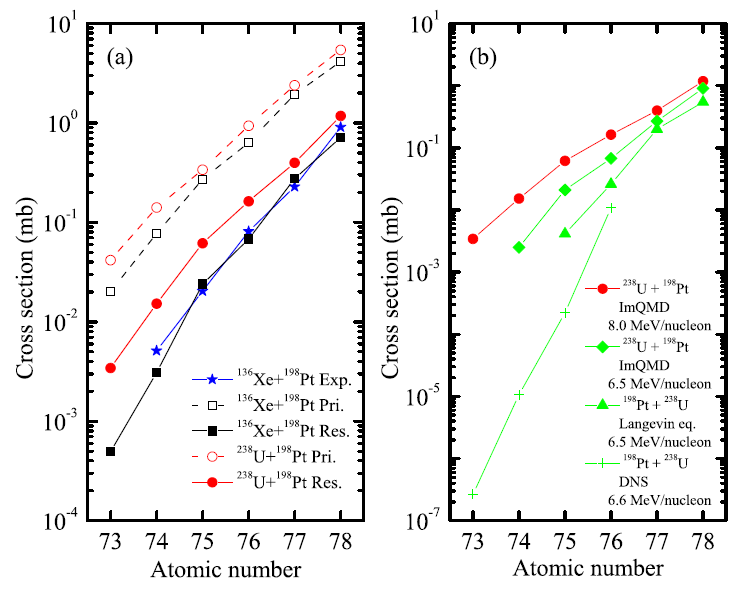

原子能院研究人員通過微觀輸運理論模型(改進的量子分子動力學模型)模擬了多個反應體系。研究結果顯示,238U+198Pt具有不同的反應機制,比136Xe+198Pt更有利于產生中子數為126的未知豐中子核素。研究人員還比較了微觀理論模型、宏觀理論模型以及雙核模型三個被較多用于研究多核子轉移反應的輸運模型,計算結果顯示,隨著質子數的減小,三者得到的產物生成截面的差異逐漸增大。該研究成果有助于推動國內外多核子轉移反應實驗的開展及多核子轉移反應機制的深入研究。

該工作獲得了國家自然科學基金、基礎性科研院所穩定性支持項目、領創科研項目等經費的支持。