1、氮穩(wěn)定同位素技術(shù)和方法

(1)氮15(15N)自然豐度技術(shù)

15N自然豐度技術(shù)法主要利用氮循環(huán)過程中的同位素分餾作用。氮同位素分餾作用指的是參與生物化學(xué)反應(yīng)的底物和產(chǎn)物σ15N不同的現(xiàn)象。分餾作用之所以發(fā)生,是因為相較于14N,15N參與生物化學(xué)反應(yīng)打破或者形成新的化學(xué)鍵需要更多的能量,所以反應(yīng)過程中更多的14N參與反應(yīng),從而導(dǎo)致底物的15N發(fā)生相對富集,σ15N升高。植物在吸收、利用和同化氮過程中,在土壤氮周轉(zhuǎn)過程中均會發(fā)生同位素分餾作用。15N自然豐度技術(shù)法的優(yōu)勢在于它適用于大面積區(qū)域的調(diào)查對比研究,不受取樣時間和空間的限制,同時樣品測定簡單。

(2)15N標(biāo)記技術(shù)

15N標(biāo)記技術(shù)是將一定數(shù)量的15N富集的含氮化合物添加到系統(tǒng)中(植物、土壤或整個生態(tài)系統(tǒng)),經(jīng)過一段時間后分析其去向的技術(shù)。在生態(tài)系統(tǒng)氮循環(huán)研究方面,15N標(biāo)記技術(shù)不受穩(wěn)定同位素分餾效應(yīng)的影響,具有15N自然豐度法和傳統(tǒng)示蹤法所不具備的優(yōu)點。隨著穩(wěn)定同位素技術(shù)的不斷革新,15N標(biāo)記技術(shù)已應(yīng)用于陸地生態(tài)系統(tǒng)尺度上的各個方面,如分析氮的來源、分配和去向、土壤氮的轉(zhuǎn)化以及氮損失等研究。

(3)測試方法

對于大多數(shù)動植物和土壤樣本可以使用元素分析儀連接到同位素比質(zhì)譜儀進(jìn)行15N同位素分析。樣品在約1000℃氧化還原管中生成N2,經(jīng)過吸附與解吸附色譜柱分離,再進(jìn)入同位素質(zhì)譜儀進(jìn)行同位素比值分析,實現(xiàn)對樣品中15N同位素比值的測試。

2、15N自然豐度技術(shù)的應(yīng)用

(1)σ15N指示植物氮來源

隨著土壤有效態(tài)氮(NH4+和NO3-)15N分析方法的穩(wěn)步和快速發(fā)展,植物和土壤15N自然豐度法也越來越多地被用于反映和推測植物氮利用特點和偏好。該方法通過分析植物各部位15N自然豐度,結(jié)合土壤NH4+和NO3-及有機(jī)氮的15N自然豐度值,根據(jù)同位素混合模型和同位素分餾作用,進(jìn)而確定不同物種氮吸收偏好及不同土壤氮形態(tài)對植物氮利用的貢獻(xiàn)。通過分析來自中國青藏高原東部不同林齡的云杉種植林植物葉片σ15N和土壤NH4+和NO3-,及有機(jī)氮的15N自然豐度值,根據(jù)同位素二元和三元混合模型計算發(fā)現(xiàn),在林齡20和30年的種植林內(nèi),植物優(yōu)先利用NO3-,在林齡大于30年的40、50、70年的云杉種植林內(nèi)植物則更偏向利用NH4+,而土壤有機(jī)氮也是植物氮利用的重要組成部分,占23%-44%,表明植物氮利用策略上具有可塑性,即利用土壤中最主要的氮形式,這代表了植物具備一定的適應(yīng)性以對抗環(huán)境選擇壓力。

(2)植物葉片指示生態(tài)系統(tǒng)氮狀態(tài)的歷史變化

氮的有效性是指相對于植物和微生物氮需求的土壤氮供給,σ15N的變化能夠反應(yīng)不同生態(tài)系統(tǒng)氮的有效性的差異和歷史變化。當(dāng)土壤氮供給大于生物需求時,氮會通過淋溶或是氣態(tài)氮損失的比例更大,這個過程會導(dǎo)致更多14N通過淋溶或是氣態(tài)氮釋放而損失,而更多的15N留在植物組織或土壤里,造成植物和土壤呈現(xiàn)較高的σ15N。因此,生態(tài)系統(tǒng)氮有效性越高,σ15N越高。通過整合全球11000多個植物樣品的葉片σ15N、氮含量等數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)在氮有效性較高的熱帶森林生態(tài)系統(tǒng),葉片σ15N較高,而溫帶森林葉片σ15N較低。

(3)土壤無機(jī)氮同位素特征指示生態(tài)系統(tǒng)氮狀態(tài)

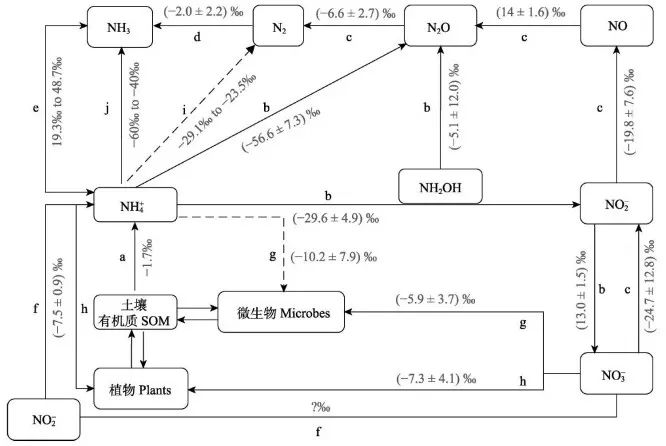

土壤無機(jī)氮(銨態(tài)氮和硝態(tài)氮)的同位素組成不僅反映它們參與氮轉(zhuǎn)化過程中的分餾作用,而且反映了他們主要來源的同位素特征(分別是土壤有機(jī)質(zhì)和銨態(tài)氮)。因此,通過比較土壤有機(jī)質(zhì)、銨態(tài)氮和硝態(tài)氮的15N豐度的大小可以推斷土壤氮循環(huán)狀態(tài)。例如,硝化作用會導(dǎo)致銨態(tài)氮15N豐度上升,如果銨態(tài)氮15N高于有機(jī)質(zhì)15N,說明土壤中發(fā)生的硝化作用可能很強(qiáng)烈。同理,反硝化作用會導(dǎo)致硝酸鹽15N豐度上升,如果硝態(tài)氮的15N高于銨態(tài)氮的15N,說明土壤中發(fā)生了反硝化作用,同時結(jié)合硝酸鹽15N和18O的相關(guān)關(guān)系能更好判斷反硝化作用的發(fā)生。

利用土壤無機(jī)氮同位素在指示草地生態(tài)系統(tǒng)氮狀態(tài)和反映氮循環(huán)過程中,通過比較土壤有機(jī)質(zhì)、銨態(tài)氮和硝態(tài)氮的σ15N的大小,再結(jié)合硝態(tài)氮濃度變化、硝酸鹽氧同位素特征、植被分布格局和微生物功能基因豐度數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)當(dāng)降水量小于100 mm時,生態(tài)系統(tǒng)氮循環(huán)主要受非生物因素控制,當(dāng)降水量大于100mm時,生態(tài)系統(tǒng)氮循環(huán)主要受生物因素調(diào)控。此外,通過對植物和土壤總氮、土壤銨態(tài)氮和硝態(tài)氮的σ15N的分析,發(fā)現(xiàn)長期降水增加情形下反硝化作用發(fā)生很可能加劇了氮供給對植物生長的限制。

3、15N標(biāo)記技術(shù)的應(yīng)用

(1)15N標(biāo)記技術(shù)在森林生態(tài)系統(tǒng)中的應(yīng)用

通過森林生態(tài)系統(tǒng)尺度上15N標(biāo)記試驗來研究氮沉降在生態(tài)系統(tǒng)的滯留、去向及分配,可以更準(zhǔn)確地評估沉降氮對森林的各種生態(tài)環(huán)境效應(yīng)。綜合歐洲多個針葉林的15N標(biāo)記研究結(jié)果,發(fā)現(xiàn)土壤是沉降氮的最主要去向,其中有機(jī)質(zhì)層土壤的滯留率隨氮沉降增加而降低,氮淋失量則隨之增加。通過在低氮沉降下Harvard森林進(jìn)行的15N標(biāo)記實驗,以及綜合同時期歐洲的15N標(biāo)記實驗結(jié)果,發(fā)現(xiàn)沉降氮進(jìn)入森林后1年左右,對于喬木木質(zhì)部生物量增加以及固碳的作用有限。

近些年來,通過配對15N標(biāo)記(15NH4+和15NO3-),越來越多的研究發(fā)現(xiàn),不僅植物和土壤對于兩種沉降氮的吸收和滯留率差異明顯,而且不同類型喬木植物對兩種形態(tài)氮的吸收利用效率也明顯不同。在溫帶森林,地表凋落物層對15NH4+的吸收固持率更高,而對15NO3-吸收固持率明顯更低,導(dǎo)致其在表層礦物質(zhì)土壤滯留率更高。而在凋落物層較薄的亞熱帶和熱帶森林,無論是地表凋落物層還是礦物質(zhì)層土壤,都更偏向吸收固持15NH4+。目前,在同一森林的銨態(tài)氮和硝態(tài)氮配對的實驗較少,但幾乎所有的配對標(biāo)記結(jié)果都顯示,地上植物對15NO3-;的總吸收固持率明顯比15NH4+更高。其主要原因被認(rèn)為是沉降氮進(jìn)入森林生態(tài)系統(tǒng)后,15NH4+更易于被土壤中的微生物固持,以及發(fā)生無機(jī)過程的吸附或置換,更難以到達(dá)植物根系被根系吸收。

(2)15N標(biāo)記技術(shù)在農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)中的應(yīng)用

15N示蹤技術(shù)在農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的應(yīng)用開始于20世紀(jì)50年代,最早是用來研究作物對氮的吸收與生理代謝,隨著穩(wěn)定同位素技術(shù)的不斷革新,15N示蹤技術(shù)已逐漸應(yīng)用到了農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)尺度上的各個方面。在實驗室培養(yǎng)條件下,研究者們主要通過15N的生物標(biāo)志物和同位素模型來研究土壤氮的轉(zhuǎn)化動態(tài)。而在原位小區(qū)試驗條件下,研究者們主要是通過15N脈沖標(biāo)記來模擬氮肥施用,從而追蹤土壤中肥料氮的流向和命運(yùn)。由于農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)單一、人為活動影響大,田間原位15N的去向很不穩(wěn)定,變異較大,大部分研究主要探討農(nóng)藝措施對肥料氮去向的影響。

例如,采用15N示蹤法計算出來的作物回收率通常只是肥料氮的當(dāng)季利用效率,真實評價氮肥的供氮功能還需要考慮其殘留效應(yīng)。在土壤氮平衡條件下,殘留效應(yīng)的本質(zhì)就是當(dāng)季殘留肥料氮對當(dāng)季土壤氮消耗的補(bǔ)償,可以理解為肥料氮的間接供氮效應(yīng)。該效應(yīng)被認(rèn)為是維持土壤長久供氮能力的重要機(jī)制。殘留肥料氮的后季利用可通過15N示蹤定量,通過總結(jié)多季15N示蹤研究的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)當(dāng)季殘留肥料氮在隨后五季作物的累積利用率平均僅在6.5%左右(逐年平均分別為3.3%、1.3%、1.0%、0.4%和0.5%)。但不能由此就認(rèn)為殘留肥料氮的后季利用就很低,因為絕大多數(shù)的N示蹤結(jié)果均顯示作物吸收的氮主要還是來自土壤氮庫,肥料氮當(dāng)季的貢獻(xiàn)只占37%—44%。為了證明肥料氮的長期效應(yīng), 通過研究硝態(tài)氮肥施入農(nóng)田土壤后30年的利用和損失情況,發(fā)現(xiàn)肥料氮的利用和損失是長期的過程,30年連續(xù)作物種植仍有12%-15%的肥料氮殘留在土壤中,第一季肥料氮30年的累積利用率達(dá)到61%-65%。