1、CT的基本原理

土壤結構研究中應用的CT主要包括醫用CT、工業顯微CT和同步輻射顯微CT,三種CT的主要原理如下圖所示。其中,同步輻射顯微CT采用單色光源;而醫用CT和工業CT采用多色光源,會產生射線硬化偽影,需要通過加濾波器等方法消除。醫用CT可掃描樣品尺寸大,分辨率低,主要用于大土柱的研究;同步輻射顯微CT分辨率高,圖像對比度強,但可掃描樣品尺寸小,主要用于團聚體尺度的研究;而普通工業CT的分辨率和掃描樣品尺度則介于二者之間。結合利用不同類型CT,研究多尺度土壤結構特征。

2、樣品采集

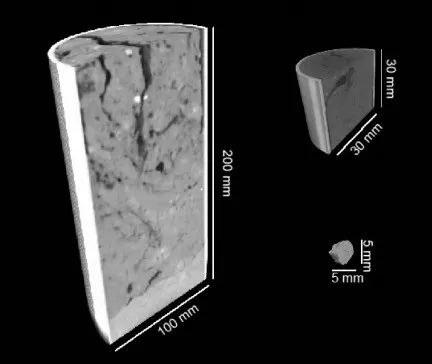

以水稻田土壤樣品為例,采集的土壤為發育于第四紀紅黏土母質的水稻土。共采集三種規格的表層土壤樣品:大土柱(直徑100 mm,高200 mm),小土柱(直徑30 mm,高30 mm)和團聚體(直徑約5 mm),如下圖。其中,大土柱和小土柱利用PVC管采集,團聚體用鏟子采集。采樣和運輸過程中盡可能避免震動等對土壤結構的擾動。

3、CT掃描

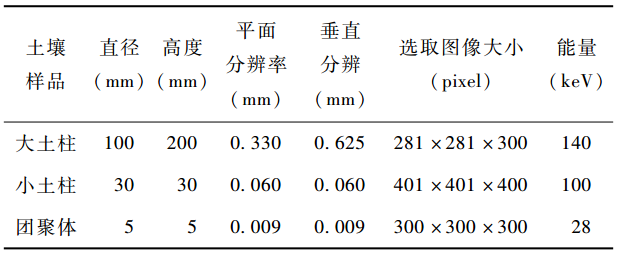

大土柱利用醫用CT( Discov-ery CT HD 750,GE , USA)掃描,小土柱利用工業顯微CT ( Phenix Nano-tom S, GE, USA)掃描,團聚體樣品應用同步輻射顯微CT進行掃描。圖像重建均采用背投影算法,利用不同CT自帶軟件完成,,詳細試驗參數見下表。此外,兩種顯微CT均輸出tiff格式圖像,而醫用CT輸出圖像為DICOM 格式,需要利用ImageJ軟件轉化為tiff格式。

4、CT圖像處理和分析

在圖像分析之前,需要選取感興趣區域。對于土柱樣品,選取未受擾動的中心部分土柱;而對于不規則的團聚體樣品,則選取中心部分的立方體。

通過對CT圖像的處理和分析可以定量提取土壤結構信息。圖像處理的主要步驟有圖像增強、去噪和分割等。圖像的增強主要是通過在頻率域或空間域的變換,使孔隙結構更加突出。去噪主要是利用濾波減少圖像中的噪聲。有效的圖像增強和去噪會降低圖像分割的難度。圖像分割是將圖像中感興趣目標物提取出來,是定量研究土壤孔隙結構的關鍵和難點。本研究中,首先通過直方圖拉伸增強圖像對比度,然后利用中值濾波平滑圖像和去噪。圖像分割采用雙閾值法,分割后圖像三維結構如下圖A所示

不同大小土壤樣品三維土壤孔隙結構如上圖A所示。可以看到大土柱上部孔隙較多,有裂隙存在,下部孔隙較少,且無連通性孔隙。通過孔隙度的垂直分布(圖B) ,可以發現大土柱在90 mm以上孔隙度較高( >6% ),然后迅速降低至2%左右,這一現象說明該田塊耕作深度過淺,亟待深耕,因為我國稻田現在普遍采用旋耕機,旋耕深度一般在10 ~15cm左右。小土柱在上部和下部孔隙度低,而在中部偏上部分孔隙度較高。團聚體內部孔隙分布則相對均勻。

大土柱、小土柱和團聚體的孔隙度分別為6.4% 5.2%和5.6%%,孔隙大小分布如圖C所示。不同類型CT掃描的樣品尺寸和獲取的圖像分辨率不同,通過CT掃描只能獲取其分辨能力以內的孔隙信息,因而得到的孔隙大小范圍不同。本研究中,團聚體、小土柱和大土柱的孔隙大小范圍分別為0.02 ~0.22 mm ,0.11 ~1.68 mm和0.56 ~5.86mm。可以發現,不同尺寸樣品的孔隙在部分范圍存在重合(大土柱和小土柱:0.56 ~ 1. 68 mm,小土柱和團聚體0.11 ~0.22 mm)。在重合部分,大土柱孔隙度高于小土柱,后者高于團聚體(圖C)。這種現象表明,在一定尺度范圍內,隨著樣品尺寸的增加,大孔隙度增加,這可能是采集的大樣品更容易包含大的孔隙(如裂隙)。