珊瑚硼同位素體系,即δ11B和B/Ca,是重建珊瑚鈣化流體碳酸系統(tǒng)組成的重要地球化學替代指標。硼同位素組成受pH的影響,因此通過測定珊瑚骨骼的δ11B就可以推算出珊瑚鈣化流體(calcifying fluid)的pH(pHcf)值,并可以進一步通過經(jīng)驗公式來將pHcf換算為外界海水的pH值。鈣化流體中的B主要以硼酸根的形式來取代CO32-而進入到珊瑚碳酸鈣晶格中,因此利用B/Ca以及δ11B計算得出的pHcf,還可以推算出珊瑚鈣化流體中的溶解無機碳(DICcf)組成。這對于我們認識以造礁珊瑚為代表的海洋鈣質(zhì)生物的鈣化機制有重要幫助,同時也是構建海水pH演變記錄的重要手段之一。

基于珊瑚所獲取的海水pH重建記錄一般是利用單個的大型塊狀珊瑚來完成行的。這樣可以獲得連續(xù)的、長達數(shù)百年的海水pH演變歷史。但受限于珊瑚個體的生長時限,想要獲取更長時間尺度的記錄只能通過拼接化石珊瑚的方式來延長重建記錄。然而珊瑚是生命個體,不同的樣本之間存在很大的個體差異。即便是同一海域相鄰的珊瑚個體,在新陳代謝、鈣化速率等方面上也均有明顯差別。因此受珊瑚及共生藻新陳代謝強烈控制的珊瑚內(nèi)部鈣化流體的化學組成可能也存在顯著的個體差異。這使得通過拼接珊瑚δ11B來獲取長時間(如數(shù)千年)的海水pH演變記錄存在很大的不確定性。

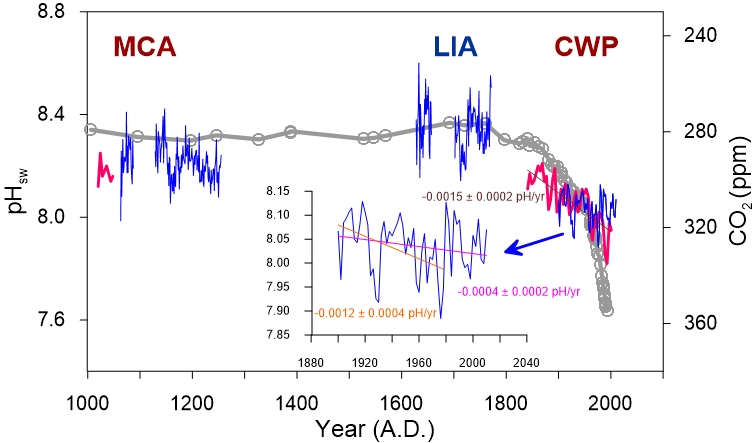

針對這一科學問題,中國科學院廣州地球化學研究所穩(wěn)定同位素地球化學學科組的陳雪霏副研究員和鄧文峰研究員等人選取了海南島東部的現(xiàn)代濱珊瑚樣品,嘗試通過對比相同海域環(huán)境下、同期生長的珊瑚的硼同位素體系組成,來限定珊瑚δ11B和B/Ca的個體差異程度。對比結果顯示:δ11B個體間的平均差值(mean offset)最大可以達到1.05‰,而B/Ca可以達到183.1 μmol/mol,意味著珊瑚鈣化流體pHcf和DICcf均有顯著的個體差異,平均差分別可以達到0.07個pH單位和1,444 μmol/kg。這對于重建海水pH來說,最大可以導致約0.14個pH單位的偏差。在這一認識的基礎上,作者對同樣采自海南島東部的化石珊瑚也進行硼同位素體系分析,并與現(xiàn)代珊瑚記錄進行了對比,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)代珊瑚δ11B顯著偏低,較化石珊瑚平均低約1.67‰,幅度超過個體差異的程度;但珊瑚B/Ca在兩者間的差別并未達到顯著性水平(圖1)。這說明,工業(yè)革命以來人類活動引起的環(huán)境脅迫,特別是海洋酸化已造成現(xiàn)代珊瑚鈣化流體pHcf顯著性下降,意味著珊瑚鈣化能力的減弱。但是考慮到鈣化流體DIC較大的個體差異,現(xiàn)代珊瑚和化石珊瑚之間的差異并不明顯,這可能說明珊瑚內(nèi)部CO2系統(tǒng)并未受到海洋升溫和酸化的顯著影響。

圖1 化石珊瑚和現(xiàn)代珊瑚的硼同位素體系組成

圖1 化石珊瑚和現(xiàn)代珊瑚的硼同位素體系組成

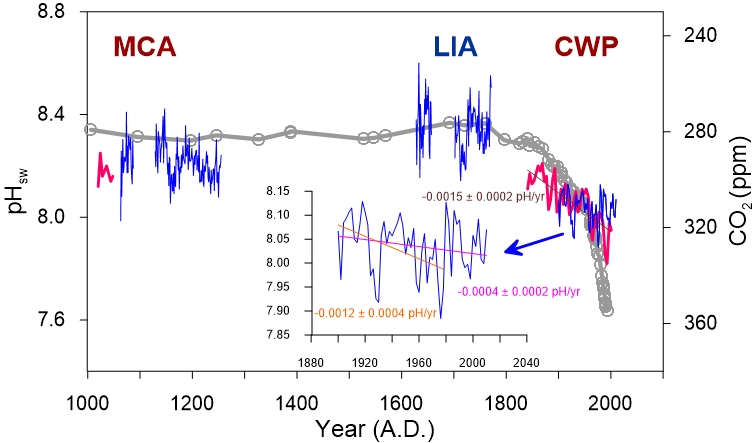

通過拼接化石珊瑚和現(xiàn)代珊瑚重建記錄,可以看出在工業(yè)革命以前,即從中世紀氣候異常期到小冰期,海水pH基本維持相對穩(wěn)定的變化,沒有顯著的長期升降趨勢,但從小冰期轉變到現(xiàn)代暖期時,海水pH顯著下降(圖2)。這一總體趨勢與大氣CO2含量變化基本一致,且工業(yè)革命以后海水pH下降的幅度(~0.24)與三亞的重建記錄近似,均指示南海北部經(jīng)歷了顯著的海洋酸化過程。但有意思的是,海南島東部的海水pH在1980年以后有回升的趨勢,意味著區(qū)域海洋過程對海水pH也具有重要的調(diào)控作用。

圖2 過去一千年南海北部海水pH重建記錄

圖2 過去一千年南海北部海水pH重建記錄

該研究受中科院先導B類項目(XDB40010300)、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項(GML2019ZD0308)、國家自然科學基金(41803017)、廣東省基礎與應用基礎研究基金(2019A1515010892)、中科院青年創(chuàng)新促進會(2021352)等項目聯(lián)合資助,近期發(fā)表于國際古海洋學期刊Paleoceanography and Paleoclimatology。

論文主要實驗數(shù)據(jù)在中國科學院廣州地球化學研究所公共技術服務中心同位素地球化學分析平臺完成測試。

論文信息:Xuefei Chen, Wenfeng Deng, Huiling Kang, Ti Zeng, Le Zhang, Jian-xin Zhao, Gangjian Wei, (2021). A replication study on coral δ11B and B/Ca and their variation in modern and fossil Porites: implications for coral calcifying fluid chemistry and seawater pH changes over the last millennium. Paleoceanography and Paleoclimatology, 36, e2021PA004319.

論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2021PA004319