科學(xué)

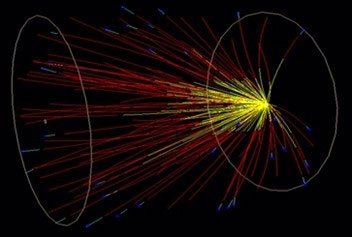

新證據(jù)表明,質(zhì)子和中子在“熔化”時會經(jīng)歷“一級”相變——一種走走停停的溫度變化。這類似于冰融化的方式:能量首先升高溫度,然后在轉(zhuǎn)變過程中,溫度保持穩(wěn)定,同時能量將固體轉(zhuǎn)變?yōu)橐后w。只有當(dāng)所有分子都變成液體時,溫度才能再次升高。對于質(zhì)子和中子,熔化狀態(tài)是夸克和膠子的湯。在相對論重離子對撞機(RHIC) 上研究這種夸克-膠子等離子體(QGP) 的科學(xué)家們看到了這種走走停停轉(zhuǎn)變的跡象。來自低能量碰撞的最新數(shù)據(jù)為這種模式增加了新的支持。

影響

超過 35 年以來,理論家們已經(jīng)預(yù)測了科學(xué)家們可以尋找的特征,作為 QGP 中一階相變的證據(jù)。但是找到這些特征需要在廣泛的能量范圍內(nèi)研究 QGP 并繪制出微小斑點的關(guān)鍵特征,這些微小斑點在它們形成后僅消失了十億分之一萬億分之一秒。由于 RHIC 的靈活性和 STAR(RHIC 的電磁跟蹤器)探測器的復(fù)雜性,科學(xué)家們終于掌握了所需的測量結(jié)果。

概括

RHIC 是美國能源部 (DOE) 科學(xué)用戶設(shè)施辦公室,其建造的部分目的是研究核物質(zhì)如何轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂煽淇撕湍z子湯。RHIC 加速和碰撞不同能量的金原子核,以研究它們?nèi)绾稳刍纬蛇@種 QGP。在轉(zhuǎn)變過程中觀察到 QGP 的壓力下降和更長的壽命類似于在凍結(jié)或熔化時保持穩(wěn)定的水溫——這是一級相變的標(biāo)志。STAR 物理學(xué)家通過測量粒子的側(cè)向偏轉(zhuǎn)(壓降會降低這種“流動”)和所創(chuàng)建系統(tǒng)的大小(壽命更長的系統(tǒng)在一個維度上看起來更大)來尋找這些跡象。測量這種微小的尺寸變化需要使用波長小于飛米的粒子——比人類頭發(fā)的寬度小十億多倍。在本研究中以最低能量產(chǎn)生碰撞需要運行 RHIC,其中一個粒子束與 STAR 探測器內(nèi)的固定金箔發(fā)生碰撞。來自這些最低能量、“固定目標(biāo)”碰撞的數(shù)據(jù)擴展了能量范圍,并與長期以來理論上發(fā)生在一階相變中的預(yù)測模式一致。科學(xué)家們?nèi)栽谑占吞幚韥碜愿敿殥呙璧臄?shù)據(jù),以了解不同碰撞能量下相變的其他特征。在本研究中以最低能量產(chǎn)生碰撞需要運行 RHIC,其中一個粒子束與 STAR 探測器內(nèi)的固定金箔發(fā)生碰撞。來自這些最低能量、“固定目標(biāo)”碰撞的數(shù)據(jù)擴展了能量范圍,并與長期以來理論上發(fā)生在一階相變中的預(yù)測模式一致。科學(xué)家們?nèi)栽谑占吞幚韥碜愿敿殥呙璧臄?shù)據(jù),以了解不同碰撞能量下相變的其他特征。在本研究中以最低能量產(chǎn)生碰撞需要運行 RHIC,其中一個粒子束與 STAR 探測器內(nèi)的固定金箔發(fā)生碰撞。來自這些最低能量、“固定目標(biāo)”碰撞的數(shù)據(jù)擴展了能量范圍,并與長期以來理論上發(fā)生在一階相變中的預(yù)測模式一致。科學(xué)家們?nèi)栽谑占吞幚韥碜愿敿殥呙璧臄?shù)據(jù),以了解不同碰撞能量下相變的其他特征。

聯(lián)系

Michael Lisa

俄亥俄州立大學(xué)

lisa@physics.osu.edu

Lijuan Ruan

STAR 聯(lián)合發(fā)言人,布魯克海文國家實驗室

ruan@bnl.gov

資金

這項工作得到了美國能源部科學(xué)辦公室、核物理辦公室、美國國家科學(xué)基金會、俄羅斯聯(lián)邦教育和科學(xué)部、中國國家自然科學(xué)基金委員會、中國科學(xué)院、中國科學(xué)技術(shù)部和中國教育部,NCKU教育部高等教育萌芽項目,韓國國家研究基金會,捷克科學(xué)基金會和捷克共和國教育、青年和體育部,匈牙利國家研究、發(fā)展和創(chuàng)新辦公室、匈牙利人力部新國家卓越計劃、印度政府原子能司和科技司、波蘭國家科學(xué)中心、克羅地亞共和國科學(xué)、教育和體育部、俄羅斯原子能公司和德國聯(lián)邦教育部、Wissenschaft、Forschung and Technologie、亥姆霍茲協(xié)會、文部科學(xué)省和日本協(xié)會促進科學(xué)。

出版物

阿卜杜拉,MS等。(STAR Collaboration), √sNN = 4.5 GeV 處 Au+Au 碰撞的流動和干涉測量結(jié)果。物理評論 C103,034908(2021)。[DOI:10.1103/PhysRevC.103.034908]