一是通過精準復制可實現與原有骨骼的形狀與力學性能保持一致;

二是采用具有相容性的生物材料,可促使人工骨進行代謝與生長,逐漸轉化為原有器官的一部分。

在骨關節外科中,一般都需要植入人工假體來恢復相應破損部位的功能,傳統方法定制的假體由于其精確度較差,就會導致與原部位擬合出現偏差的情況,這樣實際上不利于手術的過程與日后恢復效果。3D打印技術可實現為患者量身定制與原部位完全吻合的假體,從而提高植入物的成功率,讓手術更加精準。

2011年,荷蘭醫生給一名83歲的老嫗安裝了一塊用3D打印技術制造的金屬下頜骨,這是全球首例此類型的手術。比利時·哈瑟爾特大學生物醫學研究院研究人員開發制造了金屬下頜骨,材料為鈦金屬粉末,重107克。荷蘭老嫗下頜骨用3D打印金屬代替標志著3D打印移植物開始進入臨床應用。

2015年,德國完成首次3D打印鈦脊柱融合植入手術。傳統方法使用的骨移植和金屬硬件往往會出現植入物遷移與破損的并發癥,而這種并發癥往往需要通過另一個手術來修復,從而加大了病人面臨的風險。3D打印制造出了骨小梁結構的精確復制品,具有納米結構的特點,可促進病人骨頭的愈合和融合,并可實現與現有骨骼的內生長,從而可以防止出現再次進行骨移植治療。

髖關節的發病率僅次于脊椎結核,在我國也是比較常見一種骨關節疾病。人體的骨盆和大腿經由髖關節連接,許多中年人就因髖關節的軟骨表面磨損或撕裂而行動不便,其治療方法便是替換人工髖關節。值得指出的是,2015年8月由北京愛康醫療研發的基于EBM技術(電子束熔融)的3D ACT人工髖關節系統獲得CFDA上市許可,成為全球第一個經過臨床驗證獲準上市的骨科內植入物產品,也是全國首個獲得CFDA上市許可的3D打印骨科內植入物產品。

3D打印的微孔結構與人體的松質骨骨小梁結構相似,可以加大髖臼杯的摩擦力,獲得術后即刻穩定性;同時有利于患者的骨頭能快速長入金屬髖臼杯之中,減少假體松動的發生,還可以為存在髖臼側嚴重骨缺損的患者提供更符合個體需要的重建髖臼杯,以解決臨床的復雜翻修問題。

2017年,為波音提供CST-100太空船3D打印零部件的Oxford Performance Materials公司(OPM)在醫療領域取得新進展--他們早在2011年就提出申請的一款3D打印頭骨植入物得到了歐洲專利辦公室的許可通知書。這款專利產品使用聚醚酮酮(PEKK)材料,由SLS(選擇性激光燒結)技術3D打印而成。

PEEK材料學名聚醚醚酮,是一種熱塑性聚合物,已被用于3D打印衛星、3D打印汽車零件,并可能在很多其他領域中有潛在的應用。在全球的醫療案例里,已經出現了多個3D打印PEEK材料用于人體植入物的實際案例。2017年7月,上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心成功實施了一項利用PEEK材料修補患兒缺損胸骨的手術。在中國3D打印文化博物館,就收藏了利用PEEK材料制成的人體植入物。

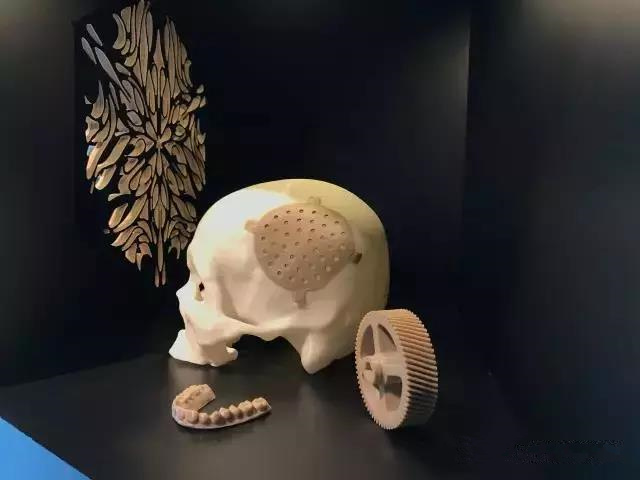

3D打印在骨科中的主要應用示意圖: