激光離子加速器的加速場強比傳統加速器高三個量級以上,具有源尺寸小、脈寬短、束流密度高等優勢,在腫瘤放療、核物理、天體物理和溫稠密物質的產生等方面具有重要的應用前景。目前,實驗上已獲得最高能量接近100 MeV的質子束和約80 MeV/u的碳離子束;相比之下,超重離子(質量數~200)的最高能量只停留在MeV/u量級。這是由于一方面,靶表面沾污層或靶內的質子和低Z離子會對重離子加速產生屏蔽效應;另一方面,超重離子極難被電離至高價態,難以被有效加速。作為激光離子加速最后的難題,超重離子加速理論與實驗研究亟待突破。

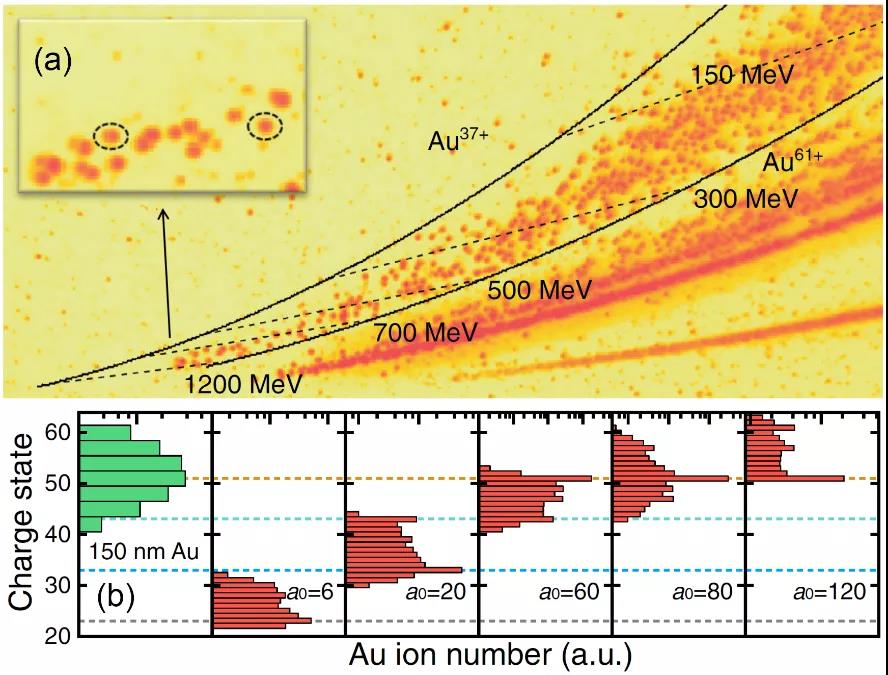

聯合研究團隊前期解決了碳納米管泡沫不能在納米高分子膜、金屬膜等材料表面沉積的難題,制備出多種類型的復合納米靶材,為開展超重離子的加速實驗提供了先進靶材支持。在此基礎上,使用緊聚焦的離軸拋物面鏡將拍瓦級(1拍瓦=1千萬億瓦)超短脈沖激光(22 fs)聚焦至半高全寬為1.6 μm的焦斑上,產生>1022 W/cm2的超高峰值光強并作用于納米靶前表面,通過激光加熱靶后表面降低質子、碳和氧對超重離子加速的抑制作用,獲得最高電荷態為61+、最高能量達1.2 GeV的金離子束,將原飛秒激光金離子加速能量紀錄提高了6倍。他們提出并采用基于湯姆森離子譜儀的自校準探測方法,在無需標定實驗的情況下,不僅可以獲得準確的絕對能譜,還可以測量金離子的電荷態分布。粒子網格法模擬結果表明,不同橫向位置的金離子所經歷的電離動力學過程(起始電離時間、電離速率、最高電荷態等)存在較大差異,導致其在加速過程(相位匹配和加速效率)中的能量差異。理解超重離子的電離動力學細節,對于進一步提高離子束能量、提升束流品質具有重要意義。

強激光與等離子體相互作用中的瞬態強場(激光場、鞘層加速場等)測量長期以來一直是巨大的挑戰。該研究工作表明,利用實驗測得的金離子電荷態分布,通過單、雙層靶實驗結果對比,可以診斷靶后鞘層場的峰值強度;結合不同光強下的PIC模擬結果,可以診斷激光的峰值光強。在后續研究中,該方法有望擴展至在時間、空間兩個維度診斷瞬態強場的信息。

上述工作得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃、北京高等學校卓越青年科學家計劃,以及北京市發展與改革委員會、北京市懷柔科學城、廣東省新興激光等離子體技術研究院等支持。