1934年,格雷戈里·布雷特(Gregory Breit)和約翰·惠勒(John Wheeler)預測,當兩個光子相碰時,有可能產(chǎn)生一個電子和一個正電子。根據(jù)愛因斯坦著名的質(zhì)能方程,E=mc²,我們知道能量和物質(zhì)是可以互換的。例如,在太陽和核電站的核反應中,就可以看到物質(zhì)轉(zhuǎn)化為能量的普遍發(fā)生。然而,物理學家發(fā)現(xiàn),要讓一對光子轉(zhuǎn)化為物質(zhì)-反物質(zhì)對卻出乎意料地困難。

一直以來,科學家從未直接觀測到過這種現(xiàn)象。直到最近,一個國際研究團隊利用相對論性重離子對撞機(RHIC),對高能光子對撞所產(chǎn)生的6000多對電子和正電子進行了詳細分析,證明了他們可以只通過一個單一的步驟就將光直接轉(zhuǎn)化為物質(zhì),為布雷特和惠勒的預測提供了首個證據(jù)。

不僅如此,他們的研究還證實了另一個重要的預測。1936年,維爾納·海森堡(Werner Heisenberg)和漢斯·海因里希·歐拉(Hans Heinrich Euler)提出,強大的磁場可以使真空極化,而且這種極化的真空能夠根據(jù)光子的偏振改變光子的路徑。現(xiàn)在,新的研究也首次在實驗中證實了這種現(xiàn)象。

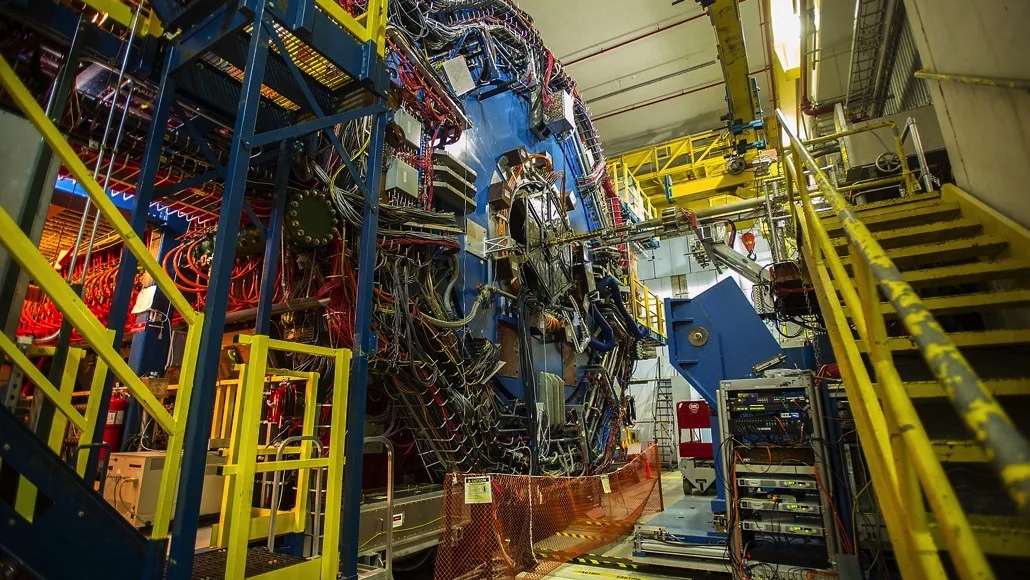

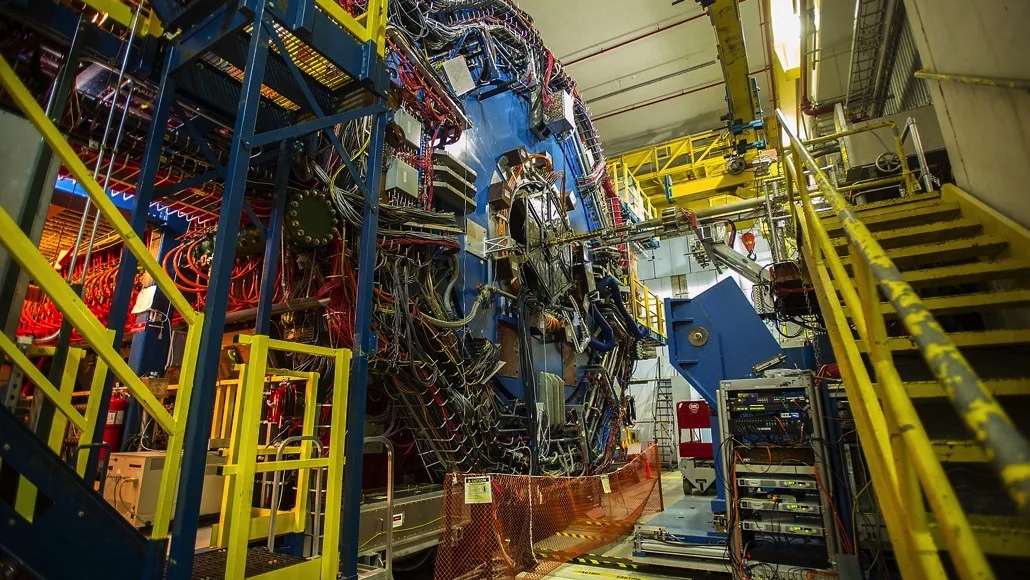

這兩個結(jié)果都得益于RHIC的STAR探測器對接近光速運動的金離子在撞擊時產(chǎn)生的粒子的角度分布的測量。研究人員將他們的結(jié)果發(fā)表在了近期的《物理評論快報》上。

圖片 RHIC的STAR實驗。|圖片來源:BNL

圖片 RHIC的STAR實驗。|圖片來源:BNL

一直以來,由于技術(shù)上的限制,物理學家難以證實布雷特和惠勒的預測到底是不是真的。從早期的論文中可以看出,布雷特和惠勒本人對此并不樂觀,他們認為這是幾乎不可能做到的事。那時,激光尚未被發(fā)明出來。不過,布雷特和惠勒提出了一個探測方案,他們認為使用加速的重離子或許可以探測到這一現(xiàn)象——而這種方法正是研究人員在新實驗中所做的。

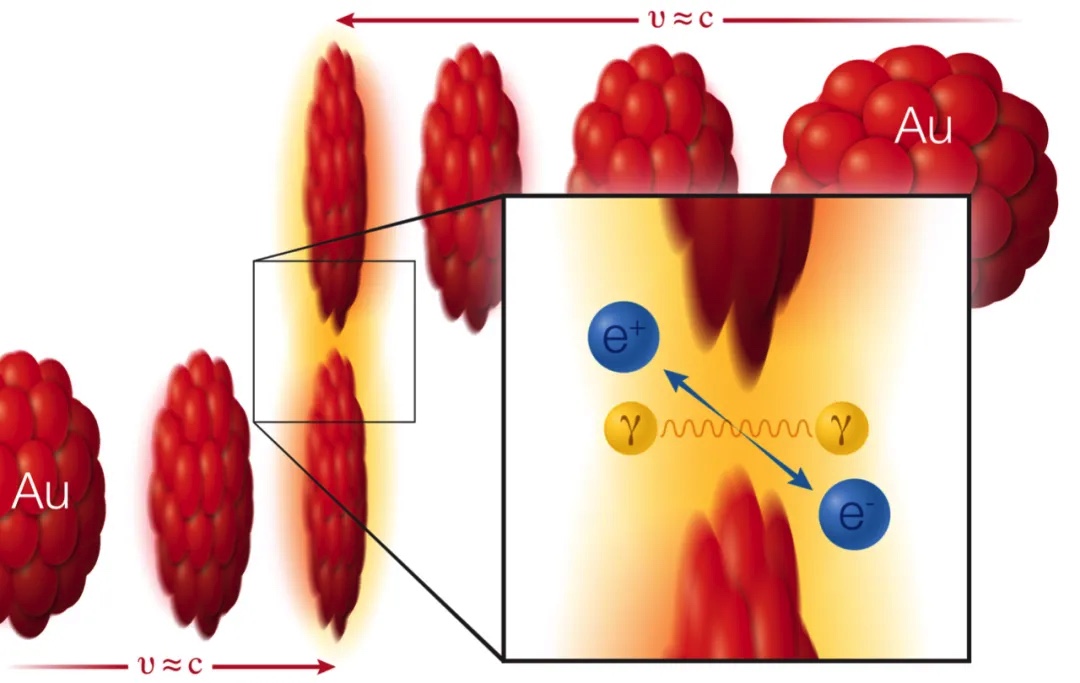

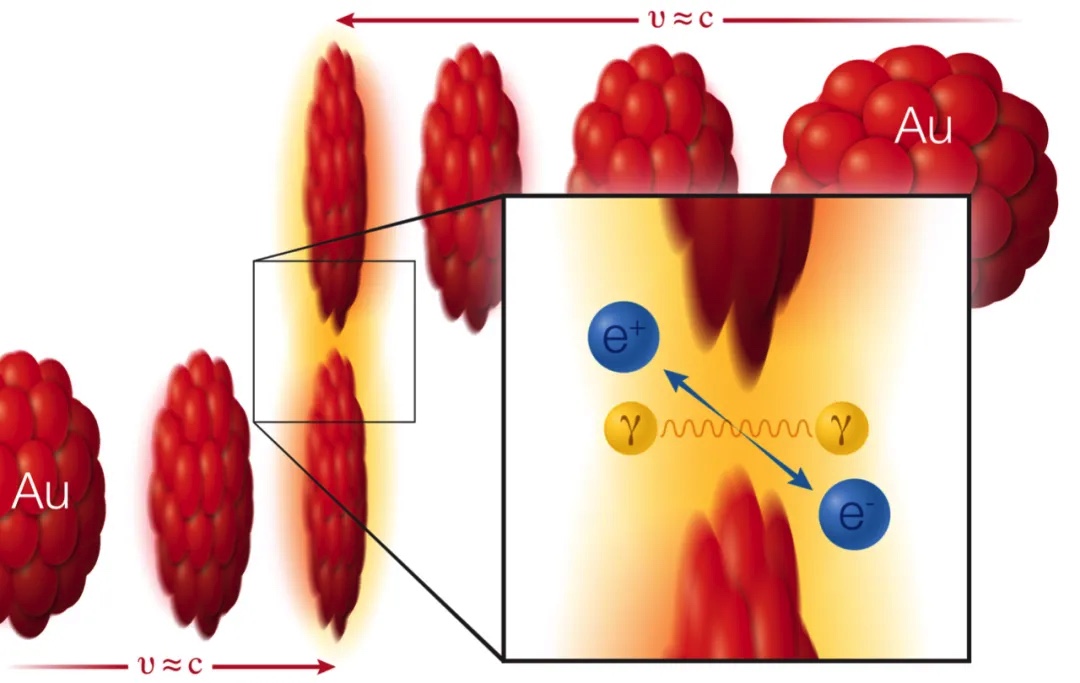

離子可被看作是一個剝離了電子的裸露著的原子。在實驗中,研究人員使用的是具有79個質(zhì)子的帶有正電荷金離子。當這樣一個帶電的重離子被加速到非常高的速度時,它的周圍會產(chǎn)生一個強大的環(huán)形磁場。如果離子的運動速度足夠高,那么磁場的強度可以與垂直于它的電場強度相等,而這種電場和磁場相互垂直、強度相等的排列方式,恰恰與光子的特征相符。所以,當離子以接近光速移動時,就會有一群光子圍繞在金核周圍,它們像隨著金核一起移動的云一樣。

圖片 兩個金(Au)離子(紅色)以99.995%的光速(v)朝著相反的方向移動。當離子相互經(jīng)過而不發(fā)生碰撞時,離子周圍電磁云的兩個光子(γ)就可以相互作用,形成一個電子(e?)和一個正電子(e?)。|圖片來源:BNL

圖片 兩個金(Au)離子(紅色)以99.995%的光速(v)朝著相反的方向移動。當離子相互經(jīng)過而不發(fā)生碰撞時,離子周圍電磁云的兩個光子(γ)就可以相互作用,形成一個電子(e?)和一個正電子(e?)。|圖片來源:BNL

在RHIC,科學家用兩個加速器環(huán)將金離子加速到光速的99.995%,制造出的兩個金離子分別以足夠的能量和強度朝著相反方向移動。當兩個離子彼此擦過而不發(fā)生碰撞時,圍繞在離子周圍的光子就可以發(fā)生相互作用。

研究人員仔細追蹤了這些相互作用,并試圖從中尋找預測中的電子-正電子對。在布雷特和惠勒預測的過程中,一個重要的前提是——產(chǎn)生了電子-正電子對的光子必須是“真實”的,而不是“虛擬”的。這也是研究人員在尋找電子-正電子對的過程中所必須克服的一個關(guān)鍵難點,因為RHIC中的一系列過程都可以產(chǎn)生電子-正電子對,其中就包括“虛”光子(一種短暫存在并攜帶有效質(zhì)量的光子狀態(tài))。

由虛光子產(chǎn)生的電子-正電子對的角度分布模式與由真實光子產(chǎn)生的是不同的。因此,為了確保電子-正電子對的確是由“真實”的光子產(chǎn)生的,研究人員分析了每個電子相對于與其對應的正電子的角度分布模式,他們還測量了系統(tǒng)中的所有能量、質(zhì)量分布和量子數(shù)。分析結(jié)果表明,他們的實驗證實了布雷特和惠勒最初的預測。

除此之外,新研究也證實了海森堡和歐拉在80多年前的預測。由于STAR能夠測量電子和正電子所發(fā)生的微小偏轉(zhuǎn),因此它也可以被用來研究光子如何與由加速離子產(chǎn)生的強大磁場的相互作用。

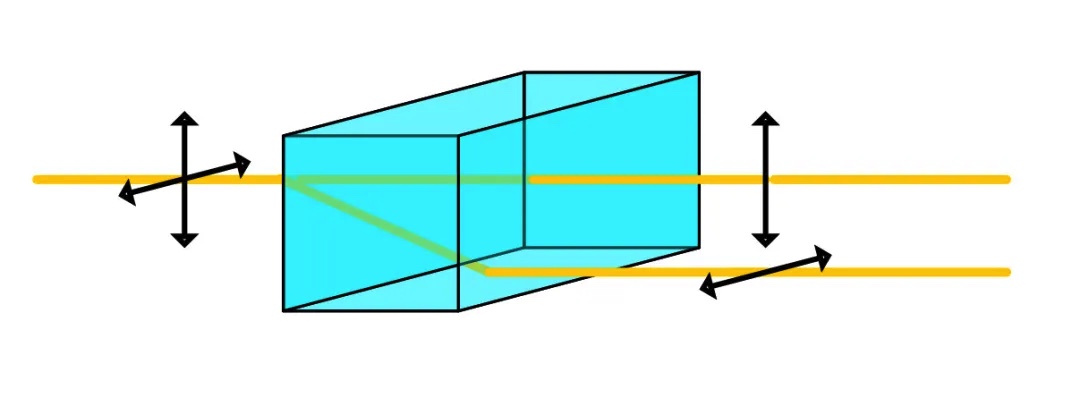

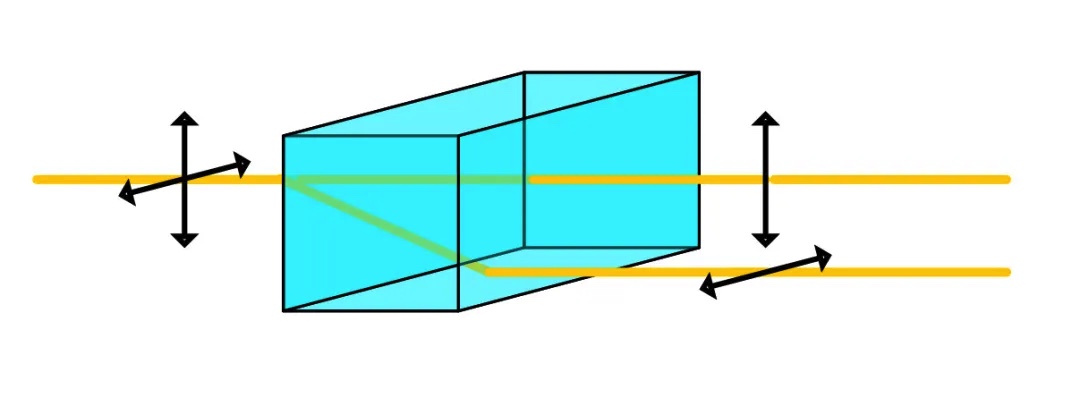

圖片 圖中顯示了不同偏振方向(黑色箭頭)的光如何沿著兩條不同路徑(黃色)穿過一種材料,這種現(xiàn)象被稱為雙折射效應。|圖片來源:BNL

圖片 圖中顯示了不同偏振方向(黑色箭頭)的光如何沿著兩條不同路徑(黃色)穿過一種材料,這種現(xiàn)象被稱為雙折射效應。|圖片來源:BNL

這種與偏振相關(guān)的路徑偏轉(zhuǎn)被稱為雙折射,其實當光通過某些晶體時,就會出現(xiàn)這種現(xiàn)象。最近有報道稱,一顆中子星發(fā)出的光也會以這種方式彎曲,可能是因為它與恒星磁場的相互作用。但是,物理學家還沒有在實驗中檢測到這種真空雙折射。

在新的研究中,研究人員將一束金離子周圍的光子云射入另一束金離子加速產(chǎn)生的強圓形磁場中,被吸收的光轉(zhuǎn)化成了電子-正電子對。當研究人員在觀察這些由于光子-光子相互作用所產(chǎn)生的粒子時,他們看到這些粒子的角度分布取決于光的偏振角度。這表明了真空中光的彎曲與光的偏振有關(guān)。

這兩項發(fā)現(xiàn)都是基于20世紀早期的一些偉大物理學家的預測。現(xiàn)代物理學家基于一些新的實驗技術(shù)和分析技術(shù),讓這些測量終于得以實現(xiàn)。

在過去的一些其他研究中,有科學家曾試圖利用激光的強光束的碰撞來創(chuàng)造電子-正電子對。比如1997年,SLAC國家加速器實驗室的一項實驗通過非線性過程獲得了成功,當時,科學家首先通過與強大的電子束發(fā)生碰撞來提高一束激光中的光子的能量;然后在另一種激光產(chǎn)生的巨大電磁場中,能量得到了增強的光子與多個光子同時碰撞,從而產(chǎn)生了物質(zhì)和反物質(zhì)。而新的研究則通過光的碰撞,只通過一步就直接產(chǎn)生了物質(zhì)-反物質(zhì)對。

然而,也有物理學家認為,實驗中的光子是否可以被認作為是“真實”的還有待商榷。比如牛津大學的粒子物理學家Lucian Harland-Lang在接受《科學新聞》的采訪時表示,這個實驗離真正的布布雷特-惠勒過程“只有一步之遙”,因為盡管實驗中的光子的行為幾乎像是真實的,但它們在技術(shù)上是虛擬的。

不過,倫敦帝國理工學院的激光等離子體物理學家Stuart Mangles則認為,新研究中的測量結(jié)果都支持這些光子是“真”的這一點,因為所有的測量都表明,它在本質(zhì)上就是一個真正的光子。

或許在未來,物理學家可以嘗試采用毫無爭議的真實光子來進行這個實驗,以此來完全繞開對于光子的“真實性”的定義之爭。現(xiàn)在,一些物理學家正著手于用激光來探測布雷特-惠勒過程,希望很快我們就能看到新的進展。