電子是1897年湯姆遜研究陰極射線的時候發現的,質子是盧瑟福用alpha射線(氦核)轟擊氮核時發現的,而中子則是1932年查德維克在鈹輻射中證明存在的。這些發現促生了原子尺度的量子物理學。

與此同時,1931年,錢德拉塞卡發現白矮星存在一個質量上限,不能超過1.4個太陽質量,否則電子的簡并壓就不足以抗衡致密星體的引力壓,白矮星會繼續塌縮下去。白矮星是約為太陽質量的恒星進行完核燃燒后形成的致密星體,其半徑約為地球尺度。請參考前面白矮星的話題:白矮星的發現之一和追尋千年的“客星”。

電子和質子,中子一樣,屬于費米子,滿足泡利不相容原理,即兩個費米子不能同時擁有一個量子態。結合海森伯的不確定原理,致密的電子氣體會產生簡并壓,可以抗衡引力。如果超過錢德拉塞卡極限質量,電子簡并壓就不足以抗衡引力。

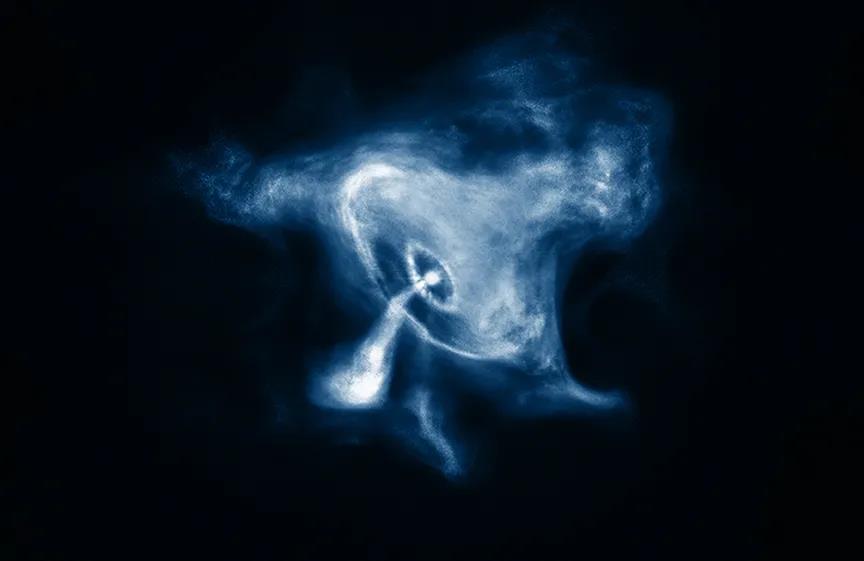

同一年,郎道提出可能存在原子核密度的星體,當物質密度超過原子核密度時,核子可能形成一個巨大的原子核,其時中子尚未被發現。1934年茲維基和巴德提出超新星爆發可以產生中子星。超過錢德拉塞卡極限質量的致密星體將把電子和質子壓縮在一起,形成中子,中子簡并壓開始起作用,以抗衡引力,就會形成了中子星,其半徑僅僅為10公里。與白矮星類似,中子星也有一個上限質量,約為3個太陽質量,如果恒星塌縮形成的致密星體高于這個上限,中子簡并壓也不能抗衡引力,那時致密星體就會一直塌縮下去,形成黑洞。下圖為1054超新星爆炸形成的快速旋轉的中子星攪動著周圍的星云,如圖1和圖2所示。

隨著二戰發展起來的射電和火箭技術在天文學找到了應用。1967年貝爾和休伊什發現了射電脈沖星——即旋轉的中子星,它們大都屬于孤立的中子星。1971年伽科尼等人利用第一顆X射線衛星發現了X射線脈沖星——雙星系統里面的旋轉中子星。1974年發現了雙中子星星系統。2017年同時觀測到了雙中子星并合導致的引力波輻射和電磁輻射。人們正在建造更靈敏的儀器來探究這些巨型原子核導致的天文現象,奧秘的探索好像沒有盡頭。