利用大規模原子/分子并行模擬器(LAMMPS)進行了分子動力學模擬。仿真系統原理圖如圖1所示。

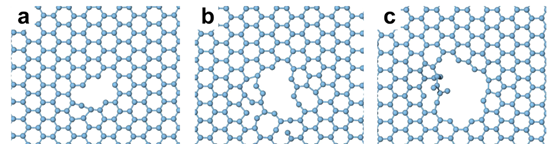

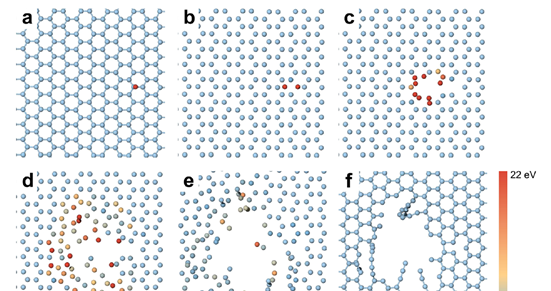

在分子動力學模擬中,作者發現在入射離子的輻照下,單層石墨烯中可以直接制備亞納米孔,如圖2所示的三個例子。高離子能量和少量離子撞擊位置往往會形成大孔徑。了解離子輻射形成孔隙的機理,以圖3為例,給出了一個直徑為11.0 Å的孔的制備過程。

由于離子的撞擊位置和能量是影響入射離子與目標材料相互作用過程的兩個重要參數,作者研究了它們對亞納米孔制造的影響,其大小可簡單地通過相應損傷石墨烯濺射原子的數量來反映。

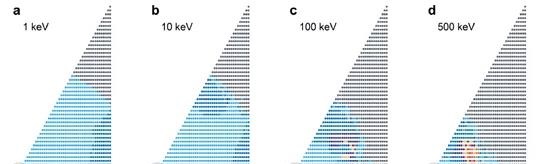

從圖4可以看出,在能量為1 keV的Au離子的不同碰撞位置上,盡管原子熱運動引起的偏差可忽略不計,但在石墨烯原始晶胞中濺射的碳原子數量是對稱的。在10kev的離子能量的情況下,對于另外兩個最初松弛的石墨烯,作者也發現了類似的對稱性。雖然原始晶胞是晶體學中最小的周期單元,但在圖4所示的石墨烯晶格的幾何對稱三角形區域中,可以很好地再現整個石墨烯平面中不同位置離子碰撞的輻照結果。

圖5顯示了濺射原子數的詳細模擬結果,這依賴于入射金離子的能量和碰撞位置。值得注意的是,此處未對1kev以下的離子能量進行研究,因為文獻報道,這種垂直入射的低能離子主要引起反射、吸收、透射或損傷事件,大多數情況下這些可能會以小概率產生雙空位。

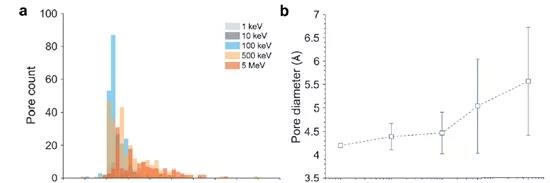

圖6a為不同能量Au離子輻照下制備的石墨烯亞納米孔的直徑分布。在每個離子能量下,獲得了不同離子沖擊位置形成孔隙的分布,并包含了三個初始松弛石墨烯的數據。圖6a所示的孔徑分布與大面積石墨烯在大量離子輻照下產生的大量亞納米孔的孔徑分布相同。在這種情況下,整個石墨烯平面上的離子碰撞位置是隨機且獨立取樣的,因此由于上述對稱性,研究三角區域的結果可以很好地重現(見圖4和圖5)。在大多數離子碰撞位置,會產生單個空位缺陷,其中濺射的原子數為1,如圖5所示。從能量上看,能量較高的入射離子在碰撞過程中可以向PKA傳遞更多的動能,從而導致后續的級聯碰撞更重,產生更大的孔隙(見圖6)。但是,隨著離子能量的增加,離子PKA碰撞的橫截面減小,這減少了在隨機離子碰撞位置產生缺陷和亞納米孔的可能性。

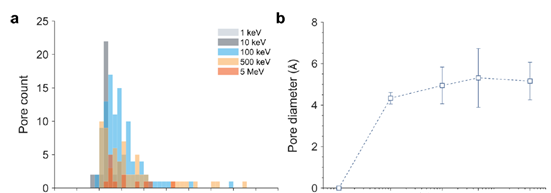

不同能量的Ar離子形成的亞納米孔的直徑分布如圖7a所示,圖7b所示為平均孔徑隨離子能量的變化情況。在離子能量為1 keV時,模擬中沒有產生亞納米孔,只有單和雙空位。在較高的能量下,Ar離子的平均孔徑與Au離子的接近,且隨著離子能量的增加而增加。然而,平均孔徑在Ar能為5 MeV時下降,因為亞納米孔只能在PKA附近的幾十個離子碰撞位置產生,這使得PKA很難產生強烈的級聯碰撞并產生大的亞納米孔。因此,盡管氬離子制造石墨烯亞納米孔,可以更有效率地使用較重離子的直接輻照(例如Ga、Xe和Au)在二維材料中制造納米孔,而輕的離子(例如H,He和C),因為后者生成孔洞的概率較小。

總之,作者通過分子動力學模擬證明了高能離子的直接輻照可以很容易地在單層石墨烯中制備亞納米孔,孔徑取決于離子的沖擊位置、能量和質量。在制備過程中,入射離子撞擊PKA并將動能傳遞給PKA。然后,PKA引起級聯碰撞,級聯碰撞的規模由其能量決定。只有在靠近PKA的離子碰撞位置才能制備亞納米孔,特別是對于高能離子。離子能量越高,產生的孔隙的平均直徑越大。金離子和氬離子的對比表明,重入射離子是制備亞納米孔的更好的候選材料。值得注意的是,與垂直入射角相比,斜離子束輻照對靶材料的損傷更大。在制備孔的過程中,入射角較小的離子更容易在石墨烯平面內快速生成PKA,因此,低能或傾斜角度的輕離子也可以制備亞納米孔。然而,對離子入射角等參數(如電荷態等)的研究超出了本工作的范圍,未來研究的重點可能集中在通過改變這些離子參數在大范圍內精確調整亞納米孔的大小和形狀。結果表明,離子輻照是一種有效的方法在二維材料中引入大量亞納米孔,如MoS2、六方氮化硼(HBN) 以及石墨烯以外的早期過渡金屬碳化物和碳氮化物(MXenes)等。

生成的具有可調孔徑和窄尺寸分布的納米多孔薄膜有利于實現亞納米級的高精度溶質分離,如電池中鋰離子的快速傳輸、高效節能的海水脫鹽膜、具有高透氣性的小分子氣體選擇性分離等。

文獻鏈接: