費米實驗室的繆子磁矩實驗結果,是否為新物理學的存在提供了更堅實的證據?這個問題的關鍵,就在于實驗結果的置信度能否達到5σ。

粒子物理學家在實驗中一直堅持著5σ的準則,不是他們比其他學者更嚴謹,而是因為他們已經被實驗數據欺騙過太多次。在這篇選自《環球科學》8月新刊的文章中,物理學家霍森菲爾德就講述了關于5σ的故事。

2001年,美國布魯克海文國家實驗室的科學家在一次實驗中首次發現了繆子反常現象。20年來,繆子磁矩的計算值與實驗測定值之間的微小偏差一直維持著3.7σ左右的置信度,這代表著99.98%的置信水平,或者說這一偏差有大約1/4500的幾率來自隨機波動。

最近,費米國家實驗室公布了在伊利諾伊州巴達維亞進行的繆子g-2實驗的結果,該結果將上述偏差的置信度提高到了4.2σ,也就是大約99.997%的置信水平,這意味著觀察到的偏差只有大約1/40000的幾率是巧合所致。看上去,物理學家越來越有必要對此作出解釋。

費米實驗室新的測量結果本身其實只有3.3σ的置信度,但由于它重現了布魯克海文國家實驗室先前的發現,所以綜合置信度提升到了4.2σ。盡管如此,這仍未達到粒子物理學界宣稱新發現所要求的閾值——5σ。

人們對這一結果寄予厚望,因為它有可能最終打破已經存在50年的粒子物理標準模型。該模型集合了已知的物質基本成分,目前包含了17類基本粒子,其中大多數都不穩定,無法從身邊常見的物質中找到。這些不穩定的粒子誕生自高能事件,比如宇宙線撞擊上層大氣;它們也可以由實驗室的粒子碰撞實驗制造出來,例如費米實驗室中測定繆子磁矩的實驗。

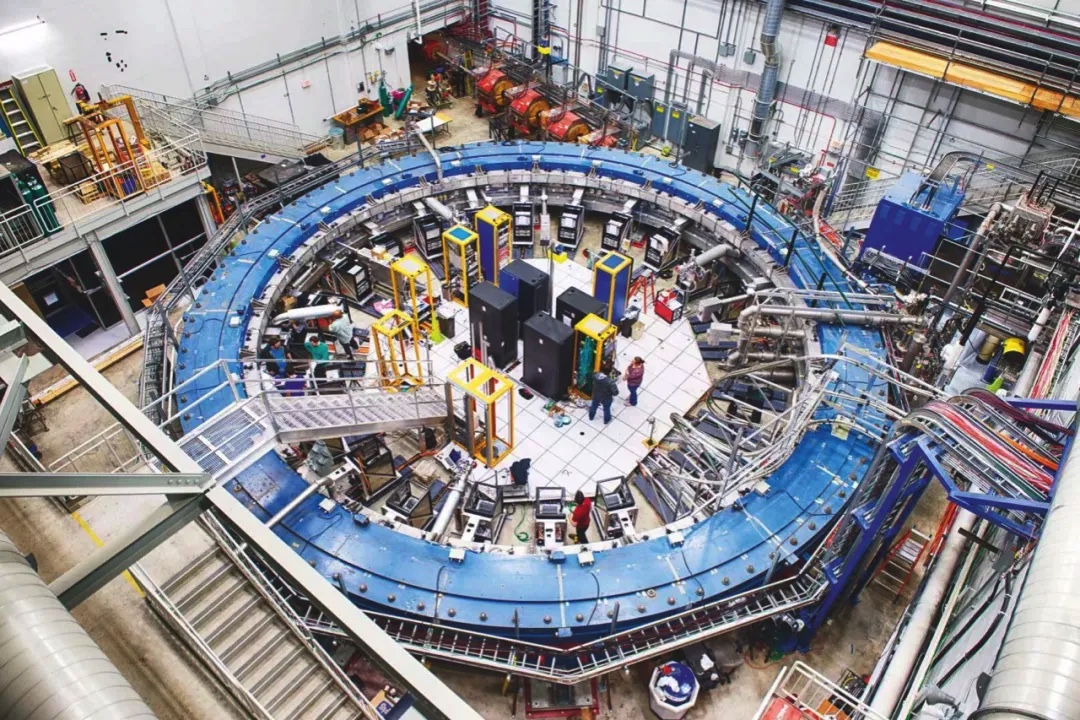

繆子是最早為人類所知的不穩定粒子之一,其發現可以追溯到1936年。它是電子的加重版本,和電子一樣帶有負電荷。繆子的壽命約為2微秒,這在粒子物理學家眼里已經是很長的時間了,因此這種粒子能夠得到精確測量。繆子的磁矩決定了其自旋軸繞磁力線運行的速度。為了在費米實驗室進行測量,物理學家制造出繆子,并用強磁鐵將它們約束在直徑約15米的圓周上運動。繆子最終會衰變,由衰變產物的分布就可以推斷出它們的磁矩。

本次測量的結果通常被稱為“g-2”,其中“g”代表與磁矩相關的g因子,“2”則意味著這個值接近于2,而與2的偏差就來自物理學家感興趣的量子效應。這些效應來自包含了所有粒子的真空漲落,但這些粒子是以虛粒子的形式存在的:它們只會短暫出現,隨即消失。這意味著,如果實際存在的粒子類型比標準模型里的更多,這些粒子就會導致繆子的g-2異常。因此,測量結果與標準模型預測值的偏差意味著可能存在未知的粒子,或者是全新的物理現象,如額外的空間維度。

那么,我們如何看待此次4.2σ的偏差呢?首先,粒子物理學家最初使用5σ標準不是毫無理由的。究其原因,并不是粒子物理學在本質上比其他科學領域更為精確,也不是粒子物理學家在實驗方面做得更好,而主要是粒子物理學家需要處理很多數據。經手的數據越多,就越有可能產生看起來像是某種新發現的隨機波動。粒子物理學家在20世紀90年代中期開始普遍使用5σ準則,以免太多“發現”日后被證明只是統計波動的結果。

但是,5σ只是一個人為設定的分割點,粒子物理學家也會討論遠低于這一界限的異常現象。事實上,在過去這些年里,有相當多的3σ和4σ異常現象出現后又消失。以希格斯玻色子為例,1996年,歐洲核子研究中心(CERN)的大型正負電子對撞機(LEP)就出現過一個置信度約為4σ的信號——但隨后這個信號又消失了。最終,是LEP的后繼者大型強子對撞機(LHC)成為了希格斯玻色子的發現者。同樣在1996年,夸克亞結構以3σ左右的置信度被發現,但最終被證明又是一次烏龍。

2003年,物理學家利用LEP發現了超對稱性(一種標準模型的拓展猜想,將引入新的粒子)存在的跡象,置信度約為3σ,但很快就消失了。2015年,LHC中出現了雙光子異常,它在消失之前徘徊在4σ附近。

還有一些發現的置信度達到令人震驚的6σ,不過仍未得到證實,例如1998年在費米實驗室的萬億電子伏特加速器(Tevatron)上發現的“超級噴流”——直到今天也沒有人知道它到底是什么,以及2004年在德國的強子電子環加速器(HERA)上觀測到的五夸克態(直到2015年,五夸克態才真正被探測)。

這段歷史可以幫助你衡量一個具有4.2σ置信度的粒子物理學發現的重要程度。但無論如何,對于g-2的反常現象來說,有利的一方面是,它的置信度正隨著接連不斷的實驗而變得更強,而不是更弱。

這種反常的持續存在意味著什么?在低能態下的高精度實驗,例如g-2,可以作為高能態實驗的補充。它們可以提供類似的信息,因為從原則上來說,所有高能態的粒子作用在低能態也會出現,只是會變得非常微弱——這是指實驗值和理論值在小數點后11位才出現差異。

實際上,這意味著對理論預測值的計算必須精確到能夠涵蓋許多微弱的粒子作用,這樣才能達到所需的精度。在粒子物理學中,這些計算是用費曼圖完成的。費曼圖是一種由節點和連線構成的圖,表示粒子及其相互作用。作為一種數學工具,它可以用來記錄需要計算的積分。

費曼圖越大、越多,計算就越復雜,精度也更高。對于繆子g-2實驗,物理學家需要計算超過15 000張圖。雖然計算機幫了大忙,但這項工作仍極具挑戰性。強子的作用尤其令人頭痛。強子是由幾個夸克通過膠子結合形成的復合粒子,計算這些粒子對g-2值的貢獻極其困難,這也是理論計算中最大的誤差來源。還有各種各樣的交叉測量也可能導致誤差,比如依賴于其他常數(包括輕子的質量和耦合常數)數值的理論預測。

因此,偏差的出現很可能意味著標準模型的計算出了問題,其中強子作用是首要的可疑因素。但也存在這種可能:缺陷出自標準模型本身,而不是計算過程。

偏差也可能來自新粒子——超對稱粒子是最熱門的候選。這種解釋的問題在于,超對稱性并不是一個獨立的模型——相反,這是一個源自大量模型的屬性,而不同模型會給出不同的理論預測。此外,對g-2值的貢獻還取決于所假設的超對稱粒子的質量,而這也是未知的。所以,現在還無法將偏差歸因于超對稱性。

因此,費米實驗室最近的高精度繆子磁矩測量是一項了不起的實驗成就,但是現在就宣布標準模型已被打破還為時過早。