光子既平凡又充滿驚喜。

物理學家言語中的光子,其他人可能只是稱之為光。光量子是最小的電磁能量單位。此刻如果您正在屏幕上閱讀這篇文章,光子流攜帶著文字的圖像正流入您的眼睛。在科學中,光子可不僅僅用于照明。波蘭克拉科夫核物理研究所的研究助理、大型強子對撞機(LHC)尋找新物理學的理論家Richard Ruiz說:“粒子物理學中光子無處不在。”

光子推動了物理學幾個世紀的發展 ,今天它仍然是一個重要的工具。

▲ 來源:芝加哥沙盒工作室插圖

▲ 來源:芝加哥沙盒工作室插圖

自古以來,人們就對光的本質進行探究,埃及、美索不達米亞、印度、希臘等國的哲學家和學者對此有較早的認知。從17世紀末到20世紀初,科學家們反復進行光的本性之爭:光是粒子還是作為波?

1690年,惠更斯出版《光論》(Traité de la lumiére,1690)一書,他主張“光同聲一樣,是以球面波傳播的“,他把光描述為由在以太中移動的波組成。

1704年,牛頓(Isaac Newton)在他出版的《光學》(Opticks)一書中持不同意見:當光從物體表面反射時,它就像一個彈跳的球; 它射入物體表面的角度等于它反彈回來的角度。牛頓認為,如果光是由粒子( “微粒流”)構成的,這種現象就可以得到很好的解釋。他用三棱鏡進行了著名的色散試驗,玻璃棱鏡將一束白光折射成五彩繽紛的顏色,當光線通過第二個棱鏡再次折射時,它不再進一步分裂,彩虹的顏色保持不變。按照牛頓的理論,這可以假設白光是由許多大小不同的微粒組成。紅光是由最大的微粒組成的,紫羅蘭由最小的微粒組成的,它們不同的大小導致微粒以不同的加速速度通過玻璃,這使它們分散開來,產生了不同顏色的彩虹,但不能被第二個棱鏡進一步分解。不過,牛頓的微粒模型有一個明顯的缺陷,當光穿過一個小洞時,它就像水中的波紋一樣擴散開來。牛頓的微粒模型不能解釋這種行為,而惠更斯的波模型可以。

盡管如此,當時科學家們比較傾向于牛頓的假說。畢竟牛頓寫了《原理》,科學史上奠基書籍之一。惠更斯的模型在1801年得到了一些支持,托馬斯·楊進行了雙縫實驗。在實驗中,楊將一束光并排通過兩個小孔,穿過小孔的光形成了一種特殊的圖案。每隔一段時間,經過兩個孔的交叉波紋相互作用——產生更明亮的光,或相互抵消,像海浪一樣。

大約五十年后,另一個實驗使惠更斯的模型更有說服力。1850年,Léon Foucalt將光在空氣中的速度與光在水的速度進行了比較,與牛頓的預言相反,光在密度更大的介質中并沒有移動得更快。相反,像波一樣,它的速度變慢了。11年后,麥克斯韋發表了《Physical Lines of Force》一書,他在書中預言了電磁波的存在。麥克斯韋注意到它們與光波的相似之處,這使他得出結論:它們是同一種。

惠更斯的波模型似乎贏得了勝利。但在1900年,普朗克提出了一個想法,引發了關于光的全新思考。普朗克把電磁波能量量子化,解釋了一些令人困惑的輻射行為。1905年,愛因斯坦以普朗克的能量子概念為基礎,宣布粒子與波勢均力敵,最終解決了粒子與波的爭論。

正如愛因斯坦所解釋的那樣,光既具有粒子的性質,也具有波的性質,每個光粒子的能量對應于波的頻率。他的佐證來自于對光電效應的研究,光電效應是指光將電子從金屬中撞出的方式。如果光以連續波的形式傳播,光在金屬上照射足夠長的時間,總是會把一個電子撞擊出去,因為光傳遞給電子的能量會隨著時間積累。

但是光電效應并非如此。1902年,菲利普觀察到,只有高于一定能量的光或者高于一定頻率的光波才能從金屬中撞出電子。在這種情況下,光更像是一個粒子,一個單獨的能量子。密立根并不相信光量子的存在,他企圖推翻愛因斯坦的假設。令他驚訝的是,他仔細測量了光和發生光電效應的電子之間的關系,在實驗上精確證實了愛因斯坦的光電效應定律。愛因斯坦對光電效應的研究使他獲得了1921年的諾貝爾獎。

1923年,康普頓為愛因斯坦的光模型提供了證實。康普頓將高能光射向材料,并成功地預測了碰撞中釋放的電子散射的角度。他假設光線像小臺球一樣。化學家吉爾伯特·劉易斯給這些臺球起了個名字。在1926年給《Nature》雜志的信中,命名它們為“光子”。

近年來,科學家們思考光子的方式在不斷演變。其一,光子現在被稱為“規范玻色子”。規范玻色子是傳遞相互作用的媒介粒子。例如,原子之所以粘在一起,是因為原子核中的帶正電的質子與繞其軌道運行的帶負電的電子交換光子——即電磁力的相互作用。其二,光子現在被認為是量子場中的粒子、波和激發態(量子場中的波)。物理學家認為每一個粒子都是量子場的激發物。Ruiz 曾說:”我喜歡把量子場想象成一個平靜的池塘,你看不到任何東西, 然后你丟一塊鵝卵石進去,表面產生漣漪。這是一個粒子。”

▲ 來源:芝加哥沙盒工作室插圖

▲ 來源:芝加哥沙盒工作室插圖

· 光子的工具性

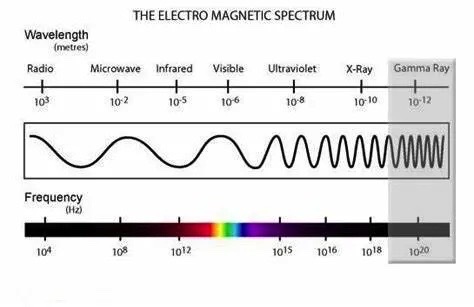

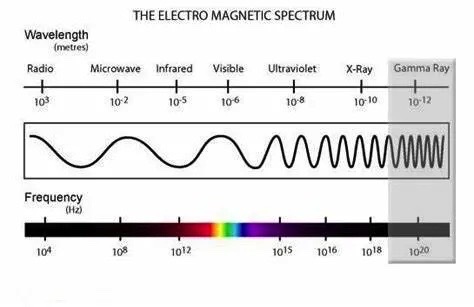

無線電波、微波、紅外線、紫外光,X射線和伽馬射線,它們都是光,都是由光子組成的。

▲ 電磁光譜 | 圖片來源于網絡

▲ 電磁光譜 | 圖片來源于網絡

光子無處不在。它們在互聯網和手機信號中傳播;它們分解舊物體,使之變為可以用于制造新物質的原材料,用于塑料制品的再回收;醫院中以光束瞄準并摧毀癌變組織。

它們是各種科學研究的關鍵。光子在宇宙學中是必不可少的:研究宇宙的過去、現在和未來。科學家們研究恒星發出的電磁輻射,比如無線電波和可見光。天文學家通過微波天空成像來繪制我們的星系及其鄰近星系的星系圖。他們利用紅外光來探測阻擋視線的太空塵埃。科學家收集紫外線、X射線和伽馬射線的信號,來研究我們的銀河系或更遠的地方的高能星系。或探測到微弱的信號,比如被稱為宇宙微波背景,這或許是大爆炸后幾秒鐘的宇宙狀態。

光子在物理學中也很重要。2012年,大型強子對撞機(LargeHadron Collider)的科學家通過研究希格斯玻色子衰變的光子對,發現了它。物理學家DonnaStrickland開發了一種產生高強度、超短光脈沖的方法,在2018年獲得了諾貝爾物理學獎。產生強X射線、紫外光和紅外光的機器,可幫助科學家從分子的細節上檢查材料。斯坦福大學材料科學與工程副教授Jennifer Dionne說:“通過電磁光譜,光子可以為我們提供如此多的關于世界的信息。”

Dionne研究領域是納米光子學,這是物理學的一個分支領域。科學家研究光與分子和納米結構的相互作用,還利用光子來提高催化劑的效率;Dionne 說:“人們通常不會想到光子來為化學所用,通常是添加新的化學物質來實現某種反應或控制溶液的溫度或pH值。但是光帶來全新的實驗維度和全新的工具。”

一些物理學家甚至在尋找新的光子類型。理論上的“暗光子”可以作為一種新的規范玻色子,可能是一種新的標準模型粒子與暗物質粒子相互作用的媒介子。

光子總是充滿驚喜。