天然輻射源包括宇宙射線及天然存在的放射性核素。前者指來自外層空間射向地球表面的射線,又區分為直接來自外層空間的高能帶電粒子(主要是質子和α粒子,以及某些更重的原子核)——稱之為初始宇宙射線和初始宇宙射線與大氣中的原子核相互作用產生的次級粒子和電磁輻射(主要是μ介子、光子、電子以及中子)——稱之為次級宇宙射線;后者指地球上原生的、環境(水、大氣、土壤等)中到處存在的,包括人體內的放射性核素,和宇宙射線與大氣中原子核產生的宇生放射性核素(對人的輻射劑量有較明顯貢獻的是14C,3H,22Na和7Be)。

天然輻射源對人既產生外照射,又產生內照射。其中,氡的吸入內照射劑量約為人所接受的天然輻射源照射總劑量的一半。

人類的實踐改變了許多天然輻射源的照射。少數實踐(如水面上蓋房子)可能減少天然輻射源的照射,但更多的實踐(如化石燃料燃燒、磷肥生產與施用、高空飛行及地下溶洞的旅游等)則增加了天然輻射源對人的輻射照射。

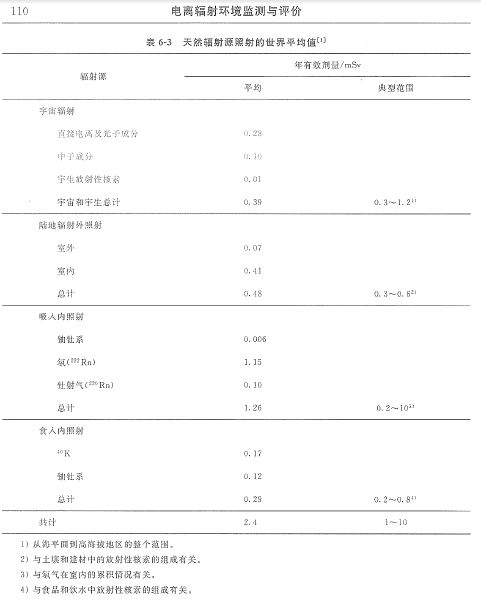

表6-3匯總了各種天然輻射源所致世界范圍的年有效劑量,這是基于對各天然輻射源組分的貢獻相加后得到的世界范圍內的平均照射情況。可以看出,世界范圍平均,來自天然輻射源的年有效劑量為2.4mSv。其中,氡(222Rn)、釷射氣(220Rn)吸入內照射的年有效劑量達1.26mSv,約占總的天然輻射源照射的52%;外照射劑量0.86mSv,約占總天然輻射源照射的36%;除氡以外的其他天然性核素的內照射劑量為0.30mSv,約占天然輻射源照射的12%。

UNSCEAR2000年報告明確指出,所給的平均劑量不適合于任何單個個體,其最主要的原因是每個輻射源的照射都呈現出很寬的分布,即使是相當小的范圍內也存在不同或變化。表6-3同時給出了各種天然輻射源引起照射的正常的劑量范圍,但排除了處于該分布兩個極端的那些個體。對于各種輻射源的照射總劑量,世界年平均范圍預期在1~10mSv之間,2.4mSv是其中值。已經估計出全世界約有65%的公眾每年受到1~3mSv的照射,約25%的公眾受到小于1mSv的照射,約10%的公眾受到大于3mSv的照射。