中國夢之宇宙線研究,探索宇宙更隱秘的超高能極限

曹臻,中國科學院高能物理研究所研究員,國家重大科技基礎設施“高海拔宇宙線觀測站 LHAASO”首席科學家。中國科學院大學崗位教授。現任中國物理學會高能物理分會常務理事。從2014年起任國際純粹與應用物理聯合會( IUPAP)粒子天體物理委員會(C4)成員、粒子天體物理國際委員會(WG10)成員。現任Radiation Detection Technology and Methods 期刊副主編。

引炸了高能天體物理界,盡管是一場誤會

1983 年,高能天體物理界傳出一個震動全球的消息:位于天鵝座的一個 X 射線源天體,名叫 X-3,可能發出能量高達1015 eV的伽馬光子,而且被地球上一個小小的宇宙線探測裝置,位于德國北部港口城市基爾的一個小型宇宙線廣延空氣簇射探測陣列,記錄下來了!(M. Samorski and W. Stamm,Astrophys. J. 268, L17 (1983))。這是一條爆炸性的新聞。由于這一句話里,包含了太多專業性的詞匯與內容,本來就不容易懂,又是爆炸性新聞,我先來講解一下。

圖一,天鵝座X-3的X射線與射電圖示。其中圖片中央白色的部分是天鵝座X-3藍色與紅色的部分分別是朝向與遠離地球的噴流(Jet)Credit: X-ray: NASA/CXC/SAO/M.McCollough et al, Radio: ASIAA/SAO/SMA

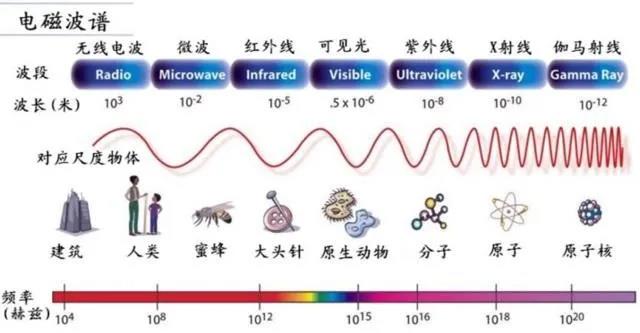

首先,顧名思義,“天體物理”是研究太陽系乃至銀河系以外天體上發生的物理過程及其變化規律。除了開展天體上相關物理過程的理論研究,更重要的是通過觀測,獲取新現象。一方面檢驗理論預言的正確性,另一方面是激發新的理論探索以解釋新的現象。而觀測的基本手段就是傳統天文學的觀測方法,即使用各種望遠鏡,接受來自各源天體的電磁波,其中最傳統的就是在可見光波段的天文觀測。但為了研究細致的物理過程,觀測的波段在 20 世紀 80 年代已經擴展到相當寬闊的范圍,向光子能量更低的方向到了比可見光低十萬倍的微波波段,向更高能量方向達到了比可見光高十萬倍的X射線波段,甚至于一億倍的伽馬射線波段。如果用電子伏特為單位來描述光子的能量,可見光光子就正好在幾個電子伏特(eV)附近。

其次,“高能”天體物理,就是指采用 X 射線和伽馬射線開展觀測研究,研究產生如此高能量輻射相聯系的物理現象。這里用一個例子來說明這“高能”的意義:大家知道太陽作為一顆普通的恒星,主要的發光機制是類似氫彈爆炸的熱核反應過程,可以產生比可見光高百萬倍的伽馬射線,卻只能產生極少數能量更高的伽馬射線,比如達到比可見光能量高一億倍的光子,因此,太陽這一類普通恒星還不是高能天體物理研究的對象。這里講的,是能量更高的過程。當時,美國的Gamma Ray Observatory(GRO)衛星探測器進入軌道,開啟了 GeV伽馬天文學的時代,即打開了10億倍可見光光子能量(1 GeV=109 eV)的波段,大大擴展了人類認識宇宙的眼界,高能伽馬射線源天體的數目隨時間按指數增長,展現了完全不同于以往的高能宇宙。天體物理研究正處于高速發展的興奮期。

圖二, GRO衛星,Image credit: NASA/MSFC

再次,這也很自然地激勵人類去探索更高能量的天體物理現象,而對于探索100 GeV以上的光子的觀測手段,就與傳統的天文觀測方法相去甚遠,必須采用高能物理(也叫粒子物理)的實驗方法,也就是傳統的“宇宙線”探測方法。當時人們正在嘗試改進宇宙線的探測技術,建設新型的探測裝置瞄準100 GeV以上的波段,也就是后來稱為“甚高能伽馬天文學”的工作波段。當這么高能量的伽馬光子從天頂進入大氣之后,立即就與空氣中的氧或氮原子核發生碰撞,引起了 1 個粒子變 2 個、2 變 4、4 變8……的級聯反應(也叫簇射過程)。探測這些甚高能伽馬光子有兩種平行發展的手段。一是采用大氣切倫科夫成像望遠鏡技術,通過記錄簇射中這許許多多的粒子發出的切倫科夫光來探測那個進入大氣頂端的高能伽馬射線,第二種方法是采用高能粒子探測器排成陣列,直接記錄這個級聯過程發展到地面時的高能粒子來反推射進大氣層頂部的伽馬射線的方向和能量。基爾的探測器陣列就屬于后者。

圖三, 簇射過程示意圖

最后,我們來看看基爾的結果為啥引起轟動。當時,雖然大家都在積極準備各種規模的探測裝置,力爭首先發現甚高能伽馬光子,也就是100 GeV以上的光子,但的確是處于發現的前夜。直到 6 年之后,才首次確定地探測到甚高能的伽馬光子,來自于著名的“蟹狀星云”,但能量僅僅 1 TeV(=1000GeV)左右。由此可見,如果真的已經觀測到了能量更高出1000倍的1 PeV伽馬射線,那是多么激動人心的大發現啊。

圖四,蟹狀星云,Credits: NASA, ESA, J. Hester and A. Loll (Arizona State University)

中國夢之人類探索宇宙的邊界

其實,不僅僅是這種時間上奇跡般的超前發現,當然還有更深層次的物理根源激動著這個領域內的粒子天體物理學家們。20 世紀天體物理的四大發現之一是宇宙大爆炸遺跡,即彌漫整個宇宙的3K 微波背景輻射。對于來自宇宙深處的宇宙線包括伽馬射線來說,其存在猶如一堵墻,對能量超過70,000 PeV 的任何一種帶電的宇宙線粒子,或者 1PeV 以上的伽馬射線,都要被這堵墻擋住、吸收掉。如上所述,伽馬射線是人類賴以探索宇宙的基本媒介即電磁波,因此有一個形象的描述:在1 PeV以上,宇宙就不再是“透明”的了。而70,000 PeV也給宇宙探索者們設置了一道極限!某種意義上說,就是人類探索宇宙的邊界與前沿,稱之為探索極高能量現象的前沿。

圖五,藝術家對高能宇宙線的想象,Credits: A. Chantelauze, S. Staffi, L. Bret

任何超出這些“極限”的研究成果,無論是 1 PeV 的伽馬射線還是 70,000 PeV 的宇宙線,必定牽動人們的心弦,因為這意味著基本物理規律可能被撼動。給大家一個參考數字:現今最大的人工加速器,歐洲核子研究中心(CERN)的大型強子對撞機(LHC)用來加速兩個質子,然后讓它們對撞,從有效的相互作用能量(或質心系能量)看,這就相當于一個 100 PeV 宇宙線質子打進大氣層,離上述極限前沿還有700倍之遙。

當然,基爾的“發現”后來被證明就像科學探索過程中經常出現的一個小小的誤會,時至今天,任何實驗都未確認測到 1 PeV 的伽馬射線。激動過后,留下的是一個探索和發現的夢想:努力開拓,奮力提高探測器的靈敏度,捕捉 1 PeV 光子!受此夢想驅動的,不僅有我的導師譚有恒研究員在內的一批中國、日本、意大利、美國的宇宙線科學家,也有像諾貝爾獎獲得者、芝加哥大學教授James W. Cronin(1931~2016)。

1986 年前后,還在譚老師帶領我們在懷柔一小片桃園里(現國科大校園內)用 56 臺樣機嘗試建設我國自己的伽馬天文觀測陣列的時候,Cronin 就已經在美國猶他廣袤的干旱沙漠性谷地上開始了宏偉的逐夢計劃,即著名的CASA-MIA實驗,直接奔向發現 PeV 光子的目標而去。CASA 是由芝加哥大學(C)建設的空氣簇射(AS)探測陣列(A),由 1000 多個閃爍計數器組成地面陣列覆蓋 1/4平方千米,海拔高度 1500 米,探測閾能 0.16 PeV。MIA 是由密歇根大學(MI)建設總面積為 2560 平方米的繆子探測器陣列(A),將成片的閃爍計數器(64平方米)下埋3米的沙土之中,專門探測簇射中具有穿透性的繆子,而探測器上方的土層將把伴隨的其他粒子都吸收掉。

圖六,CASA-MIA實驗場

之所以要專門精確測量繆子的個數,是因為伽馬射線產生的簇射里幾乎沒有繆子,而普通宇宙線產生的簇射中會大量產生繆子,這就可以把只占普通宇宙線事例中萬分之一或甚至十萬分之一的伽馬射線挑出來,是鑒別原初射入大氣頂端的那個粒子是否伽馬光子的一個非常有效的手段。但是,正是因為伽馬引起的簇射繆子數目很小,甚至是零個,如果探測繆子的子陣列面積占整個探測陣列的面積比不夠大,就不能充分發揮這種鑒別能力。可是,繆子探測器造價不菲,還要掘地三米(不是三尺)進行投放安裝,對于當時的建設能力,即使處于盛極之時的美國也非易事。最后CASA-MIA 實驗中的繆子探測器與全陣列的有效面積之比定格為1%左右。這實際上就對這種鑒別能力打了很大的折扣。

另外一個關鍵的因素是猶他的海拔高度,1500 米處的大氣深度太深了,達到每平方厘米 870 克,對于能量高達 1 PeV 的伽馬引起的簇射也被嚴重地吸收,探測的效率遠低于置于海拔4000米以上的探測陣列。通俗地講,伽馬射線信號本來就很少(十萬分之一),鑒別能力又不足,自然就很難探測到伽馬射線。結果,在1992年發表在《物理評論》D 卷的文章宣布了沒有探測到來自天鵝座X-3、武仙座X-1和蟹狀星云的伽馬射線,僅僅設置一個上限(J. W. Cronin et al., Phys. Rev. D 45,4385(1992)),也就是說如果有伽馬射線存在的話,不會高于這個值。而采用切倫科夫望遠鏡技術的另一個實驗,位于亞利桑那州的Whipple實驗,已經于3年前成功地發現了來自蟹狀星云能量1 TeV附近的伽馬射線(G. Vacanti et al., Astrophys. J. 377, 467(1991)),并以此打開了甚高能(Very-High-Energy)伽馬天文窗口,開啟了接下來近 30 年的輝煌,發現了200 多顆 VHE 伽馬射線源。

與CASA-MIA同步,譚有恒研究員與日本東京大學宇宙線研究所的湯田利典教授(1939~2016)和意大利那不勒斯大學的 Benedetto D’ETorre Piazzoli教授一起發起了建設高海拔伽馬天文觀測站的合作倡議,并迅速付諸實施,也就是稱之為“西藏計劃”的宇宙線/伽馬射線探測計劃。由于經費嚴重短缺等種種原因,最先啟動的就是迄今仍然在運行的西藏ASγ實驗。經過深入的思考與精心的策劃,決定盡量發揮高海拔的地域優勢,在接近PeV簇射的最佳觀測高度,即 4000~4500 米的高山建設與 CASA類似的地面粒子探測器陣列。在此高度上,大氣深度減少到每平方厘米 600 克左右,簇射受到的吸收效應大為減弱,到達地面時簇射的發展正好達到其峰值,這樣就比在1500米的“低”海拔地區的探測效率大幅提高,簇射本身的漲落所帶來的測量誤差也最小。建設一個規模小得多的探測陣列,甚至沒有昂貴的繆子探測器陣列的幫助,也可能有效地開展伽馬射線的探測。這些設計,與當時的國力相稱。

圖七,西藏ASγ實驗場

第一階段的實驗僅中日兩國的合作,于1990年建成了一個僅100 m×100 m的陣列,由49個閃爍計數器組成,筆者于 1991 年最后一天第一次赴西藏羊八井,參加了 ASγ實驗的第一次正式值班,為期四月。(更詳細的“西藏計劃”始末,可見譚有恒的“立足高原雪域,登攀科學高峰”http://www.doc88.com/p-3897515729778.html)。1992 年發表在《物理評論快報》(M. Amenomori, Z. Cao et al., Phys. Rev. Lett.,69, 2468 (1992))的文章就表明第一期 ASγ已經具有與CASA-MIA相當的靈敏度,雖然還沒有測到伽馬射線,但為天鵝座X-3、武仙座X-1和蟹狀星云的伽馬射線流強設了上限,這個上限已經非常接近隨后觀測到的蟹狀星云的伽馬射線流強。雖然極盡艱辛,我們穩穩地踏上這條逐夢之旅。

到了 20 世紀90 年代后期,與意大利的合作終于落地,同樣在羊八井,于2006年建成了國際上首個全覆蓋的探測陣列,即ARGO-YBJ實驗,進一步提高了探測靈敏度,在2013年結束其觀測運行之時,首次實現了用地面探測器陣列發現新型伽馬射線源:位于天鵝座的TeV“超泡”(Super Bubble) (B. Batorli et al., Astro-phys. J. 790, 152 (2014))。ASγ實驗經過了 20 多年的不斷擴建,達到了 6.57 萬平方米的覆蓋面積,更為重要的是,在2014年終于建成了大面積的繆子探測器陣列,達到3400平方米,占陣列面積的5%。大幅度提高了探測伽馬射線的靈敏度,于2019年記錄到來自于蟹狀星云的0.45 PeV的伽馬光子,逼近了實現探索 PeV 伽馬射線的夢想(M. Amenomori etal., Phys. Rev. Lett., 123, 051101 (2019))。

圖八,ARGO-YBJ實驗廳

相比于在低海拔站址建設設備齊全、性能強大的探測裝置,在高海拔更容易實現伽馬射線的探測,尤其是開展逼近1 PeV極限的前沿探索。20多年前啟程逐夢之旅,即使身如螻蟻之時,尚有鴻鵠之志,何況當下睡獅覺醒,鵬翅已展。我國具有廣袤的世界屋脊,高海拔站址資源豐富,隨著全國性基礎設施的大規模建設,機場、道路、數字光纖干線等基礎條件迅速覆蓋了廣大的高海拔區域,為我們建設現代化的伽馬天文觀測設施奠定了實實在在的基礎。“十二五”重大科技基礎設施啟動之時,國務院頒布了 2010~2030 重大科技基礎設施建設規劃,“高海拔宇宙線觀測站(LHAASO)”立項,成為“十二五”期間優先支持的項目之一,為實現這一夢想注入了至關重要的希望與活力,射出了關鍵性的臨門一腳球。

圖九,LHAASO實驗場

到了新世紀第一個十年之末,甚高能伽馬射線源的數目已經超過 100,我們很清楚要去看什么類型的源,需要多大的探測陣列。我國的綜合實力穩步提升,具備了建設高靈敏度、高性能的大型科技設施的能力,是完全正確的時間;2013年我們在四川稻城尋找到了良好的高海拔觀測站址,位于4410米的海子山頂,距離著名的稻城亞丁機場僅10公里,即將完成翻修的高品質省道217給觀測站的建設提供了良好的交通運輸便利,從場地 200米遠處穿行而過的國家骨干光纖通訊網絡給我們提供了極其便利的數據傳輸通道,以及優良的通訊條件。更加寶貴的是,雖地處4400米無人居住的高原,卻地勢平整,水源充沛,到處盛開高山小葉杜鵑等各種花草,在略低于站址的 4000 米高山之上,竟然郁郁蔥蔥,林木繁茂。這對于建設大量使用水切倫科夫探測原理的大型裝置來說,真是再正確不過的地點;我們決定要做正確的事,那就是在探測靈敏度所要求的面積上盡量建設足夠多的繆子探測器,確保微量伽馬射線的鑒別能力。為此,我們采用最便宜的水為探測介質,反復優化繆子探測器的設計,多次進行各種規模的試驗,盡量提高探測器的靈敏度,以最小的代價,實現最大的探測面積。

最終,我們設計并建設了國際上最大的繆子探測器陣列,達到40,000 平方米,占整個 1 平方千米探測陣列(KM2A)的 4%。于 2019 年底,建成了整個陣列的 1/2,并迅速投入科學觀測運行,僅用了11個月就探測到并證認了來自蟹狀星云的約1 PeV的伽馬光子和來自天鵝座的1.4 PeV 的超高能伽馬光子。終于實現了探測PeV伽馬射線的夢想!

圖十,LHASSO首次確認來自天鵝座區域的PeV 伽馬光子

天道酬勤,功夫不負有心人,KM2A強大的伽馬射線探測靈敏度不僅圓了我們探測 PeV 伽馬射線的夢,還帶來了巨大的驚喜:銀河系內幾乎所有已知的伽馬射線源,只要其流強足以被 KM2A 探測到,都具有強勁的 100 TeV 以上伽馬射線的輻射,展現了一個全新的宇宙,這不僅對近30年來VHE伽馬天文學研究中一個流行的理論,即100 TeV以上存在能譜的“截斷”,標志著銀河系內粒子加速能力的極限,提出了巨大的挑戰,同時也打開了 100 TeV 以上這個電磁波段的窗口,按照現有的宇宙學模型和電磁理論,也是最后的一個波段,開啟了稱之為“超高能”伽馬天文(Ultra-High-Energy,UHE,gamma ray astronomy)的研究。

幾代人的夢想,前赴后繼的科學精神

撥云見日,我們看到的是廣闊的研究空間:這些廣泛存在的伽馬射線源意味著產生光子的“父輩粒子”至少具有 1 PeV 的能量,也就是說,銀河系內存在大量PeV 粒子加速器(PeVatron),雖然我們還尚未搞清楚它們如何加速粒子到如此之高的能量,但已經知道它們在哪里,未來更加深入、細致的觀測和理論研究,將把我們引到超高能宇宙線起源這個“終極”目標跟前,揭開它的神秘面紗,誰知道在追逐這個更大的夢想的征程中,又會有怎樣的驚喜在等待著我們?有一點是肯定的:未來的十幾年是LHAASO的輝煌時刻,有太多的發現等待我們去完成。

圖十一,湯田利典教授(1939~2016)

興奮之余,靜思過往,筆者不由感慨:幾代人的追求、逐夢,恍如昨日之故事,昔日的智者已經仙去,但他們的音容依舊歷歷在目。1992年筆者還是研究生,到東京大學宇宙線研究所短期訪問,與湯田先生朝夕相處,請教科學問題,學習簇射相關的知識,討論強相互作用的模型與理論,他知識淵博,酷愛音樂,尤其是貝多芬,后來對勃拉姆斯情有獨鐘,還告訴我這是年齡長了的原因!

圖十二,諾貝爾獎獲得者、芝加哥大學教授James W. Cronin(1931~2016)

2002 年,因Cronin 教授來猶他大學授課一學期,幾乎每個工作日筆者都有幸與他一起午餐,那是大家交流、探討宇宙線相關問題的最佳時刻。筆者對他做科學研究的嚴謹、執著深表敬意。雖年事已高,還親自動手試圖解決 Pierre Auger Observatory(PAO)實驗的水切倫科夫探測器信號中繆子成分的提取問題,午餐期間談論最多的就是具體的科學問題,PAO的探測器、簇射的重建、各種探測手段的配合與協調,等等。當然,印象最為深刻的,則是他對宏大科學目標不懈的追求,對核心科學問題的敏感與關注。他在早年因發現 CP 破壞現象而獲得諾貝爾獎之后,就轉向宇宙線物理研究,接著很快就盯上了探測PeV 伽馬射線這樣的重大科學問題。在 1996 年 CASA-MIA 停止觀測之后,他又發起了PAO 計劃,率領 15 個國家的科學家,云集阿根廷們多薩的小鎮馬拉圭,建設了 3000 平方千米的 PAO探測陣列,再一次瞄準極高能量的前沿問題,即前文所述的 70,000 PeV 以上帶電宇宙線粒子的探測。

高能同步輻射光源項目注入器建筑取得階段性進展