提到“核技術”,你可能會想到“核武器”、“核電站”這些“高大上”的應用場景。其實,核技術還有“接地氣”的一面,造福民生多年——輻照滅菌,利用高能電子加速器輕松滅“菌”。

中物煒業加速器就有這么一家“硬核”企業——寧波雷大加速器加速器有限公司(以下簡稱“雷大加速器”),是浙江博太粒子加速器有限公司的全資子公司,主要從事食品、醫療器械、寵物用品、化妝品、藥品等的輻照滅菌加工服務。

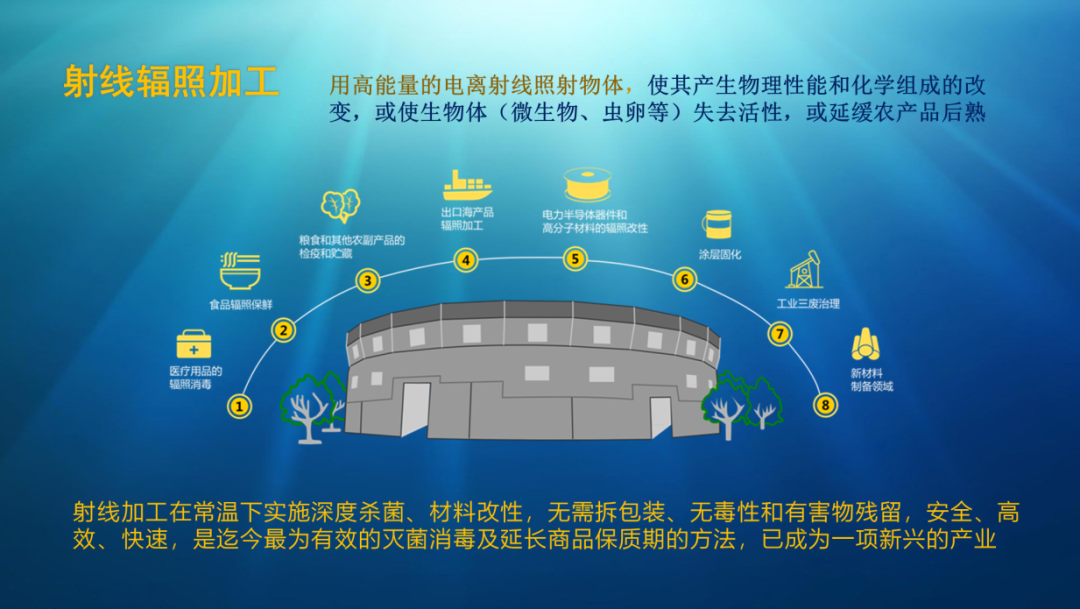

輻照高能電子加速器的技術原理是用高能量的電離射線(如電子束β射線、鈷60γ射線)照射物體,使內部產生分子結構上的變化,或使生物體失去活性,達到材料改性和滅菌消毒的效果。

以泡椒鳳爪為例,輻照技術處理過保質期可在9個月甚至更長,而普通的鳳爪,如果不添加防腐劑,只能存放2~3天。輻照技術滅菌是用高能射線能破壞微生物細胞核內的DNA,生成的活性粒子也會對細菌造成殺傷,所以輻射法可以有效地對這類食品進行滅菌處理,延長它們的保存期。

這個技術可以追溯到第二次世界大戰。二戰后,放射性同位素和電子加速器研制成功,為輻射技術提供了簡單廉價的輻射源,促進了射線處理食品研究的發展。利用放射性元素的輻射作用進行殺菌消毒的食品被稱為“輻照食品”,美國、蘇聯、日本和歐洲各國對“輻照食品”開展了大規模研究。

1958年,蘇聯批準用鈷-60照射抑制馬鈴薯發芽,并在世界上首次批準經輻照處理的倉儲谷物供人食用。1970年,由聯合國糧農組織、國際原子能機構主持,世界衛生組織參與,24個國家共同制定了國際食品輻照計劃,對食品輻照的有效性和安全性進行研究,經過大量的實驗研究,認為輻照處理實質是一種物理過程,與熱加工和冷藏類似,并于1976年第一次無條件地批準了雞肉、番木瓜、馬鈴薯、草莓和小麥五種“輻照食品”,之后又相繼批準了輻照稻米、魚、洋蔥、香料、鮮豬肉等“輻照食品”。

我國從上世紀50年代末開始進行食品輻照加工研究。根據資料,2005年我國已批準的“輻照食品”已包含7大類56個品種,“輻照食品”產量達到14.5萬噸,占世界輻照食品總量的36%,產值達35億元。

輻照并不等于輻射

很多人談“輻”色變,輻照技術進行殺菌的方法依靠的是輻照,而不是輻射。輻照后本身不會導致輻射有殘留。FAO、IAEA和WHO聯合專家委員會得出結論,任何產品輻照總平均劑量達10kGy水平時,不具有毒理學上的危害性,這樣處理的產品毋需進行毒理學檢查。用10kGy劑量輻照過的食品,不會引起特殊的營養或微生物問題。

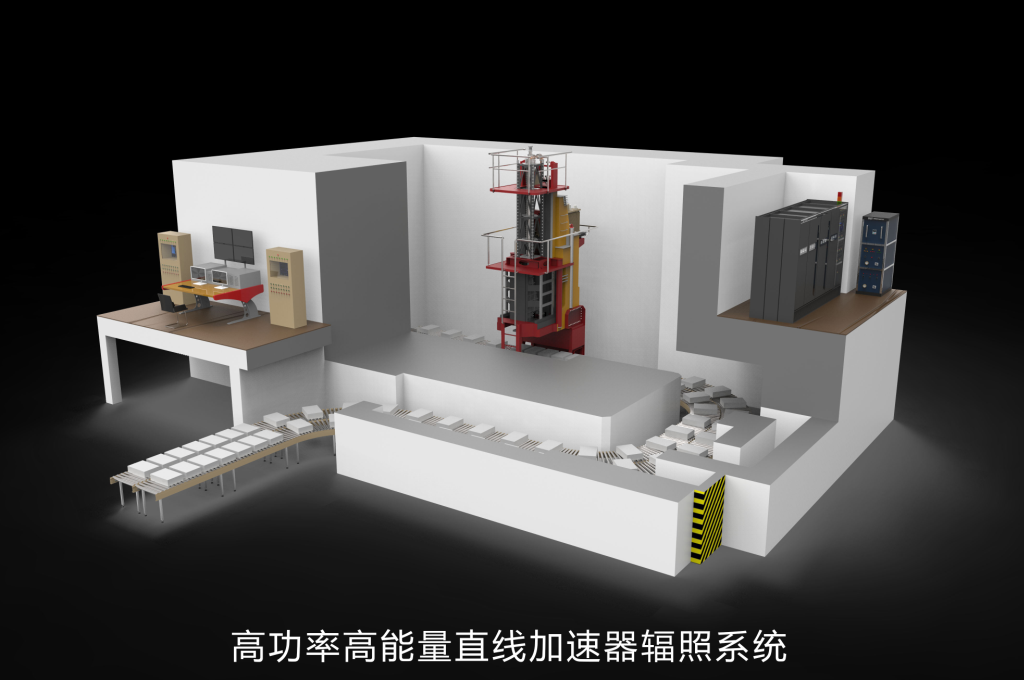

然而很多人很納悶,為什么都沒怎么聽說“輻照滅菌”。過去的電子加速器應用大都以科研試制的形式出現,電路和結構復雜、故障率高、維護困難,使得高能電子加速器工業應用進展緩慢,技術上的問題一直是該領域難以攻克的難關。雷大加速器母公司創始人及其團隊于2011年歸國創業,以國外先進的加速器技術理念為指導,成功研發工業輻照高能電子加速器成套設備,改變了這一現狀。

它以工業化設備為設計理念,針對加速器工業應用的實際情況創新設計,采用新技術、新材料和高可靠器件,大幅度降低故障概率;采用模塊化結構,將整個系統按功能分為若干個模塊化組件,使其具備通用性和互換性特點,并在結構上保證各模塊系統精度及耐運輸震動。

此外,工業輻照高能電子加速器還采用智能化控制系統,將設備的各個部分的工作狀態全部納入智能化控制之中。通過應用FPGA、嵌入式系統等將各部件工作狀態和控制指令通過通信接口由計算機統一管理和遠程監控,真正達到智能化掌控的程度。

“就像被光線照射過一樣,根據物資的密度、材質、原菌落水平計算出相應的通過速度,一般在10-30秒左右就能完成。”據悉,目前雷大加速器每天至少完成4個集裝箱柜物品的殺菌工作。

特殊時期,為醫用防護服生產“搶”出時間

新冠肺炎疫情發生以來,醫用口罩、防護服緊缺是抗疫路上的一只“攔路虎”。不僅產能瓶頸,還有一個關鍵環節正是醫用口罩、防護服都必須經過滅菌處理——傳統使用的氣體法消毒,消毒之后的防疫物資上會殘留消毒用的環氧乙烷,需靜置7-14天讓有毒氣體揮發掉,才能讓這些防疫物資為人使用。而通過雷大輻照電子加速器可將滅菌周期從原來的7-14天壓縮至24小時之內。

“經過我們滅菌消毒處理的口罩基本可以實現無菌,醫院用的防護服如果有輕度污漬,清潔之后也可以進行滅菌處理。”據悉,疫情期間,雷大加速器消毒滅菌對政府部門、公益團體的服務是免費的,有需要的衛生防疫器材生產廠家,也以低于市場價的價格提供服務。