結構粒子束(如結構光束、電子束等)已在顯微成像、光學操控、計量學、信息存儲等領域展現出重要價值。近年來,非相對論體系中的結構自旋極化粒子更是在自旋電子學和量子材料研究中引起廣泛關注。相對論結構自旋極化粒子束雖然在高能自旋分辨實驗、拓撲自旋態寫入與擦除、以及高亮度結構γ光的產生等前沿方向具有潛在應用價值,但是目前相對論結構自旋極化輕子束的產生一直是研究空白,傳統的自旋操控裝置(如自旋旋轉器、韋恩濾波器、西伯利亞蛇等)往往只能在縱向和橫向極化之間切換,缺乏對空間自旋結構的靈活調控,而超強超短激光雖然為自旋調控提供了全新可能,但其超強橫向場極易導致束流品質下降。

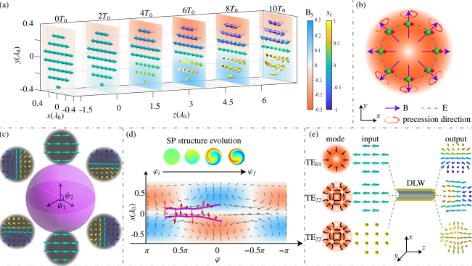

近期,西安交通大學物理學院栗建興教授團隊提出并發展了一種在太赫茲波導管中通過極化-模式匹配產生結構極化輕子束的方案。研究表明,當太赫茲電磁模式與輕子束自旋極化態實現空間匹配時,可以在保持束流品質的同時,實現對自旋結構的精確操控。例如,在TE01模作用下,根據輕子束的極化-模式匹配的不同,可以產生“蜘蛛狀”“螺旋型”、角向和徑向極化等多樣化的自旋結構。

該研究的核心創新在于將波導中特定電磁模式與輕子束自旋極化狀態精確匹配。該方案克服了傳統自旋控制技術只能在縱向和橫向極化間切換的局限,實現了在皮秒尺度的自旋操控,還可以有效抑制束流發散和能散,保持束流品質。該方案基于現有太赫茲技術條件,參數可行性高,且適用于電子、繆子、陶子等多種輕子束。團隊通過理論模擬與參數優化,系統分析了波導模式、相速度匹配、自旋-磁場夾角等關鍵因素對自旋結構的影響,還討論了通過脈沖整形、波導結構設計和輕子束匹配等途徑進一步優化的可能性,為實驗的實現提供了理論依據。