在很多宏大的宇宙探索科研項(xiàng)目中,核鐘可以幫助科學(xué)家探索一些宇宙中最深層的奧秘,例如暗物質(zhì)的性質(zhì),以及一些難以捉摸的、塑造宇宙的基本力量。

原子鐘到核鐘,電子振蕩到中子振蕩

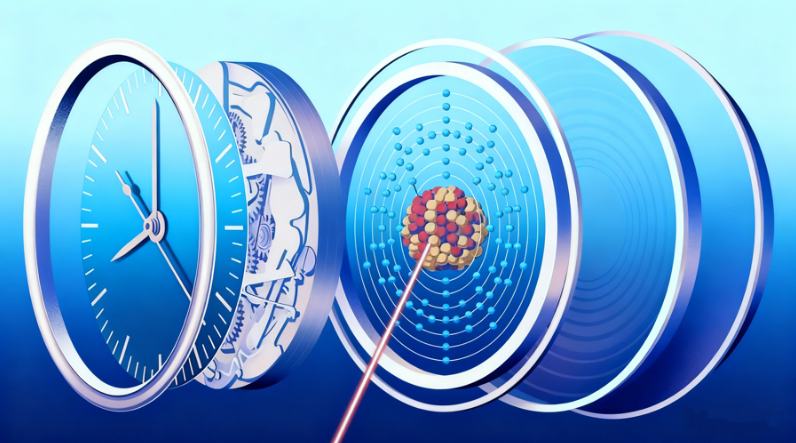

原子鐘的計(jì)時(shí)原理,其實(shí)是利用電子在原子核周圍一對軌道之間極為穩(wěn)定的振蕩頻率。電子在軌道之間的躍遷,可以通過激光照射來激發(fā)——激光的頻率恰好與振蕩的頻率相匹配,這種狀態(tài)被稱為“共振”——每秒光振蕩的次數(shù),決定了時(shí)鐘的節(jié)奏。

就原子鐘而言,每秒的振蕩次數(shù)極其穩(wěn)定,因此可將其用作非常精確的計(jì)時(shí)器。目前最好的原子鐘使用的是鐿或鍶原子。超乎尋常的準(zhǔn)確度使全球定位系統(tǒng)(GPS)成為可能,使金融系統(tǒng)保持正常運(yùn)轉(zhuǎn),并使我們能夠測試基本物理定律的極限,例如愛因斯坦廣義相對論所預(yù)測的時(shí)間膨脹。

但原子鐘也有局限性。電子位于原子的外層,因此容易受到電場和磁場的干擾,導(dǎo)致共振發(fā)生偏移。比利時(shí)天主教魯汶大學(xué)的物理學(xué)家桑德羅·克萊默解釋,這類時(shí)鐘之所以有局限性,是因?yàn)?ldquo;在實(shí)驗(yàn)室里,你必須控制所有的環(huán)境參數(shù),包括將磁場、電場的干擾降到最低,所以我們總要與這些干擾因素對抗”。

1996年,莫斯科國立大學(xué)物理學(xué)家尤金·特卡利亞發(fā)現(xiàn)一個(gè)更好的解決方法:與其使用原子邊緣的電子,不如使用在原子內(nèi)部兩個(gè)能級(jí)之間移動(dòng)的中子作為時(shí)鐘的基礎(chǔ)。

這種核鐘比原子鐘更勝一籌:電子的軌道會(huì)受到雜散電場和磁場的影響,而中子則不受這些影響。中子只受到強(qiáng)核力的影響,而強(qiáng)核力的相互作用距離極短,還不到原子的寬度。因此,核鐘測量時(shí)間的精度可比原子鐘高出幾個(gè)數(shù)量級(jí)。

對于大多數(shù)原子核來說,驅(qū)動(dòng)這種共振所需要的激光功率,強(qiáng)大到超出人類對激光裝置的設(shè)想。但放射性元素釷-229是個(gè)例外。美國加州大學(xué)洛杉磯分校的物理學(xué)家埃里克·哈德森說,與現(xiàn)在通常使用的原子鐘相比,釷-229所需的能量仍然很高,“但已經(jīng)低到能用人們可以設(shè)想的激光來驅(qū)動(dòng)了”。

與中子共振,尋找振蕩能量范圍

于是,物理學(xué)家開始努力探索中子振蕩。最初也是最大的障礙是,沒有人知道所需的能量到底是多少。只有精確掌握這個(gè)數(shù)值,才能調(diào)整激光器以產(chǎn)生共振。這個(gè)數(shù)值無法通過計(jì)算得出,只能通過細(xì)致的實(shí)驗(yàn)來測定。

中子振蕩難以產(chǎn)生的原因在于強(qiáng)核力。顧名思義,強(qiáng)核力是最強(qiáng)大的基本力,但只能在最短的距離內(nèi)產(chǎn)生。這種力將基本粒子夸克束縛在一個(gè)“泡泡”中,從而產(chǎn)生質(zhì)子和中子。但只要稍稍離開這個(gè)泡泡,強(qiáng)核力就會(huì)消失得無影無蹤。

時(shí)至今日,由于上述原理,要對整個(gè)原子核中的強(qiáng)核力進(jìn)行實(shí)際計(jì)算,仍然非常困難。克萊默說,在粒子物理學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)模型中,有一個(gè)相當(dāng)不錯(cuò)的強(qiáng)相互作用模型。然而,要描述整個(gè)原子核,還要考慮太多其他的潛在相互作用。

通常,在這種情況下,物理學(xué)家會(huì)依賴近似值。然而,即使進(jìn)行了簡化,人類最大的超級(jí)計(jì)算機(jī)也沒有足夠的能力來計(jì)算釷-229等重原子的物理結(jié)構(gòu)。這意味著,與原子核內(nèi)部運(yùn)作有關(guān)的數(shù)值,必須通過試錯(cuò)來尋找。

由于可能性太多,找到正解無異于大海撈針。從2009年開始的幾年里,美國加州勞倫斯·利弗莫爾國家實(shí)驗(yàn)室的布雷特·貝克等物理學(xué)家將釷-229的躍遷能量范圍不斷縮小。然后,哈德森提出了一種新方法——不再像其他人那樣,針對單個(gè)釷-229原子來測量躍遷,而是通過將數(shù)十億個(gè)原子嵌入晶體來增強(qiáng)信號(hào)。這種方法最終可以更精確地測量中子振蕩所需的能量,并使制造核鐘變得可行。

到2023年,在瑞士日內(nèi)瓦附近的歐洲核子研究中心(CERN)工作的物理學(xué)家們進(jìn)一步縮小了能隙的不確定性。在此基礎(chǔ)上,佩克和哈德森的研究小組分別從這個(gè)更窄區(qū)間的上限和下限開始探索。

核鐘“初生”,精密計(jì)量迎來曙光

清除了這個(gè)巨大障礙之后,制作可實(shí)用核鐘的唯一剩余步驟就是,增強(qiáng)來自釷-229原子核的共振信號(hào),目前這個(gè)信號(hào)仍然太弱。

要獲得可用于時(shí)鐘的信號(hào),就需要將激光更精確地調(diào)整到正確的能量上。2024年6月,中國科學(xué)院外籍院士、美國科羅拉多州博爾德市實(shí)驗(yàn)天體物理聯(lián)合研究所的葉軍透露,他的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)制造出了這樣的一種激光器。

在這篇登上《自然》雜志封面的論文中,葉軍團(tuán)隊(duì)將他們的裝置等同于核鐘,但并非所有人都同意這一說法。佩克認(rèn)為,葉軍團(tuán)隊(duì)確實(shí)取得了驚人的進(jìn)展,但這并不完全符合時(shí)鐘的定義,“時(shí)鐘是一種顯示時(shí)間的裝置,應(yīng)該能夠以控制良好的頻率運(yùn)行,并且能夠在一段足夠長的時(shí)間內(nèi)持續(xù)運(yùn)行”。

然而,葉軍團(tuán)隊(duì)研發(fā)的裝置只運(yùn)行了有限的幾個(gè)周期,顯然還不夠穩(wěn)定到滿足這一定義。不過,它已經(jīng)能夠證明,核鐘是探測基礎(chǔ)物理學(xué)問題的有用工具。在葉軍看來,“核物理精密計(jì)量迎來了曙光”。

在使用該裝置進(jìn)行的首次實(shí)驗(yàn)中,葉軍團(tuán)隊(duì)將其與鍶原子鐘一起,測量釷-229原子內(nèi)部的核電四極矩。這是衡量原子核內(nèi)部電荷對稱程度的一種方法,原子核自然條件下就像一個(gè)拉伸的球體。研究團(tuán)隊(duì)希望了解的是,當(dāng)原子核躍遷到能量稍高的狀態(tài)時(shí),四極矩是否會(huì)發(fā)生輕微變化。佩克實(shí)驗(yàn)室在2018年進(jìn)行了一次類似的實(shí)驗(yàn),沒有檢測到這種變化。但葉軍實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)了1.8%的微小變化。這次測量結(jié)果還表明,與原子核形狀有關(guān)的釷-229核體積也一定在發(fā)生變化。他們發(fā)現(xiàn),微小的形狀偏移可以用來確定核躍遷頻率對精細(xì)結(jié)構(gòu)常數(shù)的敏感性。

“從來沒有人能在實(shí)驗(yàn)中觀察到這一點(diǎn)。這真是向前邁出了非常大的一步。”克萊默表示。

探測暗物質(zhì),在研核鐘或有奇效

葉軍團(tuán)隊(duì)的研究與物理學(xué)上一個(gè)重要問題有關(guān),即宇宙的基本物理常數(shù)是否真的一成不變。

基本物理常數(shù)是一個(gè)觀測到的數(shù)值,比如各種力的強(qiáng)度,它們定義了宇宙的運(yùn)行方式。任何一個(gè)基本常數(shù)的微小變化,都會(huì)影響從亞原子到宏觀宇宙的一切物理學(xué)。“想想大自然有多少東西是恒定不變的?萬物在某種程度上都是動(dòng)態(tài)的。”哈德森說。

要回答這個(gè)問題,核鐘是最佳選項(xiàng)。研究人員可以研制一臺(tái)核鐘和一臺(tái)原子鐘,前者主要受強(qiáng)核力支配,后者受電磁力支配。研究人員可以從中找到它們計(jì)時(shí)方式的微妙變化——任何差異都可以追溯到極小的自然常數(shù)變化。

其他人則希望用這些時(shí)鐘來回答更多問題。比如暗物質(zhì)問題。這是一種神秘的物質(zhì),被認(rèn)為占宇宙中所有物質(zhì)的80%以上。核鐘極有可能在追蹤暗物質(zhì)方面有奇效——目前正在開發(fā)的核鐘可能會(huì)對超輕暗物質(zhì)非常敏感。

物理學(xué)家已知的是,暗物質(zhì)只與其他物質(zhì)發(fā)生引力作用,因此很難探測到。但一些模型預(yù)測,超輕暗物質(zhì)可以通過強(qiáng)核力來擾亂核鐘。如果物理學(xué)家能夠探測到這種現(xiàn)象,就能為超輕暗物質(zhì)的存在提供證據(jù)。

全球僅40克,預(yù)計(jì)運(yùn)行2億臺(tái)核鐘

在科技領(lǐng)域,核鐘還有很多其他應(yīng)用。原子鐘中的電子會(huì)相互排斥,而核鐘中的中子則不同,當(dāng)原子緊密地排在一起時(shí),中子的狀態(tài)不會(huì)受到影響。這意味著基于釷-229原子的核鐘可能比原子鐘穩(wěn)定得多。

這使得核鐘將成為下一代GPS衛(wèi)星內(nèi)置時(shí)鐘的理想候選者,因?yàn)閷ξ恢眠M(jìn)行極為精確的測量,就需要核鐘的這些特性。而且,哈德森還指出,核鐘是便攜式的,且可以在任何溫度下運(yùn)行,“在GPS衛(wèi)星上,原子鐘遠(yuǎn)沒有核鐘好”。

核鐘還可以用來重新定義時(shí)間。目前,自1967年以來,時(shí)間單位是根據(jù)銫原子的電子振蕩速度來確定的。也許,將來可以根據(jù)中子振蕩來定義秒。哈德森認(rèn)為,盡管標(biāo)準(zhǔn)的改變需要很長時(shí)間,但他相信基于釷的時(shí)鐘最終會(huì)成為標(biāo)準(zhǔn)。

美中不足的是,釷-229極其稀缺。由于它本身存在放射性衰變,迄今沒有可靠的方法在自然界中找到釷-229。科學(xué)界現(xiàn)有的釷-229庫存,其實(shí)是上世紀(jì)90年代核武器計(jì)劃結(jié)束后留下的副產(chǎn)品,目前地球上只有40克高質(zhì)量的釷-229。克萊默表示,歐洲核子研究中心可以生產(chǎn)出更多的釷-229,但也不是理想的量產(chǎn)場所。

但克萊默也表示,研究人員所需的釷-229量相當(dāng)?shù)汀W罱淮螌?shí)驗(yàn)只需要0.17微克。換句話說,如今所有的釷-229或許能運(yùn)行大約2億臺(tái)核鐘——這個(gè)數(shù)量足夠研究人員開工了。