技術人員布設核電外圍監督性監測數據無線傳輸系統

20世紀80年代的秦山,當浙江省輻射環境監測站的技術人員背著設備踏上秦山山頂時,腳下的羊腸小道是他們唯一的路,手中的“金屬配件”是全部的家當。他們或許沒想到,自己正在書寫的,是中國核電監督性監測史上的第一頁。

調查人員在海鹽采集湖水水樣

在秦山核電1號機組澆筑第一罐混凝土的同時,浙江省輻射環境監測站老一輩專業技術人員用腳步丈量秦山核電周邊的每一寸土地,在野外布設監測點位。無論是炎炎烈日下浸透衣衫的汗水,還是凜冽寒風中凍僵的雙手,都未曾動搖他們對數據準確性的執著追求。在簡陋的實驗室里,老一輩技術人員憑借著豐富的經驗和精湛的技藝,調試設備、分析樣品,反復校準每一組數據,為秦山核電外圍監督性監測系統搭建起堅實的數據框架。那些如今陳列在展柜里的老式測量儀器,外殼的每一道劃痕,都是攻堅克難的勛章。

技術人員在實驗室內分析樣品

如今,保護性修繕讓時光在這里停駐。泛黃的原始數據記錄本上,還能辨認出當年監測人員寫下的一組組數據;銹跡斑斑的樣品盒里,仿佛還盛著 1990年的海水樣本。圖文展板上的時間軸,一步步延伸出中國核電監督性監測從啟航筑基到突破升級的軌跡。

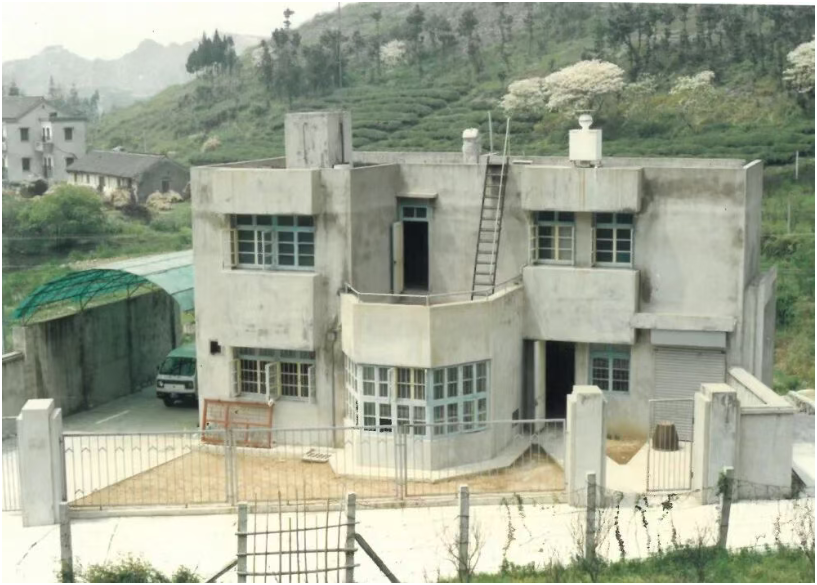

秦山一代站舊貌

秦山依舊,東海長流。這座灰色的建筑,終將成為新的起點——讓每一份監測數據都經得起歷史檢驗,讓每一次技術突破都守護著萬家燈火。這,便是秦山一代站留給未來輻射環境監測事業的答案。