當(dāng)今,許多國家都在規(guī)劃放射性廢物的安全處置,真實(shí)的地下實(shí)驗(yàn)與強(qiáng)大計(jì)算工具結(jié)合,有助于了解放射性核素在巖石中的遷移方式。

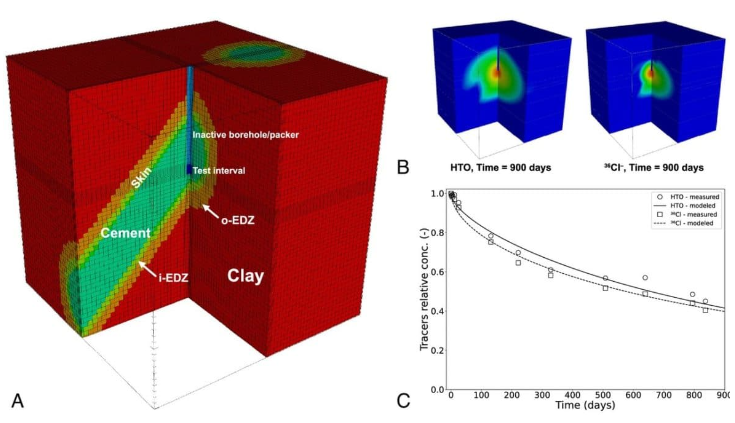

建模中使用的計(jì)算域和材料分布;中性和帶電混合物的 3D 輪廓圖;井中觀察到的和模擬的濃度的比較 / Dauren Sarsenbayev 等人。

美國科學(xué)家開展了一項(xiàng)模擬實(shí)驗(yàn),模擬了瑞士蒙特泰瑞托里試驗(yàn)場(chǎng)的實(shí)驗(yàn)。1996年,該試驗(yàn)場(chǎng)成立研究中心,研究巖石特性及永久處置放射性廢物的可能方法。奧帕利努斯粘土層是首批被選為放射性廢物深層地質(zhì)處置庫的優(yōu)先選址之一,它形成于1.8億年前的侏羅紀(jì)時(shí)期,沉積物最深達(dá)900米,層厚達(dá)100米。粘土作為良好絕緣材料,能有效阻止地下水滲透、膨脹并封堵裂縫和孔隙,是穩(wěn)定埋藏放射性廢物的理想選擇。

由于處置庫除使用天然材料外,還使用混凝土等人工材料,當(dāng)前實(shí)驗(yàn)可對(duì)數(shù)十組粘土和水泥相互作用的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際處理。此前,模擬放射性核素與水泥 - 粘土屏障相互作用的工具未考慮帶負(fù)電荷粘土礦物的靜電效應(yīng),發(fā)表在《美國國家科學(xué)院院刊》上的一篇文章作者對(duì)此展開研究。

科學(xué)家在三維空間中模擬這一過程,基于著名的CrunchFlow軟件開發(fā)了CrunchODiTi程序,借助該程序分析了放射性核素進(jìn)入粘土 - 水泥混合物后近三年的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。他們將帶正電和負(fù)電的離子分別添加到位于地層水泥附近的井中。

實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),最初450天水泥保持各向同性,此后粘土性質(zhì)開始變化,礦物負(fù)電荷開始影響帶電溶解物質(zhì)的遷移。研究人員將實(shí)驗(yàn)結(jié)果與軟件建模數(shù)據(jù)比較,發(fā)現(xiàn)二者一致。

考慮到不同物質(zhì)的不同反應(yīng)性和遷移特性,研究靜電對(duì)富含粘土的巖石中放射性核素(特別是陰離子)遷移的影響,可預(yù)測(cè)地球內(nèi)部埋藏廢物的濃度。