近日,反物質研究領域傳來新進展,大型強子對撞機(LHC)相關實驗取得重要成果,在高能粒子碰撞中發現了已知最重原子反核的證據,進一步深化了人類對反物質的認識。

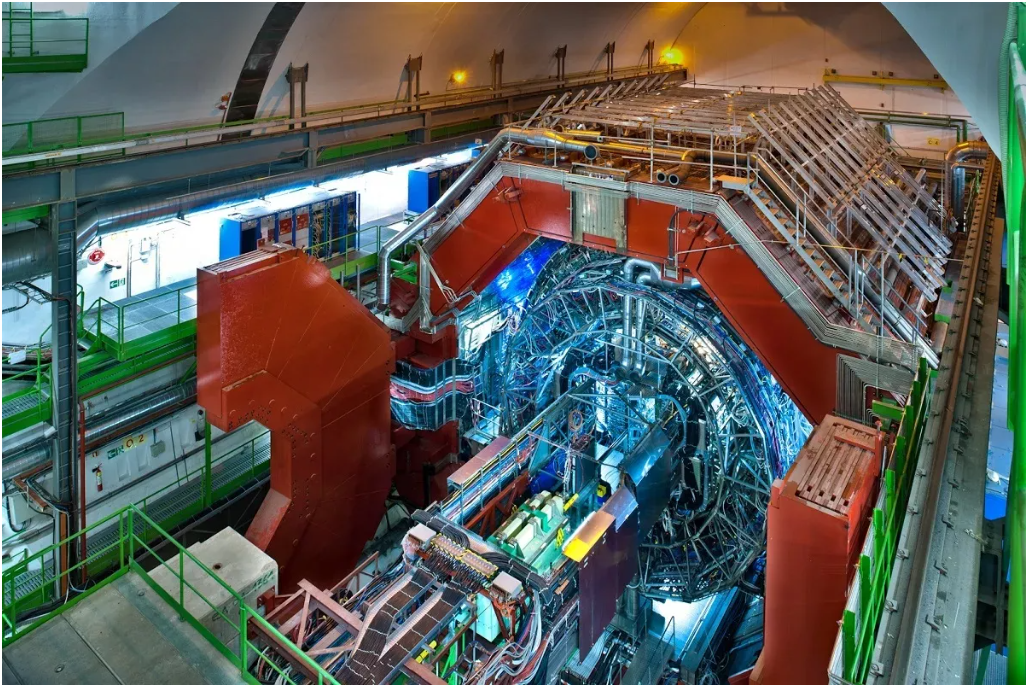

2024年,紐約布魯克海文國家實驗室相對論重離子對撞機STAR合作組的研究人員曾報告,他們短暫地創造了迄今為止最重的反物質核——反超氫-4,一度在此類研究記錄上領先。然而,歐洲核子研究中心(CERN)憑借在大型強子對撞機(LHC)中的實驗,將紀錄再次刷新,成功制造出更重的反物質核——反超氦-4。目前,有關該實驗的論文已準備就緒,即將在《物理評論快報》上發表。

在此之前,美國STAR探測器在反物質研究記錄方面占據優勢。法蘭克福高等研究院的霍斯特·斯托克(Horst Stöcker)表示:“每次LHC團隊開始尋找新成果時,STAR團隊往往領先一步。但此次情況有所不同,STAR團隊首次,也是有史以來第一次,發現了歐洲核子研究中心(CERN)已發現而他們尚未觸及的反物質成果。”

法蘭克福歌德大學的本杰明·多尼格斯(Benjamin Dönigus)團隊利用機器學習技術,對2018年LHC的ALICE探測器實驗數據展開分析,以3.5西格瑪的置信度識別出反超氦-4。盡管這一結果尚未達到五西格瑪的“黃金標準”,但已足以表明該發現極有可能是真實存在的,而非統計誤差所致。

反超氦-4由反質子、反中子和超子(含有一個或多個“奇異”夸克的奇異粒子)混合組成。這類“異常”現象不僅發現難度大,而且難以復現。科學家們對超子在自然界中的行為仍知之甚少,目前認為它們可能存在于中子星內部等極端環境中。此外,關于這些粒子及其反版本之間的相互作用機制,也仍是待解之謎。

“迄今為止,人類僅發現了兩個反物質超核,且均在近15年內問世。如今,ALICE探測器提供了第三個反物質超核存在的證據。”俄亥俄州肯特大學教授徐章步評價道。

斯托克進一步指出,反超氦-4的發現意義重大,其形成的對撞機內部條件能夠瞬間模擬宇宙大爆炸后百萬分之一秒的狀態。當時宇宙處于無質量粒子的“熱湯”狀態,識別其中產生的粒子和反粒子,將有助于人類理解宇宙的起源以及物質與反物質為何存在嚴重不平衡的現象。

多尼格斯總結稱,科學家們期望未來能夠探測到更重的反物質粒子,以及近期在其他對撞機上發現的奇異粒子的反版本,持續推動反物質研究向縱深發展。