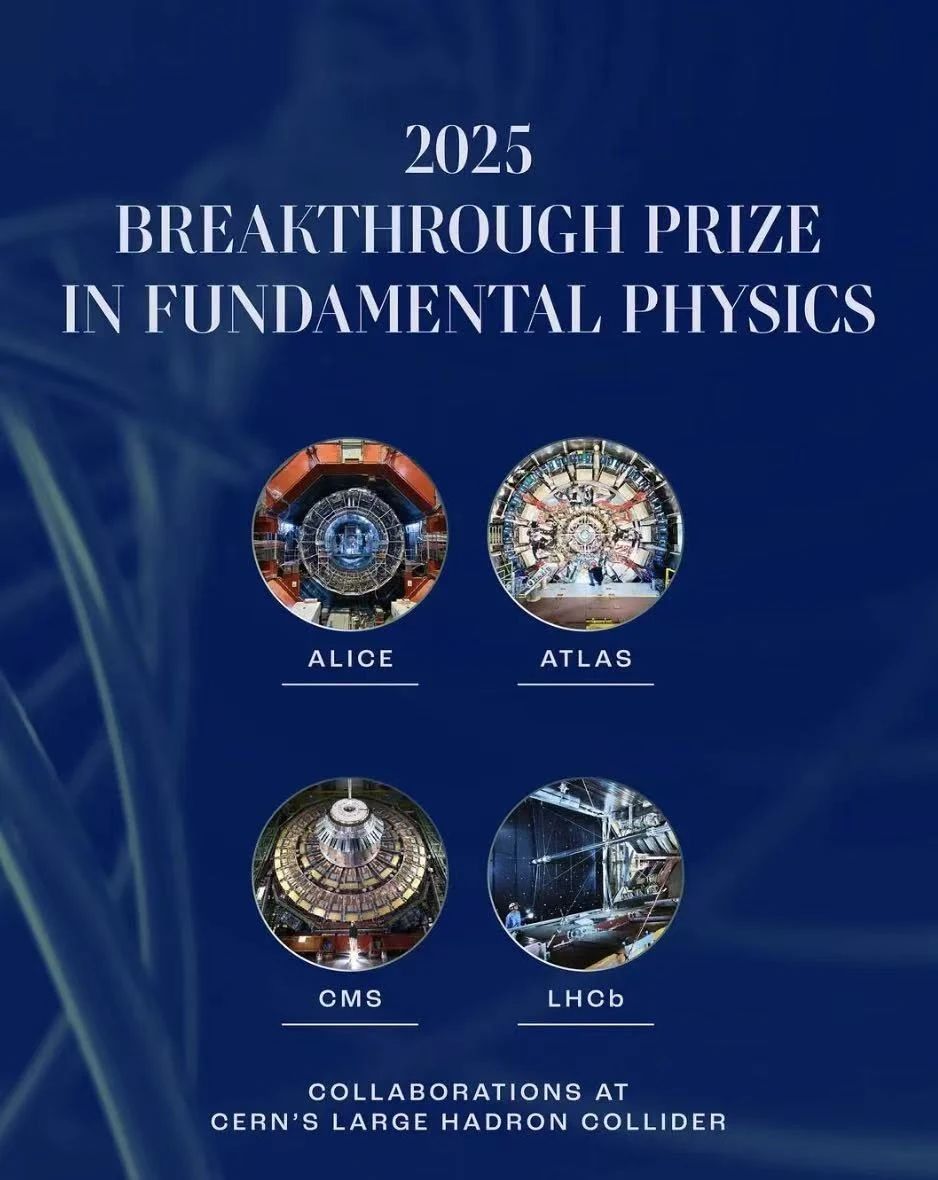

ATLAS和CMS合作組于2012年7月同時宣布發現希格斯玻色子,并持續深入研究其物理特性。ALICE實驗專注于研究夸克-膠子等離子體,即一種宇宙大爆炸后最初幾微秒內存在的極端高溫高密物質形態。LHCb實驗則致力于探索物質與反物質的細微差異、基本對稱性破缺現象,以及由重輕夸克組成的復合粒子(強子)的復雜能譜。通過這些極其精密的實驗測量,LHC的四大實驗將基礎物理學研究推向了前所未有的新高度。

對于此次獲得基礎物理學突破獎,CERN總干事Fabiola Gianotti表示:“我為大型強子對撞機合作取得的非凡成就并獲得了這一殊榮感到自豪。這是對來自世界各地的數千人的集體努力、奉獻、能力和辛勤工作的美好認可,他們每天都在為推動人類知識的邊界做出貢獻。”在與實驗管理團隊協商后,突破獎基金會將把300萬美元的獎金捐贈給CERN & Society基金會。這筆獎金將用于資助實驗團隊成員機構中的博士生在CERN進行研究,讓他們在科學前沿工作中積累經驗,并將新專業知識帶回自己的國家和地區。

1998年國家自然科學基金委與歐洲核子研究中心簽訂了LHC實驗合作協議以來,在國家自然科學基金委、科技部、中國科學院和教育部等部門聯合支持下,包括中國科學院高能物理研究所在內的中國科學家團隊先后加入了CMS、ATLAS、ALICE和LHCb四個實驗,在探測器研制建造和升級、探測器運行維護和物理分析研究中均做出了重要貢獻。近十多年來,在國家各類人才項目的支持下,國內相關科研機構引進和培養了一大批骨干人才,在各個合作組中的貢獻和顯示度日益增強。目前,國內科研機構署名作者在ATLAS、CMS、ALICE和LHCb實驗合作組中的占比分別約為4%、2%、5%和12%。

在本屆基礎物理學突破獎頒獎詞中提到的各項重大物理成果中,中國科學家團隊均做出了關鍵性的貢獻,共享突破獎的殊榮實至名歸。

中國科學院高能物理研究所與CERN的正式合作可追溯到1982年,從那時起,高能所參加了CERN大型正負電子對撞機(LEP)的L3和ALEPH實驗。90年代之后,高能所陸續加入了LHC四大實驗中的ATLAS、CMS、LHCb三個實驗。目前,高能所參與ATLAS實驗人數為81人,其中署名作者23人,參與CMS實驗人數為45人,其中署名作者17人 ,參與LHCb實驗人數為29人,其中署名作者21人。

高能所ATLAS、CMS和LHCb組依托國家自然科學基金委、科技部、中科院及高能所的支持,過去20多年,在陳和生院士等團隊負責人的領導下,在探測器建造、運行維護及升級、軟件重建和探測器性能研究、網格計算及實驗物理研究中做出了實質貢獻,在希格斯粒子的發現、希格斯性質全面精確的測量、標準模型的精確檢驗、發現新強子態和重子CP破壞的尋找等重要基礎物理科學成果中做出了突出貢獻。此外,高能所成員還擔任了如ATLAS實驗高顆粒度時間探測器項目經理、LHCb實驗上游徑跡探測器項目經理、三個合作組管理顧問委員會成員等高級管理職務。在此次基礎物理學突破獎的獲獎者中,共有百余位高能所成員或曾在高能所工作學習的科研人員共享了這一榮譽。

盡管LHC的實驗已取得累累碩果,但高能所和LHC實驗的四大合作組都在聚焦未來的發展,高亮度LHC升級計劃(HL-LHC)正加速推進。近年來,在王貽芳院士的牽頭下,高能所提前布局,一方面協調ATLAS、CMS和LHCb高能所團隊凝練了長期核心科學目標,另一方面加強了為實現核心科學目標不可或缺的LHC加速器、探測器及計算等關鍵技術方面的研究,并于2021年聯合南京大學及北京大學獲得了國家自然科學基金卓越研究群體項目(原基礎科學中心項目)的支持,團隊已經在這些領域做出顯著貢獻。例如高能所帶領的中國團隊為LHC加速器升級項目成功研制的新型對撞區超導磁體,是確保未來對撞亮度相對LHC原設計指標提升5倍的關鍵一環;主導ATLAS新型高顆粒度高時間分辨探測器項目的研制以及LHCb 上游徑跡探測器升級,在ATLAS 內徑跡探測器,CMS 高顆粒度量能器及RPC后端觸發電子學等項目中承擔關鍵任務。高能所與微電子所聯合成功研制出目前性能最優的LGAD硅傳感器,該產品被CERN選中采購,成為首款應用于大型強子對撞機實驗的國產硅傳感器。高能所建有CMS實驗三個遠程運行中心之一,ATLAS、CMS兩個網格二級站點,近年來又建成了亞洲首個LHCb Tier1網格計算站點。

正負電子希格斯工廠可在LHC基礎上大幅提升人類對希格斯粒子及其背后物理的理解,被歐洲粒子物理戰略規劃等確定為最高優先級的未來大型對撞機項目。2012年希格斯粒子被ATLAS和CMS實驗發現后,在王貽芳院士的帶領下,中國高能物理學界隨即提出環形正負電子對撞機(CEPC)項目,組織國內外科學家進行了大量物理和關鍵技術研究,于2018年完成了概念設計報告, 2023年完成加速器技術設計報告,預計2025年年中完成探測器技術設計報告,為項目開工建設做好技術層面的準備。