近日,一種利用增材制造(通常稱為3D打印)構建塑料閃爍體探測器的新技術,正逐步展現其潛力,有望徹底改變高能物理學的探測器制造方式。這項技術不僅大幅降低了成本,還顯著縮短了構建時間,為粒子物理學研究開辟了新途徑。

研究人員開發的首個原型探測器名為SuperCube,已成功證明其能夠跟蹤宇宙粒子的軌跡,這標志著3D打印技術在粒子物理探測領域的一個里程碑。SuperCube的出色表現,預示著3D打印探測器在未來中微子科學研究中將發揮重要作用。

下一代中微子探測實驗,如T2K合作組織正在進行的實驗,已經升級并開始收集新的中微子數據。其中,SuperFGD是一個高度靈敏的兩噸探測器,由近兩百萬個小立方體組成,每個立方體均由塑料閃爍體(PS)制成。當帶電粒子穿過這種材料時,會激發其發光,從而被探測器捕捉到。雖然中微子本身不帶電荷,但它們與其他粒子相互作用產生的信號,如電子、質子、μ介子等,均可被探測到。

然而,構建如此大規模的探測器面臨著巨大挑戰。傳統的制造方法不僅耗時費力,而且成本高昂。為了解決這些問題,粒子物理和天體物理研究所的Davide Sgalaberna和André Rubbia教授領導的研究團隊,與多家科研機構合作,推出了全3D打印的塑料閃爍體探測器。

這項研究是3D打印探測器(3DET)合作項目的一部分,由Sgalaberna教授領導,技術協調人為Umut Kose博士。他們研發的3D打印技術,能夠更高效、更經濟地生產大型粒子探測器,為未來中微子科學的進步奠定了堅實基礎。

塑料閃爍體探測器能夠跟蹤帶電粒子穿過材料的路徑,測量其能量損失,并具有快速的時間響應。這些特性使得PS探測器自20世紀50年代被提出以來,一直在粒子物理學研究中占據重要地位。然而,傳統的制造方法限制了其在大規模探測器中的應用。

3DET合作團隊通過引入增材制造技術,創新性地解決了這一問題。他們研發了一種名為熔融注射成型(FIM)的制造工藝,將熔融沉積成型(FDM)和注塑成型相結合,實現了閃爍體探測器的快速、高效生產。FIM工藝包括三個步驟:首先使用FDM制造光學反射框架作為模具,然后將閃爍材料注入模具中,最后使用加熱沖頭確保頂面平整。

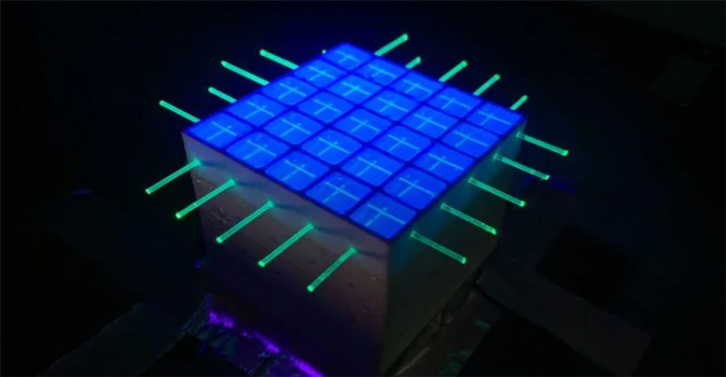

按照這一程序,團隊制造了SuperCube原型探測器,這是一種包含125個光學隔離體素的5×5×5配置探測器。實驗結果表明,SuperCube的性能與傳統制造技術生產的探測器相當,且串擾水平處于可接受范圍內。

該團隊正在繼續測試和優化新原型探測器,旨在進一步提高其性能。同時,他們正在重新設計整個生產系統,目標是制造出一臺能夠自動化生產更大規模探測器的3D打印機。

Sgalaberna教授表示,從具有200萬個體素的顆粒探測器到具有1000萬個體素的探測器,對于像T2K這樣的實驗來說,將是一個巨大的升級。探測器體積越大,能夠捕獲的相互作用事件就越多,這將為粒子物理學研究提供更多寶貴數據。