近日,等離子體物理與聚變工程系碩士生謝小蘋同學(指導教師:丁衛星教授、蘭婷副研究員)等人將反 向傳播神經網絡(BPNN)應用于EAST托卡馬克偏振干涉儀(POINT)系統的密度反演問題,該研究成果以“Neural-network based electron density profile inversion for interferometer on EAST tokamak”為題,發表在期刊《Plasma Physics and Controlled Fusion》上。

摘要:該論文基于反向傳播神經網絡建立了電子密度剖面反演模型BPNN,可直接從POINT系統提供的弦積分密度測量中重建電子密度分布。通過實驗數據驗證了該方法的準確性和可靠性。與傳統的Park矩陣法相比,BPNN模型表現出更快的反演速度和對系統噪聲更強的魯棒性,更加適用于對密度的實時反饋控制。此外,還深入分析了各測量道對反向密度剖面的影響,為未來干涉儀的設計與優化提供了定量方法。

一、背景介紹

電子密度作為托卡馬克裝置運行的關鍵參數,其精確測量與重構對磁約束核聚變研究具有重要價值。目前,激光干涉儀已成為當代核聚變裝置中測量弦積分電子密度的標準診斷技術。依靠傳統的反演方法(如Abel反演或Park矩陣法),可從測量的弦積分密度重構電子密度分布。然而,傳統反演方法存在以下局限性:一是弦積分密度測量中的誤差和噪聲會給重建的密度剖面帶來不確定性;二是面對未來核聚變裝置對于電子密度快速反饋的需求,傳統反演方法往往響應速度不夠快,難以滿足實時控制系統的要求。為了解決這些限制,機器學習技術提供了一種有希望的替代方案,能夠以更高的速度和準確性重建電子密度分布,這在受控核聚變研究中得到了廣泛的應用。

二、內容簡介

2.1 模型可靠性驗證

在這項工作中,針對EAST裝置上的POINT系統,基于反向傳播神經網絡,在模擬數據集上訓練得到了電子密度剖面反演模型BPNN,模型結構如圖1所示。基于實驗數據(#78000 @1.7s、2.3s、3.7s、7.65s),比較了BPNN反演模型與Park矩陣法兩種方法的重構結果,如圖2所示,兩個方法重構的密度剖面走勢基本一致。由兩種方法所重建剖面計算得到的弦積分值與實驗測量值基本吻合,足以驗證該模型的可靠性,結果見原文中Figure 6。在相同計算條件下,BPNN計算速度較Park矩陣法快了近十倍。

圖1. BPNN模型結構。(a)模型輸入:11道弦積分密度;(b)模型輸出:一維密度剖面。

圖2. BPNN與Park矩陣法重建密度剖面的對比。

2.2 模型魯棒性優化

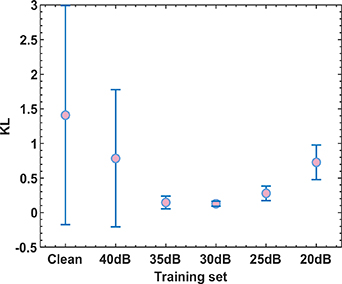

為了提高BPNN反演模型對噪聲的魯棒性,通過加不同強度的高斯白噪聲訓練模型,最終確定訓練時添加信噪比為30dB的噪聲,模型性能是最優的,其結果如圖3所示。

圖3. 每個模型在不同強度測試集上的平均結果,模型性能指標為K-L散度,KL值越小代表模型性能越好。

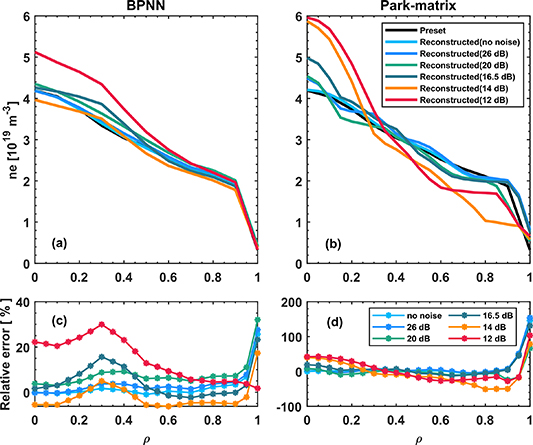

通過預設一個標準樣本,向弦積分密度添加不同比例的噪聲,比較該模型(30dB)與帕克矩陣法對噪聲的魯棒性,圖4所示的結果表明,BPNN反演模型對噪聲具有更強的魯棒性,可以承受弦積分密度中高達14dB的噪聲水平。

圖4. 不同噪聲強度下兩種方法重構的密度剖面:(a)BPNN;(b)Park矩陣法。以及兩種方法所重構密度剖面的相對誤差:(c)BPNN(d)Park矩陣法。

2.3 模型敏感性分析

基于平均影響值方法(MIV)對模型進行了敏感性分析,發現各測量道對不同徑向位置密度的影響是不同的,每一道均有影響最大的位置,結果如圖5所示。

圖5.(a)-(k)通道1-通道11對不同徑向位置密度的影響

該工作得益于多途徑磁約束核聚變研究中心團隊以及合肥物質科學研究院等離子體物理研究所EAST團隊的通力協作;該工作得到了國家自然科學基金(no . 12127809, 12375226)、安徽省重大科技項目(E35AH205B3)以及合肥科學中心協同創新項目(2022HSC-CIP022)的資助和支持。

等離子體物理與聚變工程系簡介:等離子體物理與聚變工程系(校內編號52系)自2020年成立以來,已成為中國首個專注于等離子體物理與聚變工程教學與研究的系級機構。其前身是成立于1974年的等離子體物理教研室。目前,52系具有應用物理和工程物理兩個本科專業,招收物理學(等離子體物理)、核科學技術(核能工程)、能源動力三個專業的研究生。