近日,一項由來自理論物理實驗室的科學家N. N. Bogolyubova及其來自德國、斯洛伐克、捷克共和國、日本和英國科學中心的同事共同參與的研究,在原子核物理學領域取得了重要突破。他們首次在鎳-58核中發現了環形偶極激發的候選者,相關研究成果已發表在《物理評論快報》上。

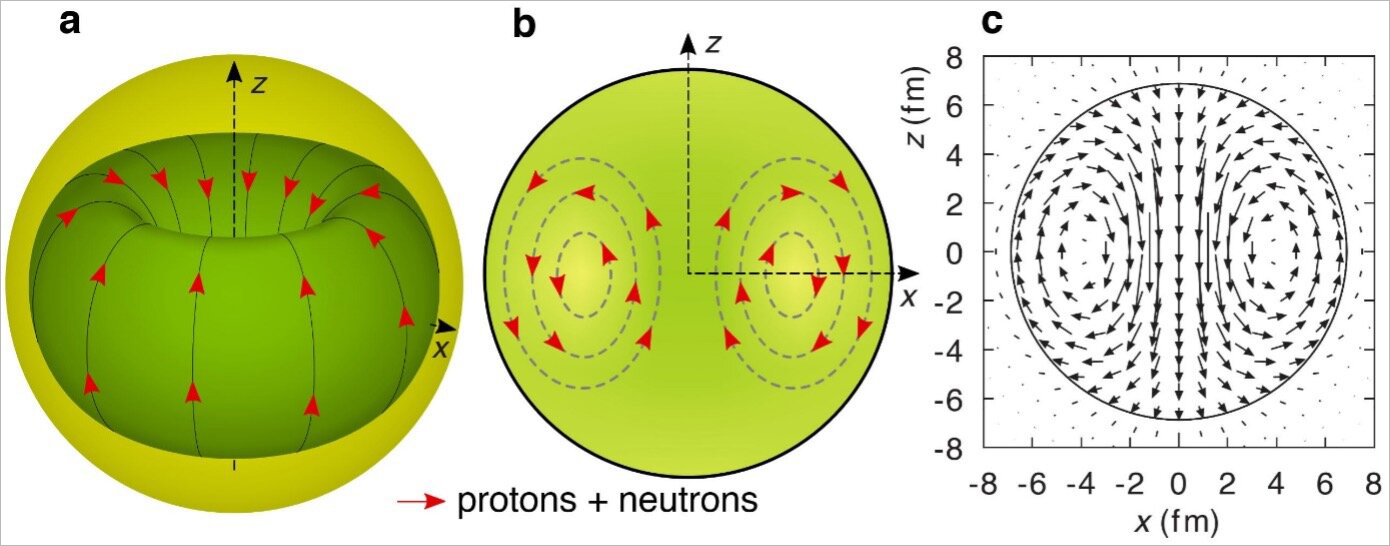

a) 環面表面電流的三維示意圖; b) xz 平面中的 2D 剖面圖像; c) 磁芯中環形電偶極子模式電流分布的理論預測

環形偶極子模式代表了一組獨特的激發,這種激發可在從原子核到超材料的各種物理系統中出現。其顯著特征是電流呈環形分布,形成類似煙圈的渦流結構。盡管這一模式早在大約50年前就已被理論預測,但由于缺乏明確識別的方法,在原子核中實驗檢測這些奇異模式一直是一項具有挑戰性的任務。

此次研究的關鍵成果是,科學家們在大反向角度電子散射實驗中觀察到了環形區域的特征,這一發現證實了環形偶極激發的獨特性質。環形模式代表了一類新的電偶極子激發,與已知的非渦旋質子和中子的等矢量和等標量振蕩不同,為理解重中子過剩核的結構提供了新的視角。

研究這些環形模式對于揭示重中子過剩核的結構至關重要,因為它們可以影響偶極強度分布和核合成過程。科學家們認為,這些發現有望為現代核結構模型帶來重要的修改和完善。

為了進一步驗證和深入研究環形激發與低能偶極共振之間的聯系,計劃于2025年在德國達姆施塔特工業大學(IKP TU Darmstadt)核物理研究所的S-DALINAC電子直線加速器上開展一項新實驗。該實驗旨在通過精確測量,揭示中子過剩原子核中環形激發的物理特性和影響機制。