2月10日,亥姆霍茲德累斯頓羅森多夫中心(HZDR)的研究小組與德累斯頓工業大學和澳大利亞國立大學合作,在太平洋海底樣本中發現了稀有放射性同位素鈹-10(10Be)的意外積累。這一發現有可能為全球地質檔案提供一個新的時間標記,對于確定數百萬年的地質年代具有重要意義。相關研究成果已發表在《自然通訊》雜志上。

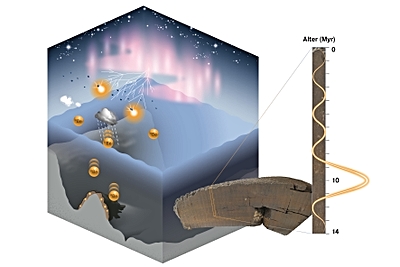

宇宙成因10 Be 在鐵錳結殼中的生成和沉積示意圖。發現大約 1000 萬年前 10Be 濃度存在明顯異常。這一異常現象很有可能成為晚中新世的時間標記。圖片:HZDR / blrck.de

鈹-10是一種由大氣中的宇宙輻射產生的放射性同位素,其半衰期為140萬年,可用于測定1000多萬年前的地質年代。研究小組在太平洋深處回收的地質樣本中,發現10Be的含量幾乎是預期的兩倍。這一異常現象可能由一千萬年前的洋流變化或天體物理事件引起。

為了排除污染的可能性,專家們分析了來自太平洋的更多樣本,同樣觀察到了這種異常現象。因此,研究小組認為這是一種真實存在的現象,并對此進行了深入探討。

HZDR物理學家多米尼克·科爾(Dominik Koll)博士表示,有兩種可能的解釋:一是南極洲附近的海洋環流在1000萬至1200萬年前發生了劇烈變化,導致10Be在全球范圍內分布不均勻,從而在太平洋中形成高濃度;二是天體物理學原因,如地球附近的恒星爆炸或地球與稠密的星際云相撞,導致宇宙輻射暫時變得更加強烈,從而使10Be的生成量增加。

為了驗證這兩種假設,研究小組計劃在未來分析更多樣本,并希望其他研究小組也能加入這一研究。如果這種異常在全球各地都存在,將支持天體物理學假設;如果它只發生在某些地區,那么洋流變化的解釋就更合理。

無論如何,這種鈹-10的異常積累可能對地質鈹測年具有重大意義。在比較不同的地質檔案時,年代問題一直是一個難題。而這種鈹異常有可能成為一個可以在所有數據集中找到的時間標記,用于同步不同的地質檔案。