你知道我們能看到的微觀世界的極限在哪里?譜儀是做什么的?如何更好的探測材料結構的微觀世界?

在這里,為您揭曉答案!

由中國科協科學技術傳播中心出品,中央廣播電視總臺影視劇紀錄片中心等單位聯合制作播出的系列科學紀錄片《打開宇宙之門》近期在CCTV-9上映。 本片聚焦一系列我國自主研發的大科學裝置,對我國重大科技基礎設施進行了科學解讀,展示了我國重大科技基礎設施建設所取得的成就及這些超級裝備所孕育的重要科研成果。

讓我們一同走進《打開宇宙之門》第六集《超級探針》,一起看→

第6集 超級探針

我們能看到的微觀世界的極限在哪里?

光學顯微鏡能看到的極限是0.2微米,電子顯微鏡的極限是0.08納米。

使用電子顯微鏡,我們可以很輕松地看到細胞或病毒等的表面結構,但如果想要了解物質內部原子和分子尺度的結構,我們還需要新的超級顯微鏡。

廣東省東莞市松山湖,這片依山而建的白色建筑群,就是中國散裂中子源。這是一座探索微觀結構的超級大科學裝置,在這里用來觀察微觀世界的工具就是中子。

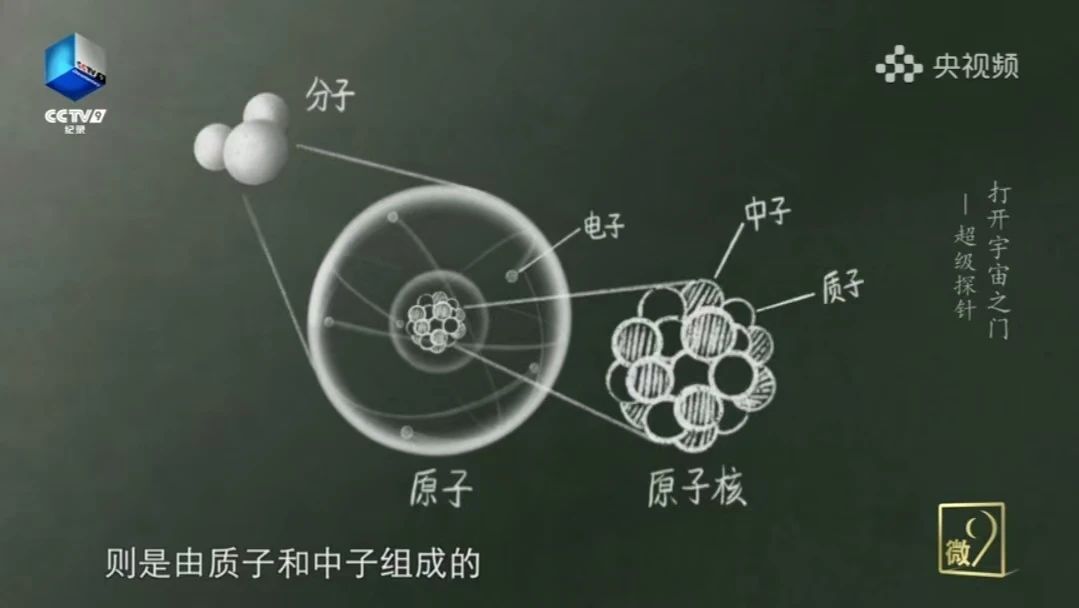

物質是由原子組成的,原子又由原子核和核外電子組成,而原子核則是由質子和中子組成的。

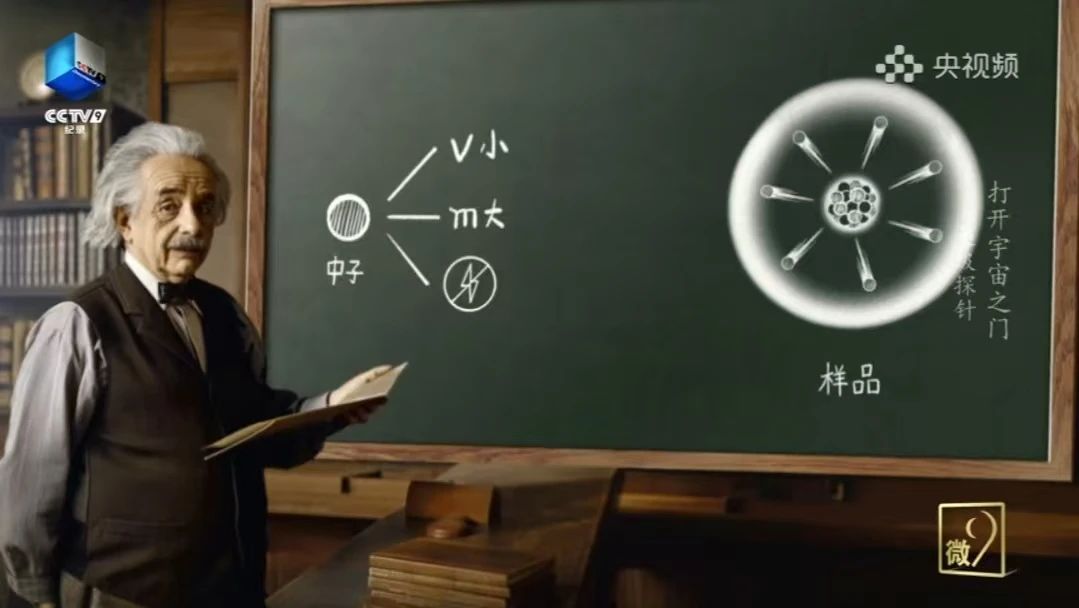

中子,體積小、質量大、不帶電,因而可以輕松穿透物體而不會產生破壞。當它穿過被研究的樣品時,可以不受阻礙地靠近樣品原子核,發生碰撞并散開。

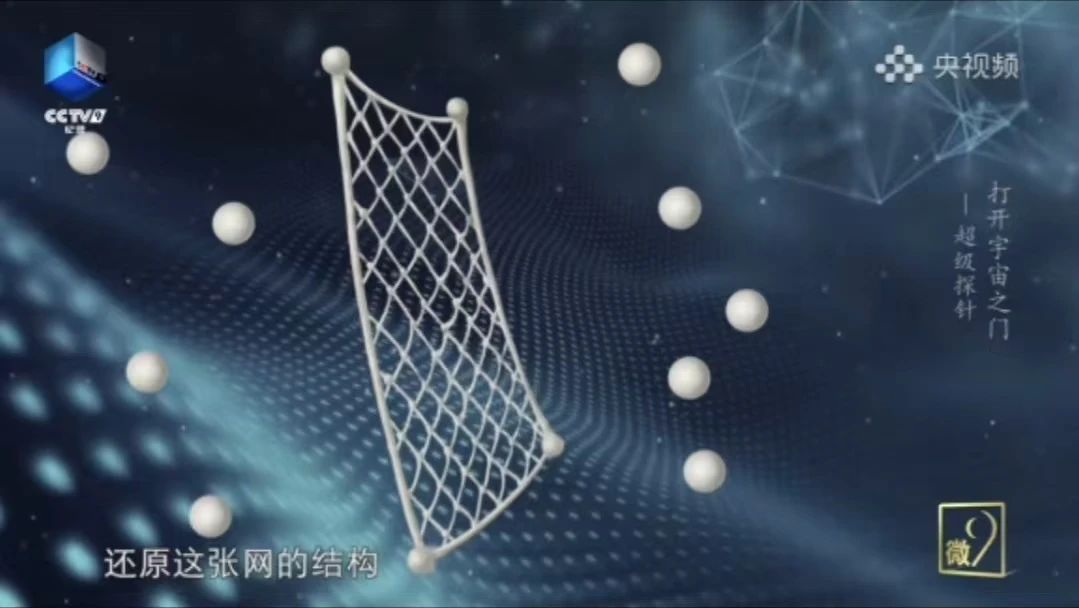

假如有一張我們看不見的網,如果我們不斷地向它扔出小球,有的球會穿網而過,有的則會被網繩彈射回來,我們就可以通過計算分析每個小球的軌跡,還原這張網的結構。

同樣,通過分析中子穿過樣品時發生散射的軌跡,科學家可以重建樣品分子和原子的位置關系,并通過計算中子散射時速度和能量變化,反推物質的微觀運動。因此,中子就成為探測微觀世界的超級探針。

中國科學院高能物理研究所副所長王生:“利用中子做探針的話,就要首先產生高通量的中子,散裂中子源就是用來產生高通量的中子,并且利用中子來開展物質結構的研究。”

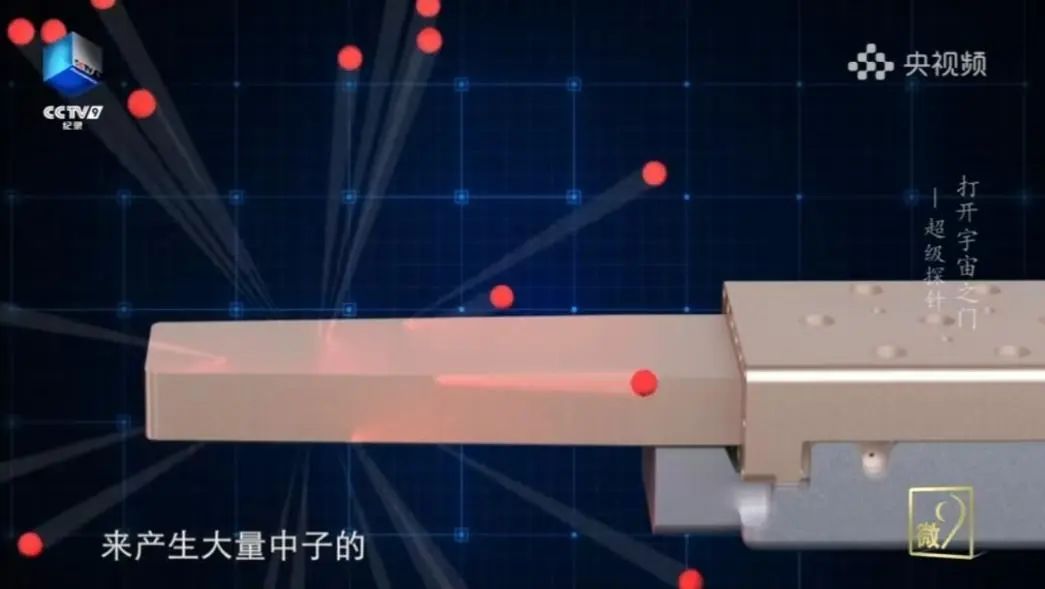

中國散裂中子源是通過將質子加速到接近光速,去轟擊金屬鎢,來產生大量中子的。

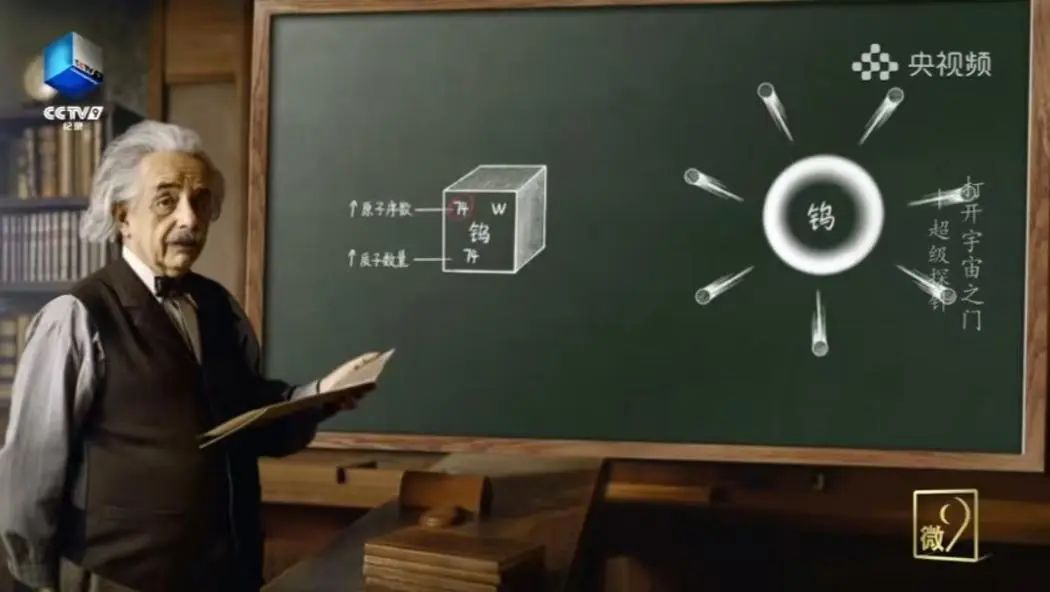

鎢,原子序數較大的元素。原子序數越大,用它來做轟擊的靶子,產生的中子數量也就越多。

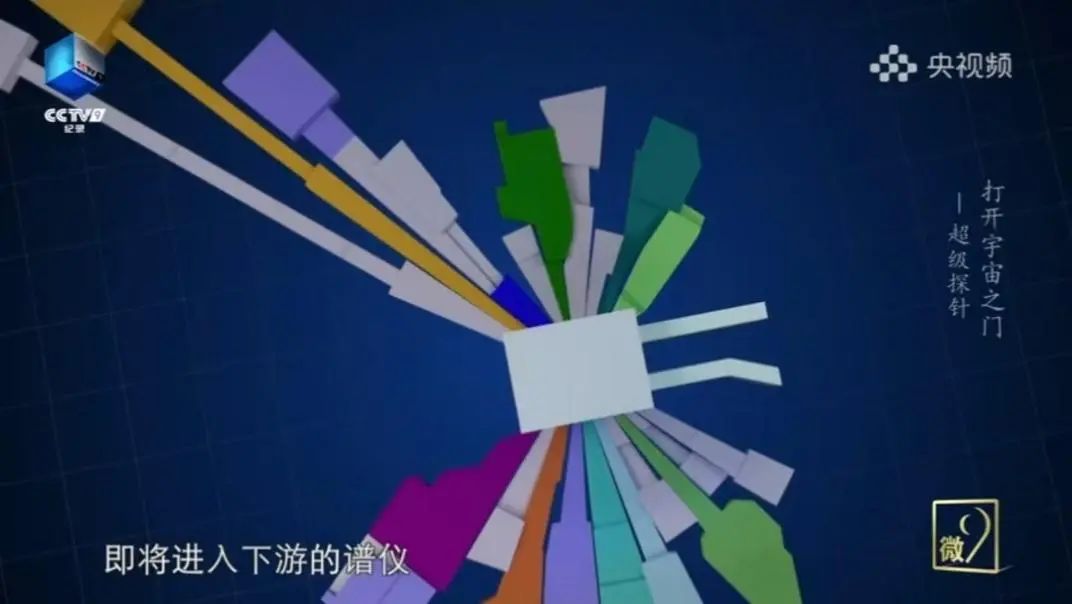

每個中高能的質子轟擊鎢靶時,可以釋放20至40個可用的中子。被轟擊出來的中子產生的中子束流,即將進入下游的譜儀,開始發揮自己強大的觀察微觀世界的能力。

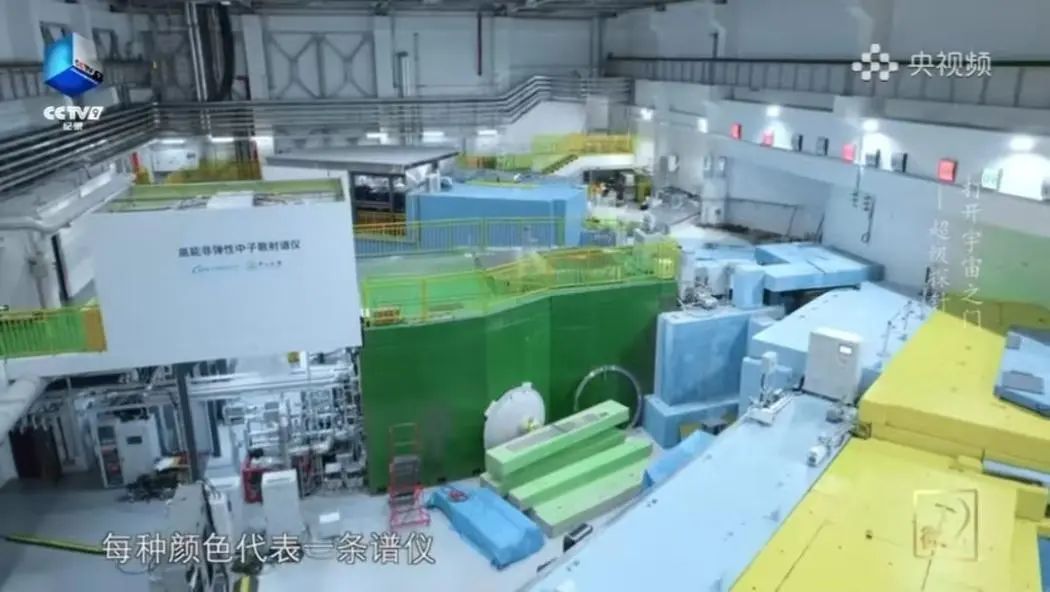

譜儀,其實就是科學家們使用中子來觀察樣品結構的實驗站。這些不同顏色的巨型腔體就是譜儀,每種顏色代表一條譜儀,每條譜儀就是一臺超級顯微鏡,不同的譜儀可以進行不同的實驗,可以是化學的,物理的,或者是材料科學的,等等。

來自于南方科技大學的實驗人員正在通過中子測試鋰電池材料的結構。

中國科學院高能物理研究所東莞研究部中子科學部副主任殷雯:“通過這個峰你就知道它的晶格間距,你就可以去修結構。”

研究人員通過分析這些數據,可以知道鋰電池材料的微觀結構,也就是電池材料里面原子是如何排列的,建立這些原子排列信息和電池性能的關系,進而提升電池的充電性能。

通過中國散裂中子源這枚超級探針,讓我們在材料結構的微觀世界中看得更清,探索得更遠。

一起來看第六集吧