近日,吉林大學李達教授與寧波大學崔田教授合作在揭示電子輻照下過渡金屬硫化物納米帶到納米線的轉變機制方面取得重要進展。相關工作以“Why Does a Transition Metal Dichalcogenide Nanoribbon Narrow into a Nanowire under Electron Irradiation?”為題,于2024年11月26日發表在《Journal of the American Chemical Society》期刊上。

材料尺寸的縮小激活了物質的奇異特性,如量子約束效應和表面/邊界效應。將二維(2D)材料縮減為一維(1D)材料(如納米帶、納米管和納米線)后,可以展現出與母體二維材料截然不同的特性。在1D納米材料中,M6X6納米線(M=過渡金屬;X=硫族元素)因其亞納米寬度(< 1 nm)和金屬特征,在1D電子通道、自旋電子學、光電子學和催化等領域具有重要的應用潛力。在實驗中,通過電子束蝕刻母體2D過渡金屬二硫族化合物(TMDCs)單層,成功合成了單根1D M6X6納米線。具體來說,電子束在TMDCs單層的特定區域內產生兩個相鄰的孔,這兩個孔在連續照射下迅速擴展,連接它們之間的納米帶逐漸縮窄并聚集成粗納米線,即M6X6納米線前體。進一步的電子輻照使得前體縮窄為均勻且穩定的M6X6納米線。

然而,一個長期困擾科學界的問題始終未解:為什么TMDCs納米帶在電子輻照下會縮窄成納米線?這一結構轉變背后的機制仍是未解之謎。盡管掃描透射電子顯微鏡(STEM)實驗清楚地揭示了TMDCs從納米帶到納米線的結構轉變過程,但M6X6納米線前體的具體原子結構仍然未知。此外,在電子輻照下,前體轉變為M6X6納米線的詳細結構演變過程也尚未確定。

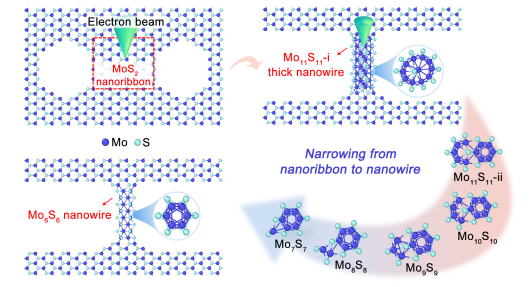

為解決上述問題,本研究以1H相MoS2為例,利用第一性原理計算結合一維納米線的全局結構搜索方法,闡明了電子輻照下TMDCs納米帶轉變為M6X6納米線的窄化機制。研究發現,由于邊界-邊界相互作用急劇增強,寬度小6個環的MoS2納米帶與對應的納米線相比在能量上是不利的。這一寬度閾值不僅有助于實驗中更準確地定位電子束輻照納米帶的區域,同時也為探索Mo6S6納米線的未知前體MoxSy的結構提供了關鍵信息。接下來,通過CALYPSO軟件解析了實驗觀察到的前體MoxSy是Mo11S11-i納米線,其特征為兩個平行堆疊的Mo5S5五邊形構成框架,框架中心插入一條交錯的(Mo-S)∞線性原子鏈。電子輻照下硫缺陷引起的彎曲效應是MoS2納米帶轉變為納米線的主要驅動力。納米帶和納米線之間的晶格失配誘導了局部的內在壓縮應變,進而引發了從Mo11S11-i到其姊妹納米線Mo11S11-ii的相變,后者具有獨特的(Mo1S1)5&Mo6S6原子構型。在電子束輻照的作用下,Mo11S11-ii經歷了一個逐步變窄的過程,每一步伴隨著一個Mo1S1片段的依次剝落,最終形成堅固的Mo6S6納米線。這種獨特的窄化機制對于理解其他TMDCs在電子輻照下從納米帶轉變為納米線的過程具有普遍意義。

圖:從MoS2納米帶到Mo6S6納米線的窄化過程

本研究揭示了電子輻照下單根M6X6納米線的形成機制,為理解TMDCs納米帶在電子輻照下的窄化過程提供了新見解,并為更加合理和針對性地制造1D M6X6納米線奠定了理論基礎。

吉林大學物理學院超硬材料國家重點實驗室2021級博士劉月(現長春理工大學教師)為本文第一作者,通訊作者為吉林大學物理學院超硬材料國家重點實驗室李達教授和寧波大學崔田教授。該研究得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃、吉林大學研究生創新基金和吉林大學高性能計算中心的大力支持。