近日,松山湖材料實驗室梅增霞研究員團隊制備出一種新型薄膜型 X 射線探測器,利用界面電離氧空位缺陷及其緩慢的中和速率,顯著增強了薄膜中 X 射線誘導的突觸后電流。

圖 | 梅增霞研究員和部分團隊成員(來源:梁會力)

他們利用缺陷輔助的界面增益效應,在厚度僅為 360nm 的非晶氧化鎵薄膜中成功實現了對不同強度 X 射線光信號的檢測。

這一新型探測方式將會大大減輕傳統探測手段對 X 射線檢測材料的諸多嚴格要求。此外,它的實時 X 射線成像功能還可以與傳感、記憶和預處理能力相結合。

其基本工作原理在于:

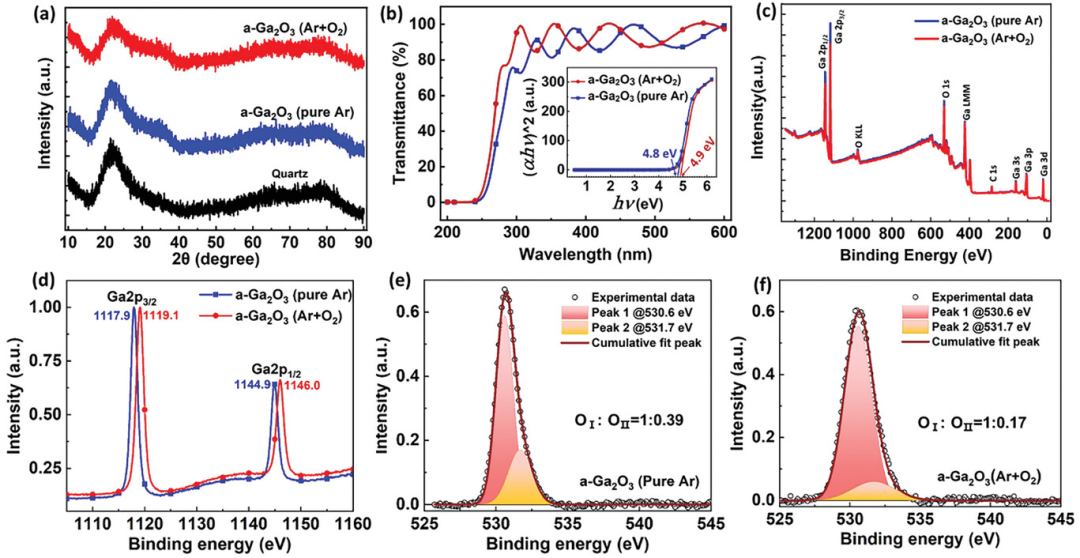

通過在非晶氧化鎵材料中引入適量的氧空位缺陷濃度,調控金屬/非晶氧化鎵界面接觸特性。

隨后在 X 射線輻照下,非晶氧化鎵材料中的氧空位缺陷會被電離成 +2 價或者捕獲空穴后形成帶正電的狀態,并且會在金屬/氧化鎵界面處富集,從而降低界面處的耗盡區寬度,增加電子的隧穿幾率,進而增加器件的注入電流,最終產生可觀的 X 射線響應信號。

(來源:Advanced Science)

該團隊的骨干成員梁會力副研究員表示,這是一種全新的基于界面效應的 X 射線探測機制。

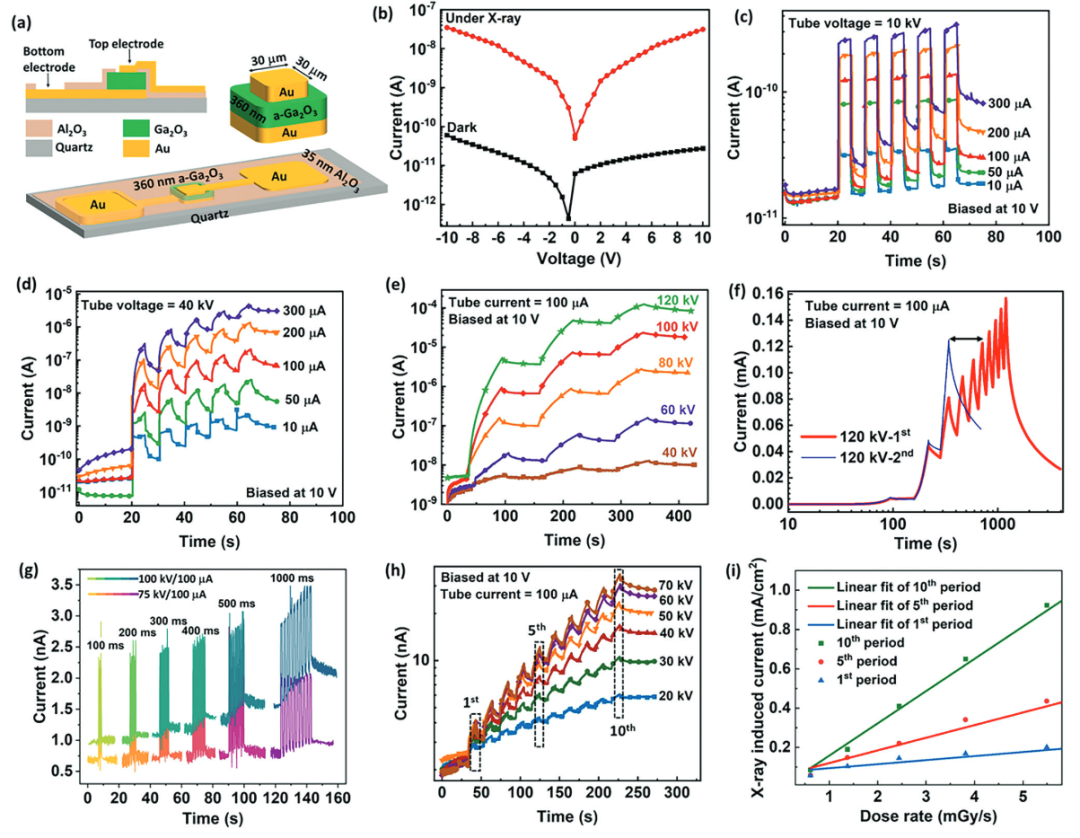

為了明確非晶氧化鎵薄膜 X 射線的響應來源,課題組在對比器件中引入富氧條件下制備的 20nm 超薄氧化鎵插入層,器件響應特性就會從高響應度的突觸器件、轉變為低響應度快速恢復的普通器件,這說明金屬/氧化鎵界面接觸特性,對于器件性能有著重要影響。

利用不同輻照強度及不同脈寬的 X 射線輻照器件,該團隊均獲得了相應的 X 射線響應電流。尤其在經過同步輻射高強度的 X 射線輻照后,器件依然能夠穩定重復地工作,這說明非晶材料具有優異的耐輻照特性。

(來源:Advanced Science)

此外,基于電離氧空位的高去離化勢壘,關閉 X 射線后,器件電流并不能立即返回初始值,表現出強烈的持續光電導效應,通過外加反向偏壓可以進行有效擦除。

進一步地,利用 X 射線誘導的持續光電導效應,課題組模擬了長期記憶、短期記憶以及學習-再學習等典型的生物突觸行為。

由于器件存在的界面增益效果,上一激發脈沖產生的電離氧空位會累積到下一個激發脈沖,即器件帶有一定的記憶效果,因此不同激發周期器件的響應靈敏度呈現出逐漸增加的趨勢。

以第 1、5 和 10 個激發周期為例,其靈敏度分別為 20.5uC mGy-1 cm-2、64.3uC mGy-1 cm-2 和 164.1uc mGy-1cm-2。

(來源:Advanced Science)

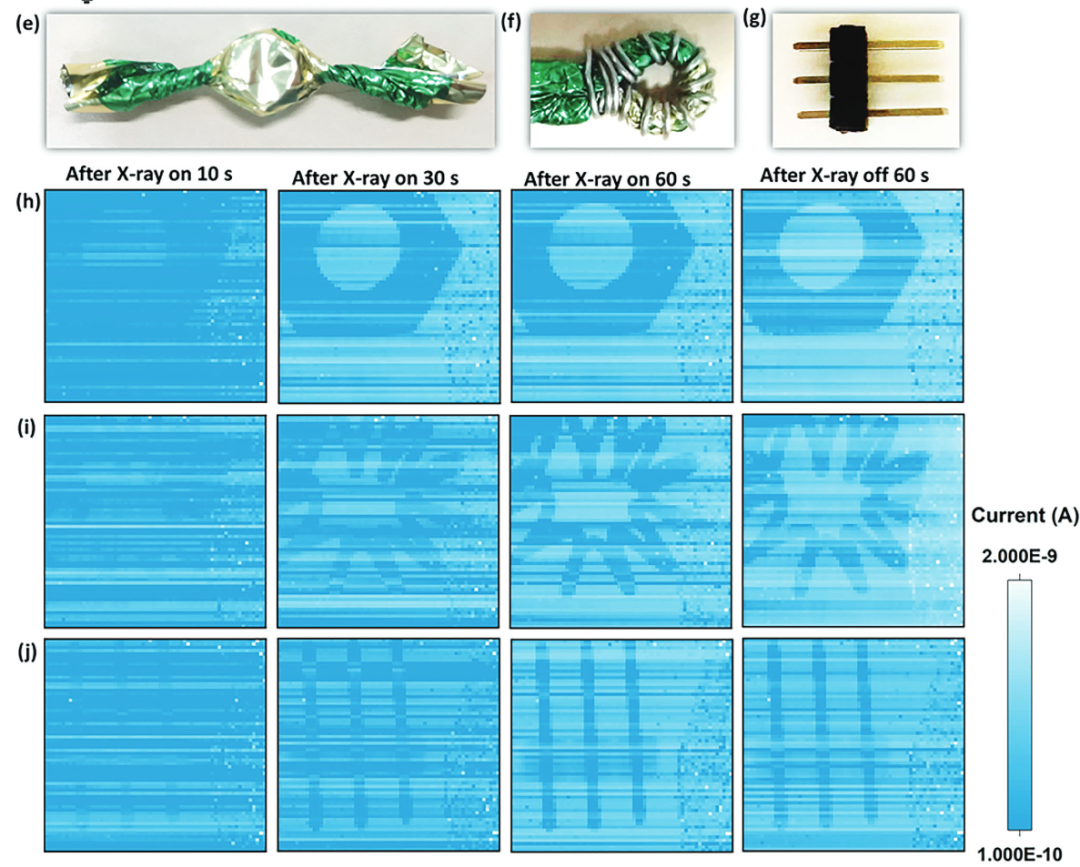

最后,課題組利用磁控濺射設備在室溫下將非晶氧化鎵薄膜沉積在 64×64 的非晶硅薄膜晶體管陣列上,成功制備了 X 射線成像探測器,其成像分辨率為 1.6lp/mm,并且隨著輻照時間增加,成像對比度逐漸增加。

值得注意的是,成像細節在關閉 X 射線 60 秒后仍可清晰保留,說明這款成像器件同時具備檢測和存儲功能,而這主要歸因于單個像素點出色的長期突觸可塑性。

另外,使用對比度增強的圖像作為輸入數據,該團隊顯著提升了后端人工神經網絡進行圖像識別和分類的效率。

總的來說,該成像器件的研制技術完全與現代微電子工藝兼容,具有大規模生產的潛力。

本次成果也打破了傳統 X 射線探測模式必須依賴極厚塊材的限制,利用室溫即可實現大面積的均勻沉積,并且對于襯底的兼容性非常好,在玻璃、塑料甚至紙張上都可以沉積,因此未來還有望研制出超薄便攜式、甚至研制出柔性 X 射線成像探測器,從而用于一些異型工件比如管路、機翼等內部縫隙或瑕疵的檢測。

此外,與人類視網膜類似的是,非晶氧化鎵 X 射線探測器對入射 X 射線具有一定的記憶效果,因此可以實現感存一體,有望進一步簡化現有工業無損檢測中的硬件結構,而且對圖像的預處理效果也會極大提高后端程序的檢測效率。

最后,非晶氧化鎵薄膜由于內部缺乏長程有序,存在較多的缺陷,這反而從另一方面提高了它的缺陷容忍度,使得非晶氧化鎵材料具有很強的耐輻照特性,因此有望應用至強輻照環境中,比如用于同步輻射線站、核電站等特殊場所的劑量監測等。

破除現有 X 射線探測機制

梁會力表示,X 射線是波長介于紫外線與 Gamma 射線間的電磁輻射,具有很強的穿透性,從一發現就被迅速應用到醫療領域,至今在醫療、工業、安檢、科研等方面都有非常廣泛的應用。上述應用的核心部件之一是 X 射線探測器。

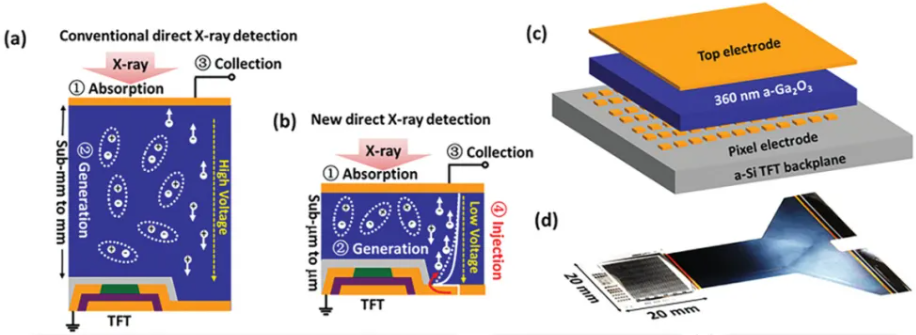

目前常用的半導體 X 射線探測器:一是利用閃爍體材料將不可見的 X 射線轉換為可見光,而后針對可見光進行探測的間接型 X 射線探測器;二是直接收集 X 射線在半導體材料中激發的電子空穴對,以獲得供后端電路處理的電學信號。

其中,后者由于沒有光轉換過程以及與之相伴的光損失和光散射,因此具有較高的量子轉換效率和空間分辨率,非常適合用于制備高分辨率的成像探測器。

然而,為了能夠有效捕獲高穿透性的 X 射線光子,通常半導體光敏材料需要百微米至毫米量級的厚度,再疊加高電阻、低電子-空穴對產生能量、高結晶度以及耐輻照等眾多要求,使得 X 射線探測材料的選擇范圍不大、制備工藝復雜,成本遠遠高于可見光探測器。

此外,現有的機器視覺系統是基于傳統馮·諾伊曼架構,圖像采集、數據存儲和計算單元是分開的,在執行任務時必然會存在延時,以至于會給存儲空間、傳輸速度和傳輸能耗帶來巨大困擾。

受人類視覺系統啟發的光電突觸器件,在對光信號進行檢測的同時,依據入射光刺激的強弱和頻率可以模擬短期記憶、長期記憶等生物突觸特性,進而對圖像信號進行預處理,從而大幅提高后端數據處理系統的工作效率。

目前,已有的光電突觸類探測器大多是工作在可見光波段或者紫外波段。更短波段的 X 射線光電突觸器件目前仍是一片空白。

該團隊此前發現通過調控非晶氧化鎵薄膜中的氧空位缺陷,可以有效地調控器件的 X 射線響應特性。

具體而言,隨著薄膜中氧空位濃度的逐漸增加,器件對 X 射線的響應會逐漸增加,并且相應的持續光電導效應也逐漸增強,這能為構建突觸型 X 射線探測器奠定基礎。

正是在上述研究背景下,他們進一步開展了非晶氧化鎵 X 射線探測器的研究,期望破除現有 X 射線探測機制對于高質量 X 射線光電導材料厚度的嚴格限制,簡化材料和器件的制備工藝,降低材料和器件的制備成本,豐富光電探測器的研究范疇,并推進 X 射線探測器向低成本和大面積的應用方向發展。

(來源:Advanced Science)

以“四兩撥千斤”方式產生 X 射線響應大電流

事實上,課題組最初利用非晶氧化鎵進行 X 射線探測是從 2017 年開始的,當時他們考慮到寬帶隙半導體材料通常電阻高、暗電流低、耐輻照,因此將其用來研制 X 射線探測器。

彼時,常見的寬帶隙半導體材料比如 SiC、GaN、ZnO,它們的 X 射線響應性能均已得到報道,但基本上都是利用單晶塊材。

而該團隊通過調控非晶氧化鎵薄膜中的氧空位缺陷,發現隨著薄膜中氧空位濃度的逐漸增加,器件對 X 射線的響應逐漸增加,并且相應的持續光電導效應也會逐漸增強。

隨后他們就一直在思考,在室溫沉積的缺乏長程有序的非晶氧化鎵薄膜中,沒有單晶材料的高電子遷移率,沒有厚膜以及含重原子材料的高 X 射線吸收效率,卻有著很強的 X 射線響應電流,這么高的電流到底是來自于哪里?有沒有可能真正的應用到 X 射線成像探測?

在定下課題之前,他們也有很多疑慮,比如氧化鎵的吸收系數不高,作為非晶存在很多缺陷,載流子遷移率很低,非晶薄膜整體對高能 X 射線的吸收效率不高等。

但真正讓他們下定決心去探究非晶氧化鎵 X 射線探測性能的一個重要原因,則來自于已經商業化應用的直接型 X 射線探測材料——非晶硒。

非晶硒帶隙大約為 2.2eV,其電子空穴對產生能量相比非晶氧化鎵更低,這是非晶硒的優勢。然而,其晶化溫度很低,40℃ 左右就會結晶,因此會影響探測器的性能。

非晶氧化鎵帶隙相對較寬接近 5.0eV,這不利于降低電子空穴對產生能量,但它晶化溫度較高需要 400℃ 以上。

另外,寬帶隙使得其背景載流子濃度非常低,因此其暗電流很低,有利于獲得更低的檢測下限。

此外,非晶半導體是一個比較有歷史的研究課題。

1950 年學界報道了非晶硒的光電導特性;二十世紀七八十年代人們研制了非晶硅太陽能電池以及非晶硅薄膜晶體管;2004 年學界報道了非晶銦鎵鋅氧化物薄膜晶體管。這些材料和相應器件都已經實現產業應用。

梁會力指出非晶半導體缺乏長程有序,可以說處處都是缺陷,反過來也可以說它是同質無晶界和處處均勻的。

非晶半導體的制備相比于晶態,工藝上會簡單很多,成本會極大降低,使得其與產業化應用非常貼近。

然而,在材料表征方面,非晶半導體材料可使用的手段比較有限,比如晶態材料常用的透射電鏡,對于非晶來說就很難研究;理論計算方面,由于缺乏長程有序,對其建立模型進行模擬預測也比晶態材料更為困難。

但也正是產業上的應用前景以及基礎科學探究上的困難,堅定了他們研究寬帶隙非晶氧化鎵極其 X 射線響應特性的決心。

為了探索響應電流的來源,他們制備出一系列器件,除了調控薄膜中的氧空位濃度之外,還通過在金屬/氧化鎵界面處引入富氧條件制備了非晶氧化鎵超薄層。

結果發現隨著插入層中氧空位缺陷濃度的減少,器件的響應電流以及響應行為都發生了變化,由高響應度的突觸型器件轉變為低響應度的普通器件,這表明界面對于器件性能起著重要影響。

進一步,他們又用 C-V 測試表征 X 射線輻照對界面的影響,結果發現經過 X 射線輻照后,0V 偏壓附近的電容明顯增加,表明界面空間電荷區變窄,這會極大增強電子的隧穿幾率,進而增強器件的注入電流。

業內有這樣一句話:“界面即器件。”這一說法在一定程度上也可以用來形容本次器件。通過 X 射線輻照引起的界面變化,能以一種四兩撥千斤的方式,產生很高的 X 射線響應電流。

接著,他們嘗試使用各種 X 射線源,包括使用封閉的小型 X 射線光管、封閉的 X 射線微焦源、開放的 X 射線微焦源以及北京同步輻射的高光子通量的單色 X 射線源,讓器件的工作特性得到反復證明。

此外,由于器件的持續光電導效應,這在傳統探測上是要極力避免的。為此,他們一方面開發正負偏壓交替的工作模式,利用反向電壓快速擦除持續光電導;另一方面轉化思維以人眼視網膜為啟發,利用持續光電導構建 X 射線波段的光電突觸。

這一功能在已有的報道中多是基于可見光或者紫外光波段,因此 X 射線的加入無疑進一步拓寬了基于光電突觸器件構建機器視覺的工作波段。

驗證單元器件的工作穩定性之后,該團隊成功實現了非晶氧化鎵的 X 射線成像檢測。得益于非晶氧化鎵能在低溫下實現大面積均勻沉積的優勢,他們先是造出 10X10 的獨立的單元器件,通過手動逐個測試驗證了材料與器件的均勻性,并實現了初步的成像展示。

隨后,他們將其與商業的硅基薄膜晶體管陣列結合,從而獲得多種物體的成像與存儲效果展示。

最后,利用人工神經網絡對探測獲得的圖片進行識別和分類,借此發現對比度增強的圖像可以顯著提升神經網絡的處理效率。

日前,相關論文以《基于非晶態氧化鎵薄膜的 X 射線光電突觸》(Retina-Inspired X-Ray Optoelectronic Synapse Using Amorphous Ga2O3 Thin Film)為題發在 Advanced Science[1]。梁會力副研究員為第一作者,梅增霞研究員為共同通訊作者。

圖 | 相關論文(來源:Advanced Science)

后續研究計劃包括兩部分:

一是從光敏材料自身優化出發,增加光敏材料厚度無疑會獲得更好的 X 射線吸收效率,但同時會影響光生載流子的收集效率,因此需要進一步平衡與優化二者之間的關系。

事實上,他們在論文中也利用中子反射探究了 X 射線輻照對氧化鎵材料本身的影響,借此發現輻照后中子散射長度密度是減小的,一個可能的解釋是高能 X 射線屬于電離輻射,激發的電子有可能會在材料內部產生斷鍵,從而導致產生新的氧空位缺陷。不過針對這一推測還需要更多的實驗證據進行驗證。

二是從器件角度出發,研究更長時間的穩定性以及極限耐輻照強度;另外,從成像系統而言,還需要引入重置電路以便快速擦除前一輻照周期的影響。