11月26日,記者從由散裂中子源科學(xué)中心主辦的首屆中子技術(shù)文化遺產(chǎn)科學(xué)應(yīng)用國際學(xué)術(shù)研討會(huì)上獲悉,建在廣東東莞的大科學(xué)裝置中國散裂中子源解鎖了一項(xiàng)“新技能”——對(duì)文物進(jìn)行無損檢測(cè)。

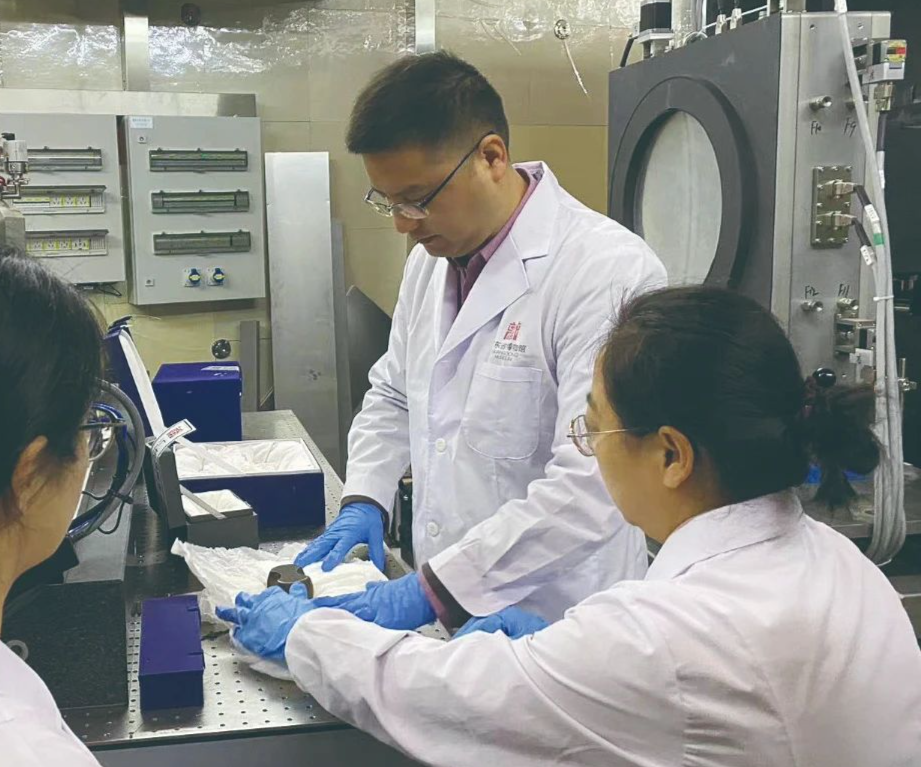

廣東省博物館技術(shù)人員利用中國散裂中子源進(jìn)行文物檢測(cè)。 中國科學(xué)院高能物理研究所供圖

廣東省博物館文物保護(hù)科技中心主任張歡介紹,依托中國散裂中子源能量分辨成像譜儀,廣東省博物館已經(jīng)對(duì)出土的漢代鐵劍、清代鎏金銅器、清光緒校準(zhǔn)銅砝碼等5件文物進(jìn)行了研究。

“對(duì)于清代鎏金銅器文物樣品,X射線難以穿透金屬銅器外壁觀察內(nèi)部結(jié)構(gòu),而中國散裂中子源的科研人員可以在不破壞銅器底蓋的情況下,利用中子成像輕易穿透外壁看到內(nèi)部的長條形狀物品,探測(cè)到更為豐富的樣品信息。”張歡說。

中國科學(xué)院高能物理研究所副所長、中國散裂中子源二期工程總指揮王生介紹,小小的中子不僅可以探測(cè)高鐵車輪內(nèi)部看不見的裂痕、分析汽車鋰電池的性能,還可以研究芯片等電子元器件為何在萬米高空突然失效。作為一種獨(dú)特的微觀粒子,中子逐漸在文物研究領(lǐng)域展現(xiàn)出很高的應(yīng)用價(jià)值。中國散裂中子源的建設(shè)和運(yùn)行,為利用中子進(jìn)行文物表征帶來了前所未有的機(jī)會(huì)。

中國科學(xué)院高能物理研究所東莞研究部副主任梁天驕表示,不同的中子技術(shù)研究的側(cè)重點(diǎn)不同。例如,中子成像技術(shù)可以在不損壞文物的情況下,清晰地顯示其內(nèi)部的結(jié)構(gòu)和細(xì)節(jié),與傳統(tǒng)的X射線成像相比,中子對(duì)由重金屬包裹或內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜的文物有更強(qiáng)的穿透力,就像給文物拍“CT”;中子衍射技術(shù)可以研究文物的晶體結(jié)構(gòu),有助于確定文物真?zhèn)巍a(chǎn)地和制作工藝;中子活化分析技術(shù)可用來確定文物的化學(xué)成分,研究文物的產(chǎn)地、制作工藝和貿(mào)易路線。

“未來,中國散裂中子源要堅(jiān)持科技創(chuàng)新引領(lǐng),繼續(xù)深化研究所、博物館和大學(xué)在考古層面的合作,加大推廣大科學(xué)裝置在文物保護(hù)研究中的應(yīng)用力度,為國家文物研究服務(wù)。”會(huì)議榮譽(yù)主席、中國科學(xué)院院士陳和生說。