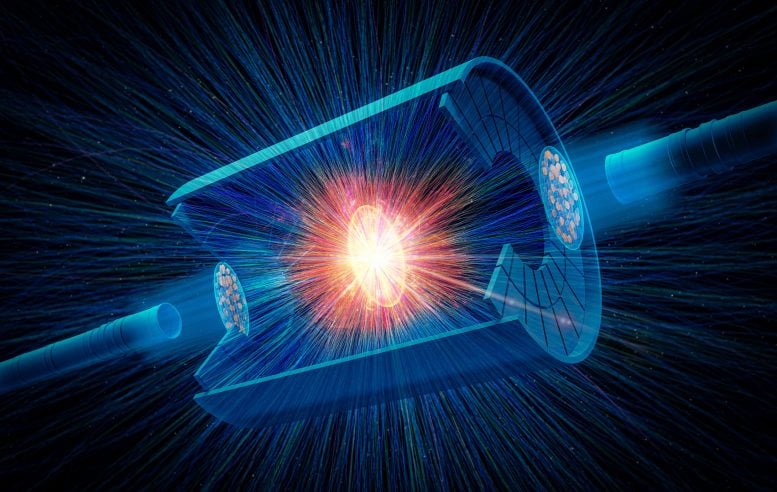

兩枚鈾核碰撞產生的帶電粒子軌跡藝術圖與相對論重離子對撞機 (RHIC) 的 STAR 探測器草圖重疊。圖中放大的入射鈾核沿光束方向收縮,展示了接近光速傳播的效果。通過分析許多此類碰撞產生的粒子流模式,科學家可以重建原始碰撞核的形狀。圖片來源:復旦大學張春建和石溪大學賈江勇

科學家利用高能重離子碰撞作為有力的工具來揭示原子核結構的復雜細節,為各個物理學領域提供具有廣泛影響的見解。

科學家們開發了一種新技術,利用相對論重離子對撞機 (RHIC) 的高能粒子碰撞,RHIC 是美國能源部 (DOE) 科學辦公室位于美國能源部布魯克海文國家實驗室的核物理研究用戶設施。 《自然》雜志最近發表的一篇論文詳細介紹了這種方法,該方法是對研究原子核結構的低能方法的補充。它提供了對原子核形狀的更深入了解,增強了我們對可見物質構成要素的理解。

“在這項新測量方法中,我們不僅量化了原子核的整體形狀(無論它是像足球一樣拉長還是像橘子一樣壓扁),而且還量化了微妙的三軸性,即三個主軸之間的相對差異,這些差異描述了‘足球’和‘橘子’之間的形狀,”石溪大學(SBU)教授賈江永說道,他在布魯克海文實驗室兼職,也是STAR 合作出版物的主要作者之一。

解析原子核形狀與一系列物理問題相關,包括哪些原子最有可能在核裂變中分裂,重原子元素在中子星碰撞中如何形成,以及哪些原子核可以為發現奇異粒子衰變指明方向。利用對原子核形狀的深入了解,科學家還可以加深對粒子湯初始條件的理解,粒子湯模擬了早期宇宙,是在 RHIC 高能粒子碰撞中產生的。該方法可用于分析來自 RHIC 的其他數據以及從歐洲大型強子對撞機 (LHC) 的核碰撞中收集的數據。它還將與未來在電子-離子對撞機(布魯克海文實驗室設計階段的核物理設施)上對原子核的探索有關。

歸根結底,由于人類以及宇宙中所有恒星和行星所含的 99.9% 可見物質都存在于原子中心的原子核中,因此了解這些原子核組成部分是了解我們是誰的關鍵。

“展示在 RHIC 上獲得的核物理知識的穩健性的最佳方式是展示我們可以將技術和物理見解應用到其他領域,”賈說。“現在我們已經展示了一種對核結構進行成像的穩健方法,它將有許多應用。”

從長時間曝光到定格快照

幾十年來,科學家一直使用低能實驗來推斷原子核形狀,例如,通過激發原子核并觀察原子核衰變回到基態時發射的光子或光粒子。這種方法可以探測原子核內質子的整體空間排列,但只能在相對較長的時間尺度上進行。

韋恩州立大學理論學家沈春表示:“在低能量實驗中,這就像拍攝一張長時間曝光的照片。”他的計算結果被用于新分析。

由于曝光時間較長,低能方法無法捕捉到原子核內質子排列在極短時間內發生的所有細微變化。而且由于大多數這些方法都使用電磁相互作用,因此它們無法直接“看到”原子核中不帶電的中子。

“你只能得到整個系統的平均值,”密歇根州立大學稀有同位素束設施的低能理論學家 Dean Lee 說道。該設施是美國能源部科學辦公室用戶設施。盡管 Lee 和 Shen 不是這項研究的合著者,但他們和其他理論學家為開發這種新的核成像方法做出了貢獻。

研究合著者江永佳和黃勝利站在 RHIC 的 STAR 探測器前。圖片來源:Kevin Coughlin/布魯克海文國家實驗室

“高能成像方法可以捕捉許多定格快照,揭示有關質子和中子的信息,速度要快幾個數量級,”前 SBU 博士后研究員、現為復旦大學初級教員、STAR 分析負責人張春建表示。

重要的是,RHIC 的 STAR 探測器拍攝的快照都來自不同的碰撞事件。

賈教授指出:“你無法一遍又一遍地對同一個原子核進行成像,因為它們在碰撞中被摧毀了。”但通過查看來自許多不同碰撞的整個圖像集合,科學家可以重建被撞擊原子核的三維結構的微妙特性。

正如李所解釋的那樣,“在每次碰撞中,你都會暫停時間并觀察所有質子和中子的位置。每次你這樣做時,由于原子核的量子性質,分布都會有所不同。因此,高能方法可以捕獲大量信息,大量復雜性,而這些信息和復雜性是我們無法在低能實驗中探究的。”

用碎片重建形狀

如果原子核被摧毀,STAR 究竟如何看到這種復雜性?通過追蹤粒子從最中心的正面核碰撞中飛出的方式和速度。

正如 STAR 的科學家在《自然》雜志的論文中指出的那樣,“具有諷刺意味的是,這實際上實現了(著名物理學家)理查德費曼關于‘通過將兩塊懷表撞在一起并觀察飛出的碎片來弄清楚’這項看似不可能完成的任務的類比。”

科學家們通過多年在 RHIC 進行的實驗了解到,高能核碰撞會熔化原子核的質子和中子,從而釋放出它們內部的構造塊——夸克和膠子。這種熔化的核物質的每個熱團塊(稱為夸克膠子等離子體(QGP))的形狀和膨脹由碰撞原子核的形狀決定。每個 QGP 團塊的形狀和大小直接影響該等離子體團塊中產生的壓力梯度,而這又會影響 QGP 冷卻時發射的粒子的集體流動和動量。

STAR 科學家推測,他們可以“逆向工程”這種關系,從而獲得有關原子核結構的信息。他們分析了碰撞中產生的粒子的流動和動量,并將其與不同 QGP 形狀的流體動力學膨脹模型進行比較,從而得出最初碰撞原子核的形狀。

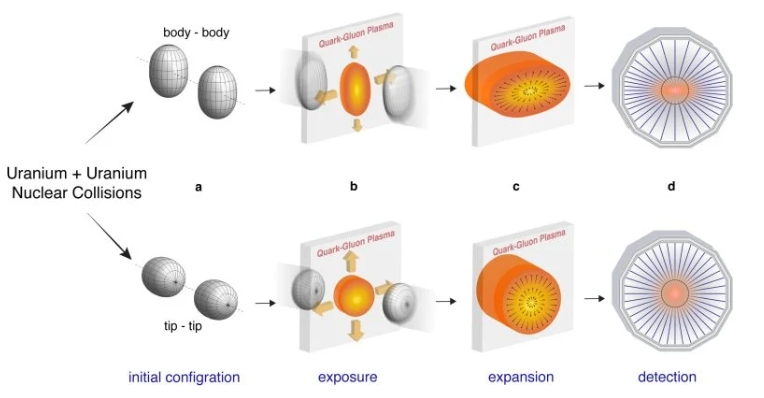

橢圓形鈾原子核的正面碰撞可以在體-體和尖端-尖端之間進行取向(a),從而產生具有不同形狀和大小的夸克膠子等離子體(QGP)(b)。這些 QGP 特性驅動不同的膨脹模式(c),導致發射粒子的不同分布(d)。通過測量這些“流動”模式在碰撞過程中的變化,并將其與近球形金原子核的碰撞進行比較,科學家可以提取鈾原子核的形狀。圖片來源:Jiangyong Jia/紐約州立大學石溪分校

為了證明他們的方法有效,他們比較了金原子核(低能研究認為金原子核接近球形)與鈾原子核(具有明顯的細長橄欖球狀形狀)的中心碰撞。由于金原子核接近球形,因此發射粒子的流動模式在碰撞之間應該不會有太大變化。

“金原子核的中心碰撞會產生圓形、固定大小的 QGP,它會向各個方向均勻擴展,”SBU 研究科學家、STAR 分析的共同負責人 Shengli Huang 說道。“另一方面,長方形的鈾原子核可以在各種方向上碰撞,產生形狀和大小各異的 QGP 液滴,”他說道。因此,科學家們預計鈾的中心碰撞會表現出更大的流動模式變化。

這是他們的觀察到的。

通過比較鈾-鈾和金-金碰撞的測量結果,并將這些結果與成功描述 QGP 其他特征的流體動力學模型進行擬合,科學家們能夠推斷出鈾核形狀的定量描述。結果還包括首次確定長方形鈾核三個主軸的相對長度。

計算工具

從包括沈的模型在內的各種流體動力學模型中獲得精確預測帶來了巨大的計算挑戰。完成這項任務花了一年多的時間,張在開放科學網格上運行計算。張使用了超過 2000 萬個中央處理器 (CPU) 小時,從流體動力學模型中生成了超過一千萬個碰撞事件,然后將其與實驗數據進行擬合。

張說:“STAR 數據中的許多特征表明鈾和金原子核的形狀存在顯著差異,但計算數據模型比較肯定有助于我們更精確地量化原子核形狀。”

雖然這項研究旨在建立一種新的核成像方法,但數據確實揭示了一些有關鈾原子核的新信息。科學家們發現,鈾原子核的三個軸都存在差異,而不是只觀察到導致“長”伸長的主軸扭曲,這表明鈾原子核比以前想象的更復雜。

擴大影響

如上所述,新方法將提高物理學家對在 RHIC 和 LHC 上產生 QGP 的重離子碰撞的初始條件的理解。從低能實驗中得出的核結構對于將這些初始條件與流體動力學流動模式聯系起來的分析至關重要,以確定在這些碰撞中產生的 QGP 是一種近乎完美的液體。科學家現在可以使用新方法來檢查與使用鈾等結構相對已知的原子核的低能方法的一致性。這將進一步減少初始狀態條件的不確定性,從而改善 QGP 屬性的確定。

該方法還可用于確定其他原子核的形狀,特別是那些低能實驗對其了解有限的原子核。一個例子是將該方法應用于所謂的同質異位素核——質子和中子(核子)總數相同,但每種核子的比例不同的原子核。當中子數較高的“母”核中的兩個中子通過核弱衰變過程轉變為質子,形成中子數較低的“子”核時,就會出現這種對——這一過程稱為雙重β衰變。了解母核和子核之間的形狀差異有助于減少在尋找一種看不見的衰變類型(稱為無中微子雙重β衰變)的實驗中模型的不確定性。

“這項研究有很多跨學科的方面,”賈教授解釋道。“核物理學有很多分支。通常,每個社區都使用自己的工具——理論和實驗。但由于這些結果,世界各地的低能核結構和核反應社區都注意到了這一點。組織了幾次研討會、會議和研討會,探討核物理學中高能和低能前沿之間的聯系,這讓我們更好地了解彼此,”他說。

參考文獻:STAR Collaboration 的“高能核碰撞中原子核形狀成像”,2024 年 11 月 6 日,《自然》。DOI:10.1038/s41586-024-08097-2

這項研究得到了美國能源部科學辦公室、美國國家科學基金會 (NSF) 以及科學論文中列出的一系列國際機構和組織的支持。除了使用 NSF 直接支持的開放科學網格之外,研究人員還利用了布魯克海文實驗室科學數據和計算中心以及國家能源研究科學計算中心 (NERSC) 的計算資源,后者是美國能源部勞倫斯伯克利國家實驗室的另一個美國能源部科學辦公室用戶設施。