丹麥尼爾斯·玻爾研究所的天體物理學家團隊首次測量了兩顆中子星合并后產生的輝光中的物質溫度,并觀察了原子核和電子形成原子的過程。這一發現使得確定這一極端事件的物理性質并解釋比鐵重的元素的起源成為可能。

2017年,天文學家記錄了AT2017gfo事件,該事件是兩顆中子星合并的結果。這種罕見的現象被稱為千新星,伴隨著大量能量和物質的釋放,是研究核合成過程(質子和中子形成新核)的理想“實驗室”。

回想一下,在兩顆中子星或黑洞與中子星合并期間,在雙星系統中觀察到了千新星。這些天文事件期間發射的能量可能比新星(光度突然增加約 1000 至 1,000,000 倍的恒星)發射的能量高出 1000 倍。千新星還會產生強烈的電磁輻射、引力波和比鐵重的元素。

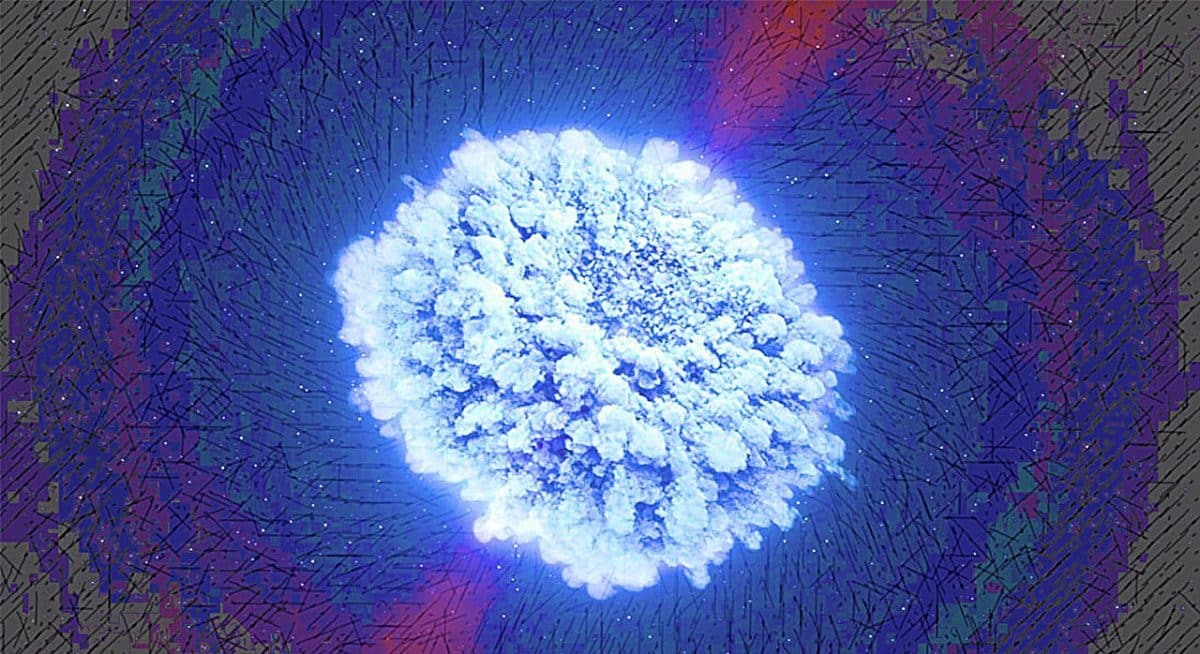

《天文學與天體物理學》雜志上發表的一項新研究的作者得出的結論是,明亮的宇宙災難 AT2017gfo 導致形成了一個以光速約 40-45% 的速度膨脹的火球。有趣的是,在接下來的幾天里,千新星的亮度堪比數億個太陽的亮度。

丹麥哥本哈根大學的Albert Sneppen領導的團隊收集并分析了AT2017gfo世界各地望遠鏡的觀測數據,涵蓋合并后0.5至9.4天的時間段,并跟蹤化學千新星特征隨時間的變化。

研究小組指出,其中一項關鍵發現是在合并后 1.17 天突然出現了一條波長為 1 微米(光學范圍內電磁輻射的波長)的譜線,表明存在重元素,例如千新星發射中的鍶 (Sr II) 和釔 (Y)。

在這種情況下,鍶光譜特征出現的時間對應于基于局部熱力學平衡模型(即系統的體積(質量)元素內的平衡)的預測,這證實了觀測到的發射溫度與電離之間的對應關系溫度。事實證明,后者在各個方向上幾乎都是相同的,差異不到百分之五。這意味著中子星合并過程中發生的過程比之前認為的更加對稱。

由于中子星合并被認為是比鐵重的元素(包括金和鉑)的主要來源之一,因此實時觀察這些過程的能力使得現有的核合成理論能夠得到測試和完善。因此,研究結果提供了有關千新星排放動態和重元素形成條件的新數據。