由于觀測數據匱乏,目前人們對小天體周圍的空間環境知之甚少,這將對近距離探測小天體特別是進行采樣操作帶來安全隱患。對于近地小天體2016HO3而言,其表面將在太陽光照和太陽風轟擊作用下帶電。由于尺寸小,2016HO3表面可能會帶較強電場,這會給表面采樣帶來放電風險。另一方面,2016HO3代表的是一類無大氣天體,其與太陽風相互作用還會在背陽面形成尾跡結構。類似的尾跡在月球上也有,但2016HO3尺寸比月球小3個量級以上,其尾跡可能有不同于月球尾跡的新特征。

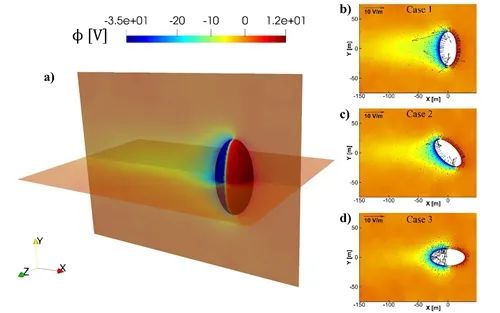

針對以上問題,中國科學院國家空間科學中心太陽活動與空間天氣重點實驗室謝良海副研究員建立了太陽風與小行星2016HO3相互作用的三維PIC模型,用于定量分析2016HO3周圍電場和等離子體特征。研究發現,小行星2016HO3表面電勢最高出現在日下點附近,可達+12V,背陽面最低電勢約為-35V,對應的向陽面電場約為+2V/m,背陽面電勢約為-5V/m。最大電場出現在晨昏線附近,可大于10V/m。此外,謝等人還對不同自轉狀態下的情況(Cases1-3)進行了分析,發現當2016HO3長軸和太陽風垂直時(Case1)產生的電勢大小及空間范圍最大,且其晨昏線附近電場可達20V/m。

圖1:小行星2016HO3周圍電勢和電場分布

謝良海等人還對不同太陽風條件下的帶電特征進行了研究,發現太陽風速度會造成向陽面電勢增加,太陽風溫度會造成背陽面電勢減少。此外,在向陽面光電離作用占主導,在近表面附近會形成光電子鞘層,電子密度最高可達107.5m-3。在背陽面,由于太陽風離子被小行星2016HO3阻擋和吸收,形成一個低密度空腔,密度可低于1m-3。周圍太陽風離子會試圖填充密度空腔,帶來往里傳播的壓縮波和往外傳播的稀疏波,最終在太陽風對流作用下,形成錐形的尾跡結構。

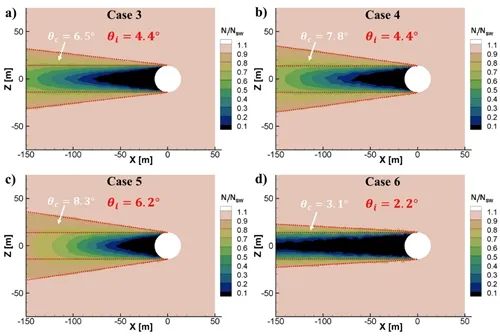

類似尾跡結構在月球上已有廣泛研究,并已建立所謂的自相似等離子體擴散理論(self-similar plasma expansion theory)。該理論主要考慮熱運動和雙極擴散電場對離子填充的作用,得到的錐角大小取決于離子聲速和太陽風速度的比值。該理論能夠比較好地解釋觀測上看到的月球尾跡結構,并已大量用于研究其他無大氣天體的尾跡結構。

然而,謝良海等人發現模擬得到的2016HO3尾跡錐角大小整體比理論模型值要大(如圖2)。特別是除了離子聲速和太陽風速度,錐角還會隨太陽風密度變化。基于此,謝等人提出除了熱運動和雙極擴散,背陽面的表面負電也會加速太陽風離子向密度空腔的填充,并帶來較快的填充速度以及較大的尾跡錐角。在月球上由于表面等離子鞘比尾跡尺寸要小的多,其表面電場的作用不太明顯。但對于2016HO3而言,其表面等離子鞘的厚度與尾跡橫向尺度相當,因此表面電場的作用就變得更加重要。

圖2:不同太陽風條件下的尾跡結構,圖中白色數字是模擬得到的錐角大小,紅色數字是理論模型給出的錐角大小

這些研究成果定量給出了小行星2016HO3周圍的電場和等離子體密度分布,為我國天問二號任務小行星采樣過程表面電位差控制以及空間環境探測方案的制定提供了依據。此外,該成果還發現了新的尾跡形成理論,提升了人們關于太陽風與小天體相互作用的認識。同時,這些研究成果還對研究其他無大氣天體的空間環境具有重要參考意義。該研究成果發表在The Astrophysical Journal上。