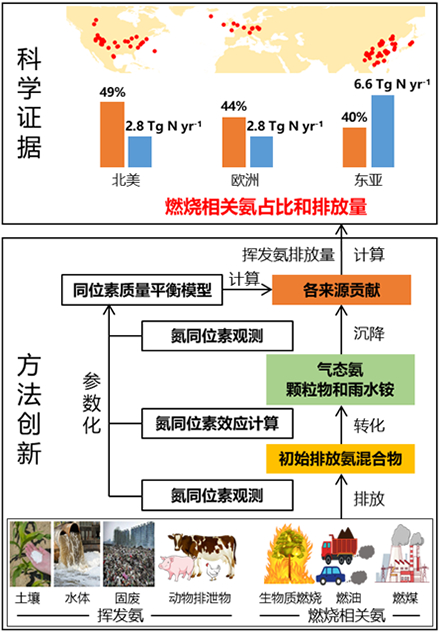

圖 大氣銨態氮同位素分析的方法原理和關鍵發現

在國家自然科學基金項目(批準號:42125301、41730855、42073005)等資助下,天津大學劉學炎教授團隊與國內外合作者在大氣銨態氮同位素研究方面取得進展。研究成果以“燃燒相關的源對氨排放有重要貢獻(Significant contributions of combustion-related sources to ammonia emissions)”為題,于2022年12月13日在《自然·通訊》(Nature Communications)雜志發表。

氮循環變化是人類世地表生態環境和氣候變化的誘因之一,關系到水-土-氣環境質量、糧食生產、生態系統的結構功能和氣候反饋。合成氨是化學氮肥的主要原料,氨燃料也是實現能源動力領域“碳中和”的關鍵物質。然而,工業革命以來人口增長和經濟發展導致了大氣中氨氣和銨根濃度、庫存、沉降通量持續增加,正確認識大氣氨的主要陸地排放源貢獻是制定氨減排策略和評估人為氨生態、環境和氣候效應的關鍵。

由于氨的溶解性和化學反應活性高,其大氣壽命較短,但銨根的大氣傳輸明顯,導致特定監測點和下墊面的大氣銨態氮來源復雜和混合程度高。在區域和全球尺度,以農業氮肥施用和養殖廢棄物為主的氨揮發一直被認為是大氣中銨態氮的主要來源。近年來,來自實驗模擬、地面采樣分析、衛星遙感監測,以及更精確的排放清單統計等越來越多的研究證據表明:以燃煤(城市及周邊工業煤燃燒、非城市地區散煤燃燒)和燃油(以城市交通為熱點,非城市地區也廣泛分布)為主的化石能源以及以農作物秸稈和自然火災為主的生物質燃料燃燒排放了大量氨。然而,廣泛存在的燃燒相關氨的排放因子和排放強度難以準確約束,導致燃燒相關氨的排放量及其對區域大氣氨的貢獻并不確定。

上世紀五十年代以來,氮穩定同位素已逐步成為追蹤大氣銨態氮來源的有力工具,至今已在東亞、北美和歐洲三大高氮污染區開展了大量觀測(圖)。然而,如何厘清大氣銨態氮的氮同位素變化機理、實現源貢獻的同位素定量評估一直是大氣系統氮同位素地球化學的一大難題。基于上述背景和問題,研究團隊1)詳細約束了大氣氨、顆粒物銨和降水銨與初始排放氨混合物之間的氮同位素效應;2)重建了東亞、北美和歐洲觀測區大氣初始排放氨混合物的氮同位素比值,發現大氣初始排放氨混合物的氮同位素比值呈現北美>歐洲>東亞,但過去幾十年來三個地區的大氣初始排放氨混合物的氮同位素比值均下降,表明北美燃燒相關氨的相對占比高于歐洲和東亞,但三個地區揮發氨的占比均呈增加趨勢;3)結合主要燃燒相關氨和揮發氨的氮同位素端元值和揮發氨的排放量,應用同位素質量平衡模型計算了三個研究區燃燒相關氨的占比和排放量:分別為東亞40±21%(6.6±3.4 Tg N yr-1)、北美49±16%(2.8±0.9 Tg N yr-1)和歐洲44±19%(2.8±1.3 Tg N yr-1)(圖)。這些結果揭示燃燒相關氨對大氣銨態氮有重要貢獻,提供了新的區域氨排放數據,為當前和未來大氣氨減排策略制定、沉降量清算和效應評估提供了新的科學證據。