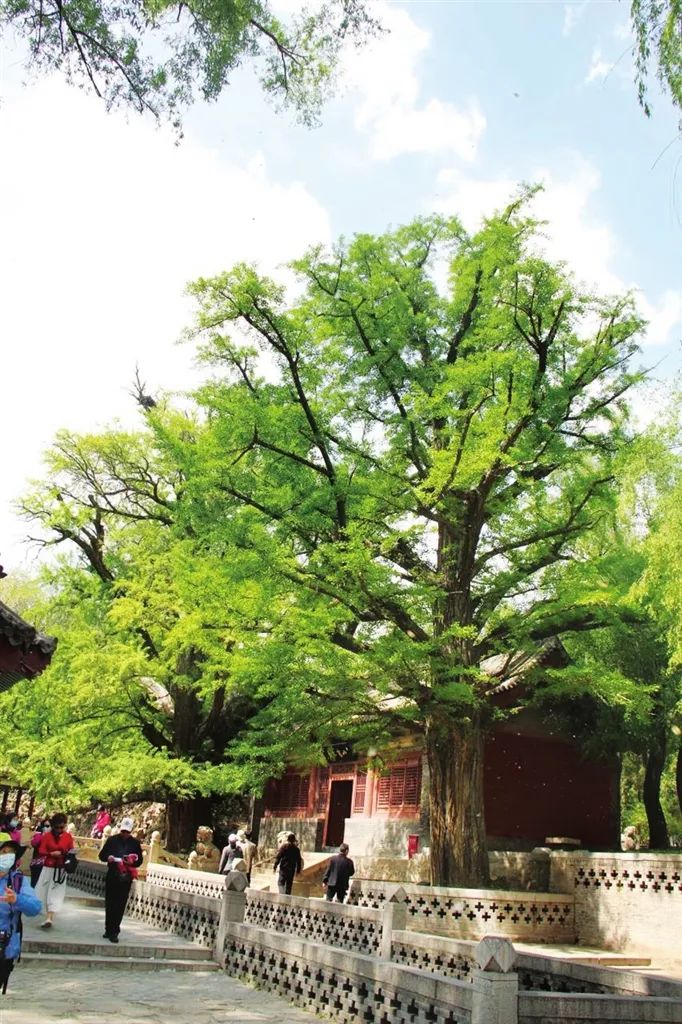

晉祠晉溪書院門前兩株銀杏,相傳是明代重臣王瓊所植,距今已500多年,每年秋季一樹明黃。

“就像人一樣,年紀大了總會有些病痛!”太原市園林局綠化管理科李擘介紹,古樹名木面臨的第一類問題是物理性的,其中生長環境被改變最常見,比如路面硬化,原本的黃土地面成了水泥地面,即便圍個圈,為根系留下數平方米的“呼吸通道”,樹木還是要被迫適應新的條件,尋求新的平衡。此外,地下害蟲、食葉害蟲、刺吸害蟲等不僅會影響樹木的長勢,還會降低它的支撐性,存在倒伏的安全隱患。 古樹名木,是大自然和祖先留給我們的寶貴財富,是現代城市的園林瑰寶,更是一方民眾寄托鄉愁的情感載體。太原市園林局最新一輪古樹名木資源普查顯示,全市現有古樹名木1377株,后續古樹735株,共計2112株。此次普查顯示,晉祠博物館現有古樹名木147株,其中包括千年以上古樹30株,是太原市最大的古樹群。

“山西省古樹名木眾多,最著名的大概是兩處。一是洪洞大槐樹,根祖文化的‘圖騰’;二就是晉祠周柏,千年晉陽的見證者。”原晉祠博物館、現太原市文物保護研究院研究員張樹民說,除西周齊年柏、東周長齡柏外,晉祠還有漢槐、北齊雀巢槐、隋槐、唐槐、明銀杏等,匯集了各個歷史時期的古樹。為檢測“老壽星”的身體狀況,晉祠歷時兩年多,研發了“千年古樹無損檢測技術”。“就好像人做體檢一樣,抽六七試管血液,二十出頭的小伙子當然不在話下,可百歲老人就受不了。我們就是要在不抽血的情況下給‘老人’精確體檢”。該技術利用PICUS彈性波樹木斷層畫像診斷裝置和TRU樹木雷達等無損檢測技術,掌握了5株千年古樹的樹干空腐情況及根系分布情況,通過土壤理化性質檢測分析及土壤微生物Biolog功能多樣性分析,為古樹健康生長制定科學有效的復壯方案。

張樹民表示,該技術在不損害古樹的情況下對其進行全面檢測,完成古樹的健康診斷和安全評估,為“對癥下藥”保護古樹提供依據,對太原、山西乃至北方地區古樹名木的保護管理都大有裨益。

工作人員正在修補大虎峪古槐身上的樹洞