但它的局限性在于獲取圖像是平面影像,骨骼結構前后重疊,對部分顯像劑異常攝取的可疑病灶的解剖定位及病灶性質無法明確,此時就需要局部臟器斷層顯像進一步的檢查了。

有別于全身骨顯像,臟器斷層顯像是對可疑病灶區域進行核醫學SPECT與同機CT兩種影像技術的360°圖像采集再加以信息的融合,既具有核醫學靈敏探查骨病灶的優勢,也能借助CT獲得精確解剖結構,有利于對病灶診斷與鑒別診斷,對全身骨顯像有很好的補充價值。

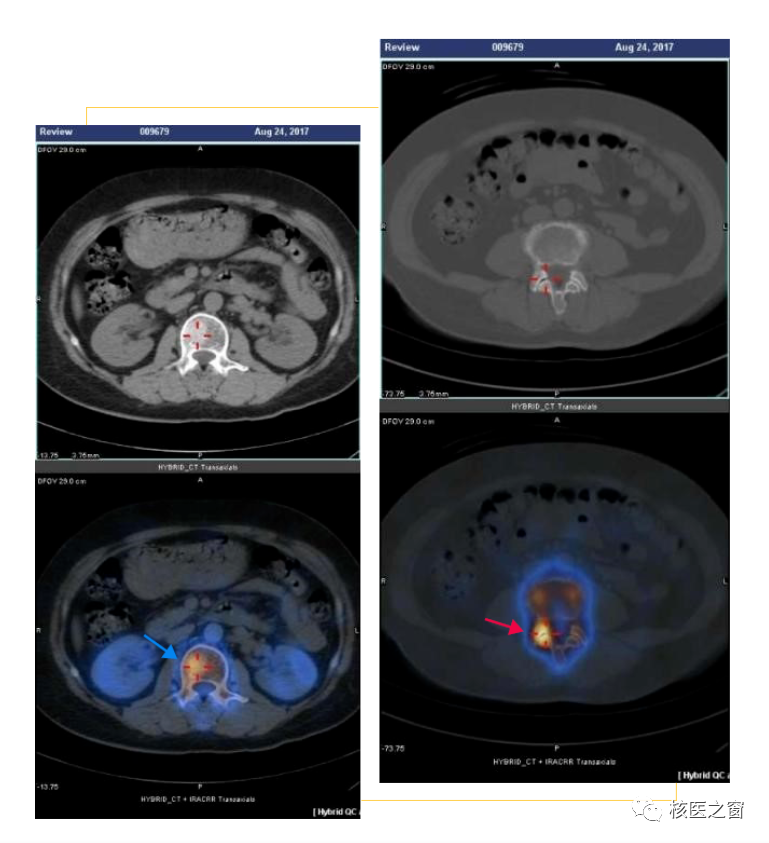

如圖所示,一位中老年乳腺癌患者在術后常規復查全身骨掃描時,發現腰椎邊緣水平有兩處顯像劑濃聚灶(箭頭所示),單從骨掃描無法明確病灶的準確位置和性質(轉移?老年性退變?)。進一步加做局部的臟器斷層顯像(SPECT/CT)后,影像顯示腰2椎體骨質代謝增高灶位于椎體內,局部骨質密度增高,診斷為轉移灶,而另一處病灶定位于腰3-腰4右側椎小關節,結合關節面骨質硬化,診斷為關節退行性改變。

答案:有必要

首先,CT雖然可以觀察骨質結構的變化,但如同盲人摸象,沒有SPECT對病灶部位的指示,CT診斷仍然受限,臟器斷層顯像不是單純的SPECT影像和CT影像,而是兩者功能的融合影像。其次,大部分病灶的發生發展是先有骨質代謝的異常,再出現CT能看到結構異常,SPECT能較CT早發現病灶2-3個月。

如圖所示,肝癌患者,腹盆部CT沒有發現骨質密度、結構的異常,未提示轉移。但全身骨顯像及臟器斷層顯像(SPECT/CT)顯示左側肱骨頭、胸腰椎多發椎體、左側髖臼、左側股骨上段多發骨質代謝增高灶,診斷多發骨轉移。

局部臟器斷層顯像的檢查范圍有限,不如全身骨顯像廣泛,僅依靠骨痛主訴進行區域檢查很容易漏診病灶。

總之,臟器斷層顯像是全身骨顯像的“得力助手”,有的放矢,利于疾病的診斷。