穩(wěn)定Mo同位素體系已被越來越多地用于研究俯沖相關(guān)的殼-幔物質(zhì)循環(huán)過程,這主要基于俯沖板片釋放的流體相對富集重Mo同位素,而俯沖沉積物和殘余洋殼熔體相對富集輕Mo同位素。然而,Mo同位素在巖漿演化過程,如晶體-熔體分異和熔體-流體相互作用中的行為仍然存在較大爭議。如前人對愛琴海島弧火山巖系列研究發(fā)現(xiàn),角閃石和黑云母等礦物分離結(jié)晶會造成殘余熔體相對富集重Mo同位素,然而對小安德列斯島弧火山巖系列的研究并沒有發(fā)現(xiàn)明顯Mo同位素分餾。高硅花崗巖可在相對高溫(高達900 ℃)下形成,在相對低溫(低至< 600 ℃)下固結(jié),因此能夠記錄非常長的巖漿演化歷史。這種長期的巖漿房演化通常伴隨著晶體-熔體分異、流體飽和及移除等過程。因此,高硅花崗巖是研究巖漿演化過程中Mo同位素行為的理想對象。

針對上述科學問題,中國科學院廣州地化所、深地科學卓越創(chuàng)新中心巖石學學科組博士后范晶晶、王強研究員及其合作者選擇對藏南岡底斯巖基中一套同源且分異的高硅花崗巖系列巖石(黑云母花崗巖+含石榴石二云母花崗巖)開展詳細的全巖及單礦物Mo同位素研究,主要取得了以下進展:

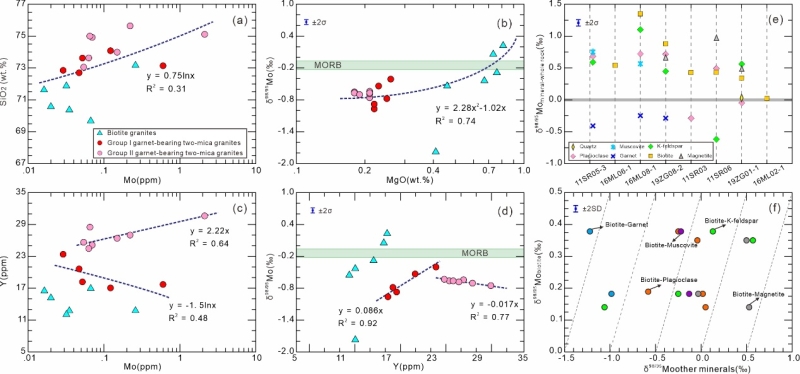

1. 闡明了晶體-熔體分異過程:黑云母花崗巖具有低的Mo含量(0.02~0.07 ppm)和高的δ98/95Mo比值(-0.54~0.22‰),含石榴石二云母花崗巖具有相對高的Mo含量(0.03~2.12 ppm)和低的δ98/95Mo比值(-0.97~-0.41‰),這種隨巖漿分異程度增加Mo含量升高,Mo同位素組成變輕的變化趨勢(圖1a-b),主要是富重Mo同位素的長石、黑云母和磁鐵礦等礦物分離結(jié)晶的結(jié)果(圖1e)。這種與前人研究不一致的礦物-熔體Mo同位素分餾,主要受控于硅酸鹽熔體的化學組成。

圖1. 正嘎花崗巖全巖Mo體系與元素相關(guān)性(a-d)及礦物-全巖(e)、礦物-礦物(f)間Mo同位素分餾圖解

2. 揭示了礦物間Mo同位素不平衡機理:正嘎花崗巖共存的礦物間Mo同位素分餾并未落于斜率為1的平衡線上(圖1f),表明礦物間Mo同位素的不平衡。這種不平衡并不是因為存在化學擴散或熱擴散,而是高硅晶粥體中,由于熔體高的粘度以及晶體與殘余熔體間低的密度差導致的不同層位結(jié)晶礦物堆積的結(jié)果。

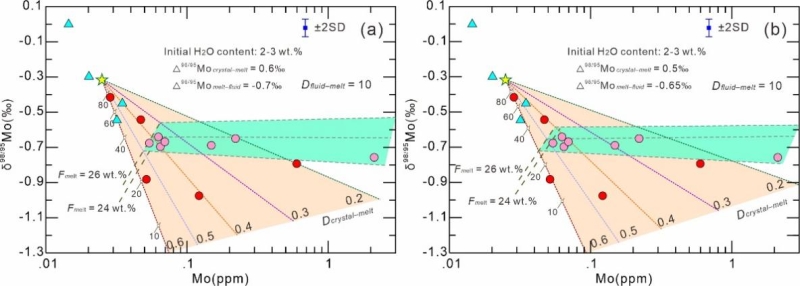

3. 查明了熔體-流體反應(yīng)過程:從正嘎黑云母花崗巖到含石榴石二云母花崗巖,Mo同位素降低的趨勢并不是線性的(圖1b),其中含石榴石二云母花崗巖可根據(jù)其Mo體系與重稀土元素Y(圖1c-d)、Ho、Dy的變化劃分為兩組,這與該兩組巖石內(nèi)分別出現(xiàn)的巖漿型石榴石和熱液型石榴石相一致,分別是熔體繼續(xù)分離結(jié)晶和最后固結(jié)階段相對封閉體系下熔體-流體反應(yīng)的結(jié)果,前者造成熔體δ98/95Mo比值進一步降低,而后者則抑制了該比值進一步降低(圖2)。

圖2. 正嘎花崗巖晶體-熔體分異與熔體-流體作用過程Mo同位素分餾模擬

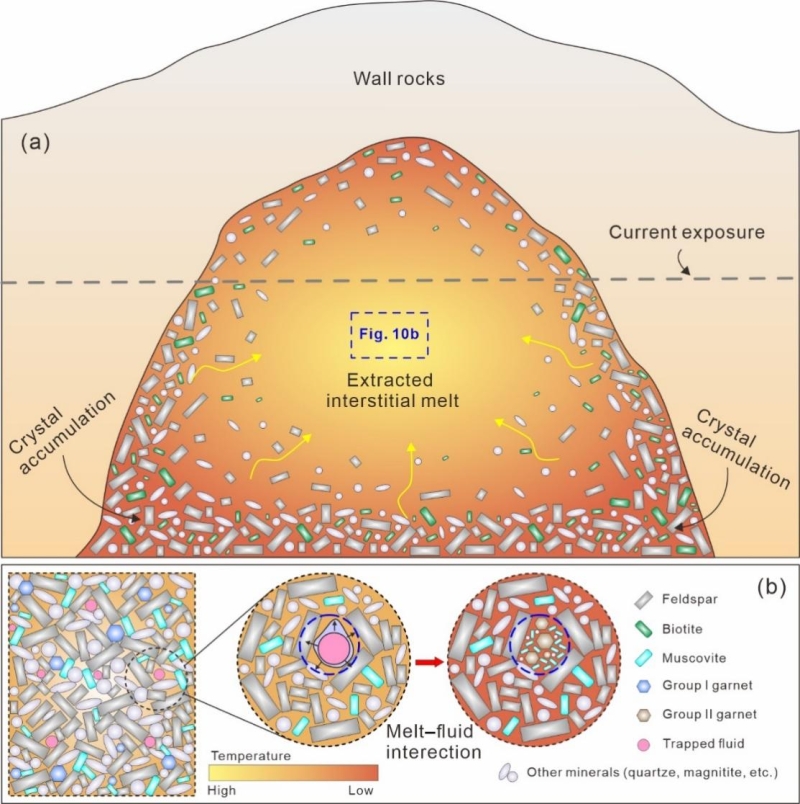

因此,高硅花崗巖的Mo同位素變化主要是晶體-熔體-流體共同作用的結(jié)果,這三相的分離對于理解大陸地殼分異以及金屬成礦具有重要意義。在早期巖漿演化過程中,晶體-熔體分異占主導地位,相對低的巖漿黏度可以促使晶體有效結(jié)晶分離;而在中-上地殼高黏度的硅質(zhì)晶粥體系統(tǒng)中,由于不能有效分離而導致的晶體堆積通常會造成礦物間同位素的不平衡;從晶粥體中提取的間隙熔體會進一步分離結(jié)晶,并與巖漿晚期飽和流體共存,該流體能否從體系中逃逸主要取決于熔體的結(jié)晶度,而高結(jié)晶度(>75vol.%)下的流體圍陷則會造成巖漿固結(jié)階段的熔體-流體反應(yīng)(圖3)。

圖3. 正嘎花崗巖巖漿房晶體-熔體-流體演化過程

綜上,Mo同位素體系可作為示蹤高硅花崗巖巖漿演化過程的有效工具。 相關(guān)研究成果近期發(fā)表在國際地球化學權(quán)威期刊Geochimica et Cosmochimica Acta上,該研究受中科院戰(zhàn)略性先導科技專項、第二次青藏科考、國家自然科學基金、中國博士后科學基金和所長基金等項目的聯(lián)合資助。