青藏高原的隆升歷史尤其是新生代青藏高原古高度變化是地球系統科學研究中的重點、熱點和難點。古高度重建方法主要有古生物、穩定同位素古高度計和團簇同位素溫度計等。其中,穩定同位素古高度計方法最為成熟,廣泛應用于青藏高原、阿爾卑斯山、安第斯山以及落基山等古高度重建工作中。

利用穩定同位素方法重建古高度,是基于穩定同位素的“高程效應”原理——隨著海拔逐漸升高,地表介質中穩定同位素值逐漸降低。然而,該方法假設數百萬年來氣候條件基本不變,這顯然不符合實際情況。這造成該方法重建的結果與其他方法所得到的結果不一致。近年來,有研究發現,在全球一些地區不同地表介質中(包括冰芯、積雪、雨水、河水等)穩定同位素存在“反高程效應”的異常現象,即這些介質中穩定同位素值隨海拔升高而增加。“反高程效應”不僅違背了同位素分餾原理,而且與穩定同位素古高度計的理論基礎相沖突,限制了該方法在古高度重建工作的廣泛應用。

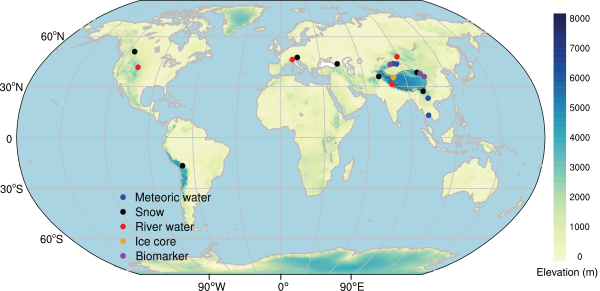

目前,不同地表介質中穩定同位素出現“反高程效應”的原因仍然不明。為此,中國科學院青藏高原研究所環境變化與多圈層過程團隊余武生等聯合美國俄亥俄州立大學教授Lonnie Thompson、澳大利亞詹姆斯·庫克大學博士Stephen Lewis等,在全球尺度上,從大氣水汽穩定同位素的新視角,系統地揭示了地表介質穩定同位素出現“反高程效應”的原因(圖1),并對未來利用穩定同位素方法重建古高度的工作提出了重要建議。

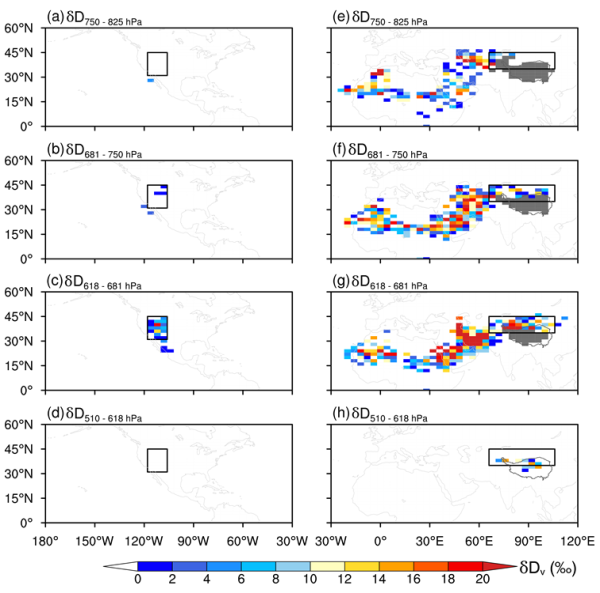

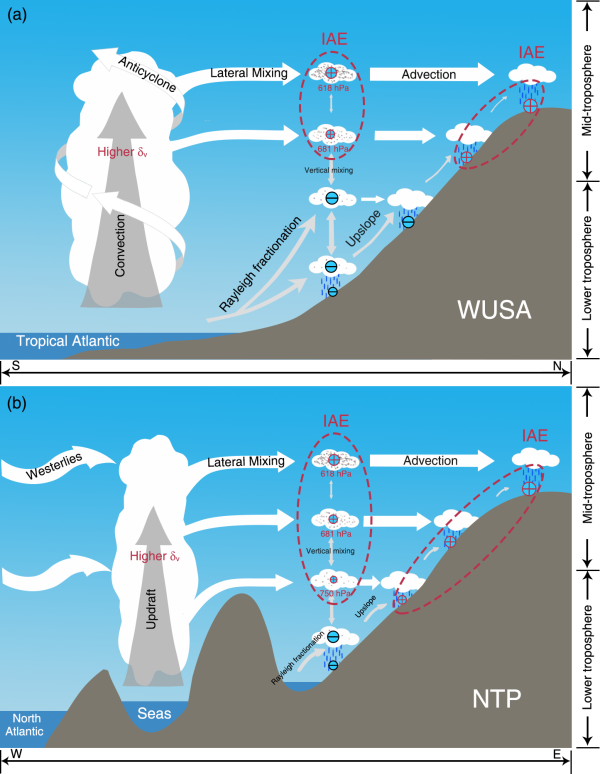

研究表明,在美國西部和亞洲干旱區(從紅海到青藏高原北部)等地區對流層中層的水汽穩定同位素也類似存在“反高程效應”,且其空間分布格局與地表介質中穩定同位素“反高程效應”的空間分布格局基本一致(圖2)。進一步研究發現,水汽穩定同位素出現“反高程效應”需要具備兩個不可或缺的因素,即遠源區的水汽富含高同位素值和該高同位素的水汽能夠從遠源區橫向輸送到靶區(圖3)。研究提出,“反高程效應”在降水發生之前就已出現在水汽中。由于水汽是降水的“物質來源”,因此水汽穩定同位素的“反高程效應”會被烙印在降水中(圖3)。

研究表明,青藏高原等山體逐步隆升導致更大范圍內大氣環流格局的變化,進而改變了水汽源區和水汽輸送路徑及水汽穩定同位素值的固有特征。這些變化使得穩定同位素古高度計在這些地區的應用變得更為復雜。因此,在利用穩定同位素古高度計之前,需要考慮山體不同隆升階段水汽來源和水汽輸送路徑及其對穩定同位素值的影響。

此外,該研究為探究不同海拔高度冰芯穩定同位素記錄提供了新思路。研究顯示,青藏高原北部古里雅冰川頂部6700米冰芯的平均氧同位素值高于6200米冰芯的平均氧同位素值。“反高程效應”提出了一個重要的科學問題,可以解釋更長時間尺度穩定同位素記錄的異常變化。

7月28日,相關研究成果以Inverse altitude effect disputes the theoretical foundation of stable isotope paleoaltimetry為題,在線發表在《自然-通訊》(Nature Communications)上。研究工作得到第二次青藏高原綜合科學考察研究等的支持。

該團隊長期從事亞洲水汽、降水穩定同位素研究。近年來,在穩定同位素理論研究方面取得了系列進展:提出亞洲季風區水體穩定同位素的“反溫度效應”學說,據此創新地提出了亞洲季風區倒置的冰芯、石筍記錄能指示溫度變化;利用青藏高原及周邊120個站點降水穩定同位素觀測結果,對季風向中國內陸推進的范圍提出了新認識,發現季風水汽能推進到興都庫什山-西昆侖山-東昆侖山一線以南及秦嶺以北地區(37-38oN),這與前人研究(35oN)相比,季風向北推進的范圍至少延伸了2個緯度。

圖1.全球不同地表介質穩定同位素出現“反高程效應”的區域

圖2.夏季美國西部和亞洲干旱區不同層水汽穩定同位素出現“反高程效應”的空間分布格局

圖3.大氣環流視角的夏季美國西部(a)和青藏高原北部(b)“反高程效應”形成機制示意圖