在被發現80多年以后,中子對于物理學家來說仍然充滿了挑戰。物理學家還需要更多的手段、更長的時間來測定它的壽命。中子壽命這樣一個數值,關系到人類對于宇宙的理解和預測。人類對它本質的認識,必將還要經歷一個漫長的過程。

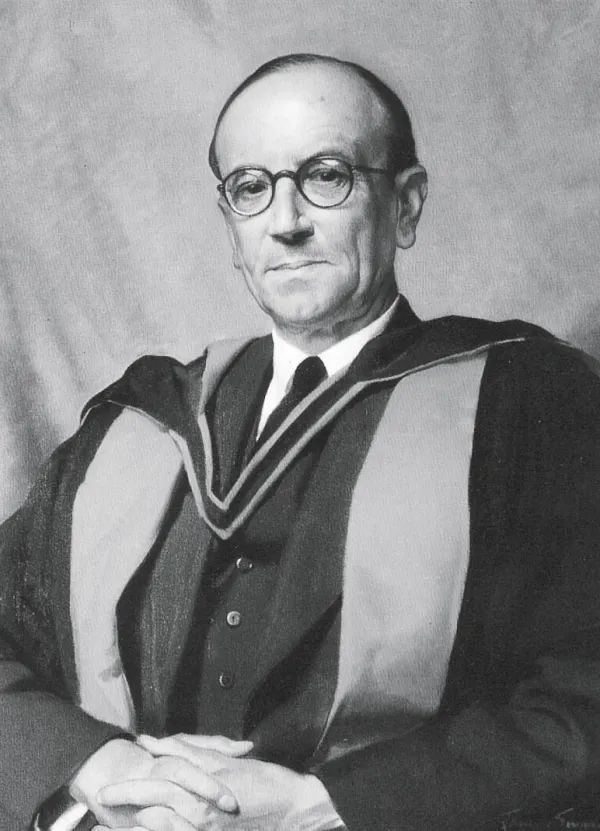

詹姆斯·查德維克

原子主要由哪些部分組成?大多數人可能會回答,原子是由帶正電的質子和電中性的中子組成的原子核再加上圍繞原子核運動的電子組成的。如果不考慮更基本的粒子與它們之間的相互作用,這個答案基本正確。質子、中子和電子,可能是最為人們所熟悉的三種亞原子粒子。在這三種粒子中,中子是被人類發現最晚,了解得最少的一種粒子。人類從預測中子的存在,直到發現中子,進一步研究中子的性質,經歷了一個漫長的過程,物理學家們至今還對這種不帶電的粒子的某些特性感到驚奇和不解,而這些特性,甚至可能關系到物理學的發展。

人類在19世紀末、20世紀初發現了帶負電的電子和帶正電的質子之后,并沒有立刻意識到中子的存在,直到20世紀的20年代,因為發現原子核的原子序數與原子量之間的差別,研究原子核結構的物理學家歐內斯特·盧瑟福(Ernest Rutherford)預言在原子中可能還存在另一種不帶電的重粒子與帶正電的質子,這可能是某種“neutron”(中子)。但是,在當時的盧瑟福看來,這種所謂的“中子”,可能只是已經被發現的質子和電子相互結合在一起呈現的一種電中性狀態,在這種情況下,這種“中子”的質量就會小于一個質子和一個電子的質量之和,而這種中子也就無法自發地發生衰變。

直到1932年,盧瑟福的學生、英國物理學家詹姆斯·查德維克(James Chadwick)在《自然》雜志上發表論文《中子可能存在》(Possible Existence of a Neutron),宣布他通過alpha粒子轟擊實驗發現了中子的存在,他也因為這個發現獲得了1935年的諾貝爾物理學獎。同在1932年,德國物理學家維爾納·海森堡(Werner Heisenberg)和蘇聯物理學家德米特里·伊萬年科(Dmitri Ivanenko)也指出了盧瑟福之前對于中子狀態的設想的錯誤:中子并不是質子和電子結合在一起的一種狀態,而是一種獨立的具有自旋的粒子,而且,原子核是由質子和中子組成,而非質子和電子結合而成。

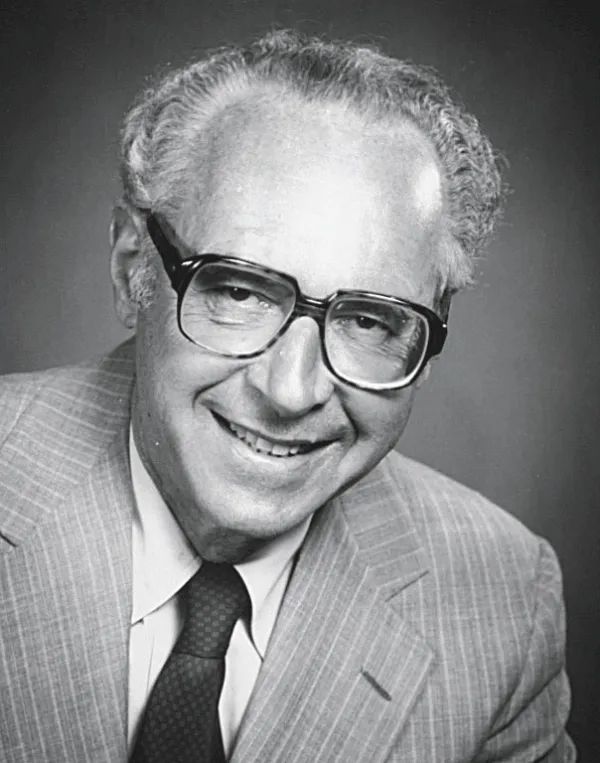

莫里斯·戈德哈伯

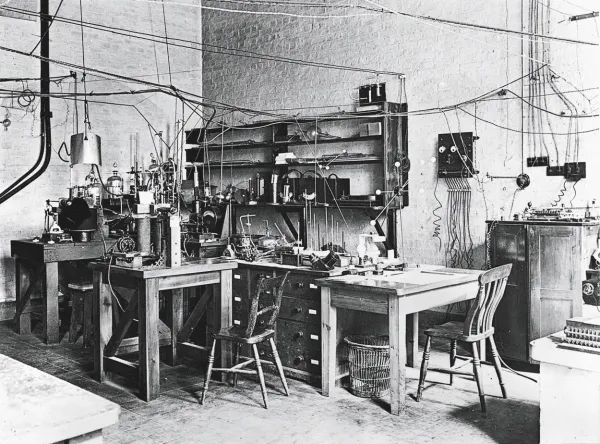

歐內斯特·盧瑟福

人類發現中子之后,很多物理學家開始嘗試精確測量它的質量。第一個測量中子質量的實驗由查德維克和莫里斯·戈德哈伯(Maurice Goldhaber)在1934年進行,實驗結果表明中子的質量略微高于質子。在1935年,他們繼續精確測量中子的質量,表明中子的質量高于一個氫原子的質量(氫原子由一個質子和一個電子構成),這個結果與盧瑟福設想的原子核模型不符。同時,這個結果也表明,與質子和電子可以穩定的獨立存在不同,一個中子可能會發生衰變,也就是說,在原子核中的中子會相對穩定,但是一個自由中子則會有一定的“壽命”(相比之下質子和電子則穩定得多,物理學家至今也沒有觀測到質子的衰變,預測質子的壽命至少有1034年)。一個中子的質量大于一個質子與一個電子的質量之和,因此,一個自由的中子有可能通過弱相互作用發生beta衰變,衰變為一個質子、一個電子和一個反中微子(這個過程也可以看作是一個中子和一個中微子發生相互作用,產生出一個質子和一個電子)。與其他大多數不穩定的亞原子粒子“轉瞬即逝”不同,中子的壽命相對來說很長,有15分鐘左右。因此,精確測量一個自由中子的壽命,就成為粒子物理學和天體物理學的一個重要課題。在制造出粒子加速器之前,物理學家們只能通過放射性同位素的衰變來產生中子束,但是通過這種方式產生的中子束密度太低,根本無法用來精確測量中子的壽命,甚至直到人們制造出回旋加速器后,產生出中子束的中子密度比之前的密度高出了100萬倍,仍然無法滿足物理學家精確測量中子壽命的要求。因此,在20世紀30年代,整個物理學界都無法有效地測量自由中子的壽命。為什么這么多的物理學家幾十年來持之以恒,一直希望精確測量自由中子的壽命?這是因為中子的壽命關系到物理學中一些最基本的問題。

在宇宙大爆炸發生后的很短一段時間里,大爆炸的產物開始在宇宙中合成質子和中子,而中子的壽命直接關系到在宇宙形成的早期,質子和中子數量的比例,這也就直接關系到宇宙中氦元素(He)與氫元素(H)的比例,同時也關系到中微子的種類問題,而對于這些問題的準確解答,都是人們了解宇宙起源,建立準確的宇宙誕生模型,解決暗物質問題的關鍵。在粒子物理學領域,如果可以得到中子壽命的精確值,就可以對粒子標準模型進行進一步的檢測,同時也有可能使人們更深刻地了解宇稱不守恒的本質。在天體物理學領域,對于人類最重要的恒星——太陽來說,天體物理學家們需要知道中子壽命的確切數值來建立關于太陽進行核聚變的精確模型,以解決太陽中微子問題。物理學家們嘗試盡量精確測量中子的壽命,這就需要足夠數量和足夠大密度的中子來進行實驗,并且盡量減少其他外界事件對于實驗的干擾。直到人類制造出了核反應堆后,才有機會獲得足夠數量的中子進行測量。

物理學家恩里克·費米(Enrico Fermi)首先建議,可以利用人類建造的第一個核聚變反應堆所產生的中子進行測量實驗。這個實驗在芝加哥大學的CP-1反應堆進行,物理學家們把一個被清空的瓶子放到反應堆附近,里面收集了核聚變產生的大量中子,在等待了一段時間后,里面的一些中子發生了衰變產生質子和電子(衰變產生的反中微子已經逃離了瓶子),而質子和電子會結合成為氫原子,進而形成氫氣。因此,檢查瓶子中氫氣的含量,與人們事先估計的中子的數量進行對比,就可以大概得出中子壽命的數值。

歐內斯特·盧瑟福的實驗室

幾十年來,物理學家們一直試圖通過各種手段提升實驗的精度,來獲得中子壽命更精確的數值。目前比較常用的測量中子壽命的實驗主要有兩種方式:一種是中子束法,科學家們通過測量一束經過詳細設定的中子束在經過不同的時間段之后的衰變產物,來計算測定中子的壽命。另一種是“瓶裝”實驗法,科學家們設計一種由特殊材料制成的“瓶子”來儲藏處于極低溫度、極低能量狀態下的中子,確保這些中子不與瓶子壁發生相互作用,同時利用電磁場和重力場對中子和它衰變的產物做進一步的束縛,這樣經過不同的時間段之后再“清點”瓶子中剩余的中子的數量,由此可以計算出中子的壽命。但是這種方法的缺點是不容易清點出中子的準確數目,因此也就容易造成誤差,目前科學家們通過這兩種手段測量出的中子壽命也有一些差別。

2013年11月27日,來自馬里蘭大學、美國國家標準與技術研究所、田納西大學等研究機構的物理學家們在《物理評論快報》(PRL)雜志上發表論文《中子壽命測量的改進》(Improved Determination of the Neutron Life time),匯報了他們進行中子壽命測量實驗的最新成果。最新的結果比之前的結果有了大約1%的改進,此前對于中子壽命的最精確的測量實驗是美國國家標準與技術研究所(NIST)在2005年進行的,他們得出的結果為大約886.3秒;而此次實驗中,物理學家們采用了同樣的中子束,但是用了一種新型的中子探測器,比此前的探測精度提高了5倍。最新的測量結果顯示,自由中子的壽命為大約887.7秒。

在被發現80多年以后,中子對于物理學家來說仍然充滿了挑戰。物理學家還需要更多的手段、更長的時間來測定它的壽命。中子壽命這樣一個數值,卻關系到人類對于宇宙的理解和預測。人類對于中子本質的認識,必將經歷一個漫長的過程。