天空中絕大多數(shù)發(fā)光的天體都是恒星,恒星中大約一半位于雙星系統(tǒng)中,它們在引力的作用下相互繞轉(zhuǎn)。

有時,雙星會形成一個“雙黃蛋”:兩個蛋黃是兩顆恒星,而蛋白則是其中一顆恒星損失的氣態(tài)物質(zhì)(稱為共有包層)。

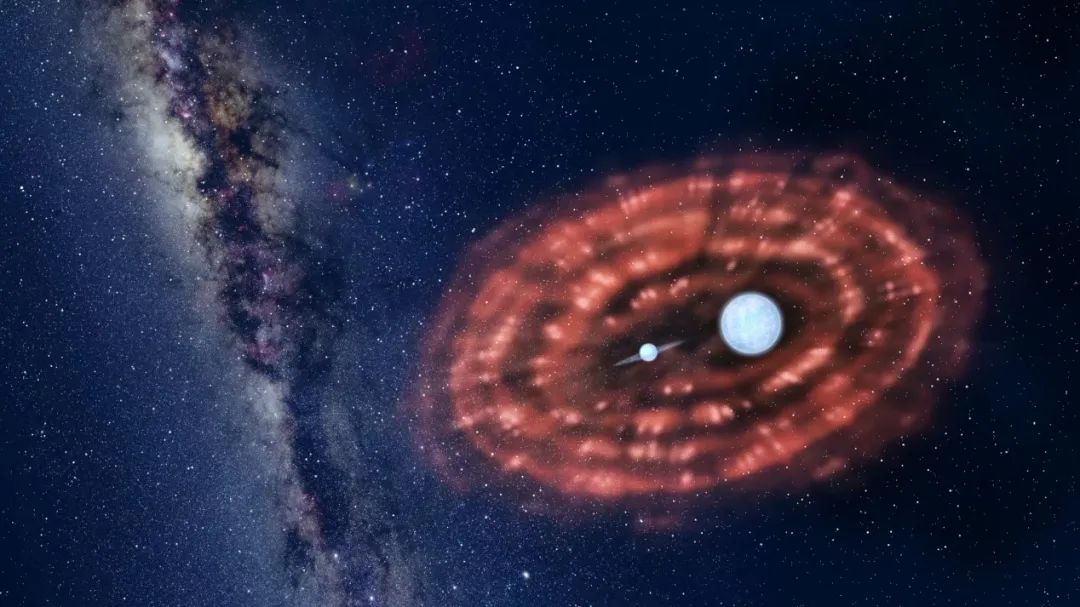

中國科學(xué)院云南天文臺供圖

而這個“雙黃蛋”的“蛋白”會離“蛋黃”越來越遠(yuǎn)……

這個“當(dāng)?shù)鞍纂x開蛋黃”的拋射過程,科學(xué)家花了近50年,終于看到了。

北京時間2022年7月7日,國際科學(xué)期刊英國《皇家天文學(xué)會月刊》(MNRAS)在線發(fā)布了中澳科學(xué)家聯(lián)合完成的一項重要科學(xué)發(fā)現(xiàn)(點擊文末“閱讀全文”直達(dá)論文)。中國科學(xué)院云南天文臺韓占文院士領(lǐng)導(dǎo)的團隊和澳大利亞國立大學(xué)克里斯.沃爾夫(Chris Wolf) 領(lǐng)導(dǎo)的星圖家(SkyMapper)團隊,合作發(fā)現(xiàn)了一顆剛剛完成共有包層拋射的雙星,被拋射的共有包層正在以大約每秒200公里的速度離開雙星系統(tǒng)。這是科學(xué)家第一次在觀測上發(fā)現(xiàn)雙星共有包層演化這一關(guān)鍵過程的直接證據(jù)。

成果藝術(shù)示意圖

(繪圖:喻京川)

雙星,為什么吸引人

雙星在天體物理中特別重要,它解釋了恒星世界的絕大部分謎團,會形成雙黑洞、雙中子星等在現(xiàn)代天文學(xué)研究中占有重要地位的天體。

近十幾年來的多次諾貝爾物理學(xué)獎與雙星演化形成的天體相關(guān):比如Ia型超新星測距發(fā)現(xiàn)宇宙加速膨脹并推論出暗能量的存在,探測到雙黑洞雙中子星發(fā)射的引力波,開創(chuàng)了天文學(xué)研究的新窗口。

共有包層:虛胖的“我”包裹了默默變重的“你”

恒星在一生中總是試圖處于自身引力與內(nèi)部輻射壓力之間的平衡狀態(tài)。當(dāng)恒星無法通過核聚變產(chǎn)生足夠強的輻射壓來維持其自身的平衡時,便開始了演化。(戳這里復(fù)習(xí)恒星的演化和結(jié)局)。

單顆恒星根據(jù)大小的不同會有不同的演化路徑,而在雙星中,恒星的命運更為復(fù)雜。

圖片來源:中國科學(xué)院云南天文臺

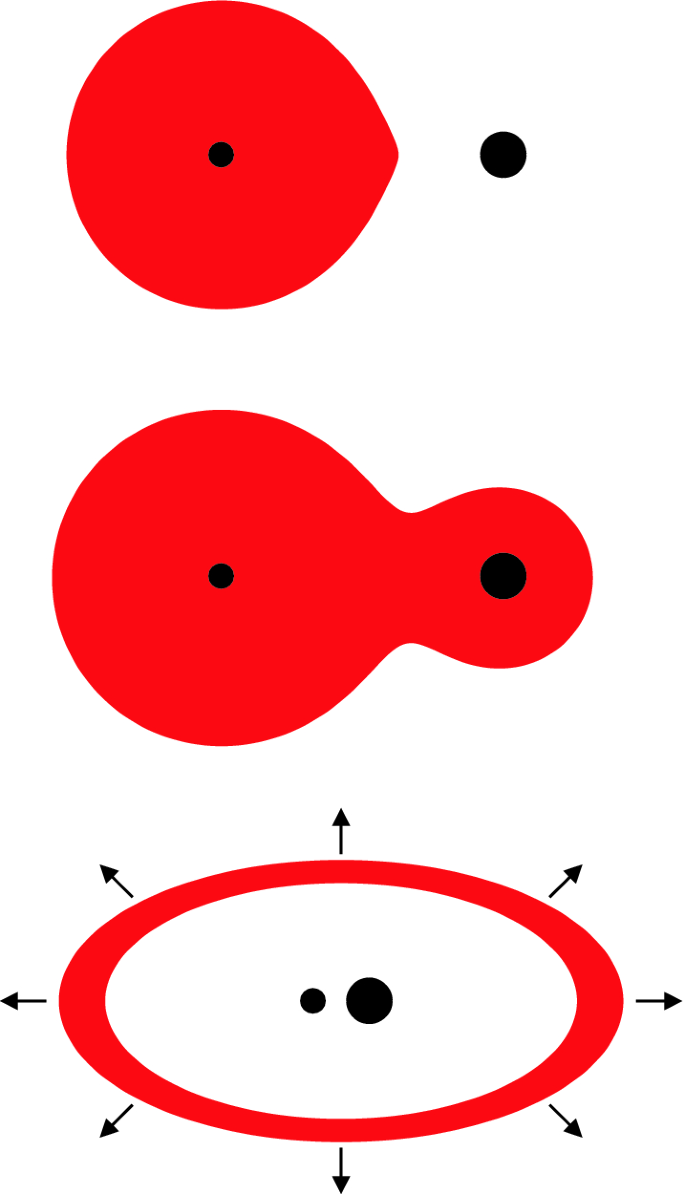

雙星演化有一個至關(guān)重要的過程被稱之為雙星共有包層演化:由于發(fā)生了比較劇烈的物質(zhì)交換,雙星中的一顆恒星會因物質(zhì)損失劇烈膨脹,這顆“虛胖”星的外層氣態(tài)物質(zhì)將另一顆恒星包裹在內(nèi),形成一個共有包層。

雙星系統(tǒng)中恒星的既有演化路徑被打斷,隨后的演化命運由共有包層演化過程決定,共有包層有可能被拋射,形成短周期雙星,或者兩顆恒星并合成一顆恒星。

澳大利亞國立大學(xué)校長,2011諾貝爾物理學(xué)獎獲得者布萊恩·施密特(Brian Schmidt)指出,“共有包層是理解雙星演化的關(guān)鍵。”

但是,想“看到”共有包層卻很難。

缺失的一環(huán)

早在1976年,波蘭裔美國科學(xué)家玻丹.帕琴斯基(B. Paczynski)就提出了雙星共有包層演化過程。但是,近半個世紀(jì)以來,共有包層演化這個理論預(yù)言一直沒有被真正觀測到。

由于共有包層形成和拋射的持續(xù)時間很短,要想在茫茫宇宙中“正好”觀測到它的存在,無異于大海撈針。正因為從未被觀測到,科學(xué)家們也很難知道,雙星演化的這一階段到底發(fā)生了什么。

不過,現(xiàn)在這個過程終于被“看到了”。

經(jīng)過多年的努力,這次我們終于看到了

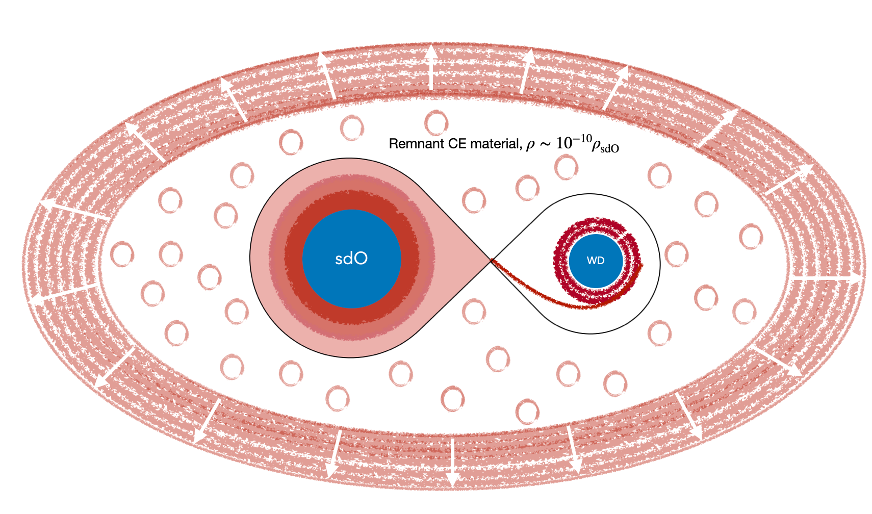

在此研究中,中澳科學(xué)家通過澳大利亞國立大學(xué)2.3米寬視場望遠(yuǎn)鏡和開普勒衛(wèi)星等觀測數(shù)據(jù),在南半球發(fā)現(xiàn)了一顆距離我們23000光年的密近熱亞矮星雙星J1920,兩顆星之間的距離越來越近,它們的周圍有一個正在膨脹的殼層,以大約每秒200公里的速度離開雙星。這個膨脹的殼層被證明是大約1萬年前被雙星拋射的共有包層。雙星持續(xù)的軌道收縮表明,共有包層殘余物質(zhì)和雙星的軌道運動摩擦?xí)ё哕壍澜莿恿浚@是除了磁滯效應(yīng)、引力波輻射和質(zhì)量損失之外的一種新的角動量損失機制。

J1920示意圖

(圖片來源:中國科學(xué)院云南天文臺)

“看到”的背后,是韓占文院士研究團隊20多年的工作積累。

韓占文院士的團隊主要從事雙星演化、特殊恒星形成、雙星星族合成和Ia型超新星研究。他們對雙星物質(zhì)交換的穩(wěn)定性和公共包層演化兩個長期基本未解問題進(jìn)行了深層次研究;建立了熱亞矮星、Ia型超新星前身星等特殊恒星的形成模型,并發(fā)展了雙星星族合成研究方法。

有了扎實的理論基礎(chǔ),研究團隊才得以在SkyMapper提供的巡天大數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)候選雙星(包含一顆熱亞矮星和一顆白矮星),獲取了雙星的周期、傾角、距離等基本信息。進(jìn)一步進(jìn)行了光變曲線證認(rèn),進(jìn)行了針對性的光譜觀測,得到了這顆雙星的視向速度變化曲線。綜合多方信息,最終確定了外層膨脹殼層的存在,并且能夠?qū)ζ溥M(jìn)行定量研究。

雙星共有包層演化示意圖

(圖片來源:Springer 出版專著“The Common Envelope Phase”written by Henri M. J. Boffin & David Jones )

英國牛津大學(xué)教授Philipp Podsiadlowski對此評價說:該“重大發(fā)現(xiàn)的一個特別之處在于,同時看到了一個雙星系統(tǒng)和大約1萬年前向外拋射的共有包層。該發(fā)現(xiàn)不僅證實了雙星系統(tǒng)中如何捕獲恒星,彼此旋進(jìn),最終拋射共有包層的過程;同時,也可以定量地檢驗共有包層演化過程,大力促進(jìn)相關(guān)理論的發(fā)展。盡管仍需要更多的觀測來進(jìn)一步進(jìn)行限制該物理過程,我認(rèn)為該工作是一個重大發(fā)現(xiàn)。”

從0到1,開創(chuàng)新的研究領(lǐng)域

在此之前,由于沒有直接觀測證據(jù),科學(xué)家們只能大致地描述雙星共有包層演化的過程,不能精確數(shù)值模擬。這一發(fā)現(xiàn)把理論設(shè)想變成了現(xiàn)實。科學(xué)家們不僅在觀測上首次看到了雙星共有包層演化的證據(jù),還可以精確刻畫這一關(guān)鍵過程。這是本領(lǐng)域一個里程碑的發(fā)現(xiàn)。

正如國家天文臺趙剛研究員所說:“一項研究成果的重要性通常體現(xiàn)在天文學(xué)家科學(xué)思想的實現(xiàn)。這項觀測研究,是一項從0到1的原創(chuàng)性工作,更是開辟了雙星領(lǐng)域一個新的重要研究方向,進(jìn)一步的研究必將使我們對雙星演化,特別是演化晚期的雙星性質(zhì)有更為深刻和全面的理解。”