基于蘭州重離子加速器裝置(HIRFL)的放射性束流線RIBLL1,中國科學院近代物理研究所與合作者創(chuàng)造性地利用同核異能態(tài)束流探究了電子俘獲致同核異能態(tài)激發(fā)現(xiàn)象。該實驗工作大幅提升了測量精度和可靠性,首次提供了與理論預期相符的測量結果。6月17日,相關研究成果發(fā)表在《物理評論快報》上。

長壽命的同核異能態(tài)普遍存在。一般情況下,同核異能態(tài)具有MeV量級的激發(fā)能,是潛在的理想儲能材料。如果能夠人工大量生產(chǎn)并控制其退激發(fā)釋放能量,同核異能態(tài)可被用于新一代高能量密度核電池等產(chǎn)品的研發(fā)。理論預言,同核異能態(tài)有可能被電子俘獲高效激發(fā),并在后續(xù)退激過程中釋放全部能量。

2018年,美國科學家報道了首例電子俘獲致同核異能態(tài)激發(fā)的現(xiàn)象,而實驗測量的激發(fā)幾率遠超理論預期,引起了學界的關注和討論。2021年,近代物理所在《自然》Matters Arising欄目上發(fā)表評論文章提出,該工作是在復雜和極強γ本底條件下開展的,且其本底處理較為理想化,因而可能導致激發(fā)幾率被高估。

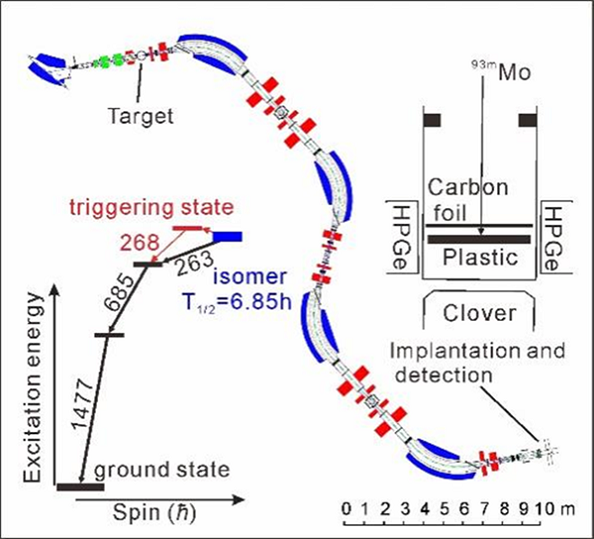

針對此前實驗工作的缺點,近代物理所與合作者設計了全新的實驗方案。實驗中,初級核反應產(chǎn)生93mMo同核異能態(tài),科研人員利用約35米的放射性束流線把93mMo同核異能態(tài)分離、傳輸?shù)降捅镜诇y量區(qū),結合與注入信號的關聯(lián),在很低的本底水平下開展了精確測量。

研究最終未觀測到電子俘獲致核激發(fā)的現(xiàn)象,提取的實驗激發(fā)幾率的上限值為2×10-5。審稿人認為,這項工作與此前報道相比,結果更加可靠,測量精度也有了顯著的提高。

該研究表明,同核異能態(tài)離子在固體材料中慢化和阻停的過程中,激發(fā)幾率很小,這與相關理論計算結果一致。該工作驗證了利用同核異能態(tài)束流研究電子俘獲致核激發(fā)的可行性和必要性,為后續(xù)研究指明了方向。

研究工作得到國家重點研發(fā)計劃、中科院戰(zhàn)略性先導科技專項(B類)與國家自然科學基金等的支持。

本工作實驗設置。93mMo粒子在RIBLL束流線初級靶位置(左上角)通過熔合蒸發(fā)反應產(chǎn)生,經(jīng)束線進入注入端(右下角)。左下角展示93mMo在注入端發(fā)生同核異能態(tài)誘發(fā)退激與自發(fā)退激的過程,右上角展示探測端設置。(郭松/圖)