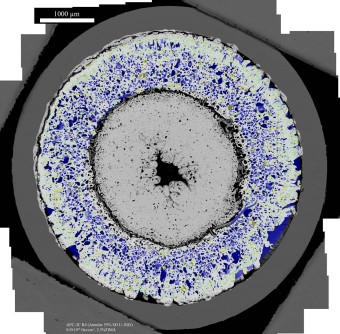

圖片來源:愛達荷國家實驗室

Newswise — 開發未來的核電系統需要創新思維和解決復雜挑戰的新方法。愛達荷國家實驗室 (INL) 和愛達荷大學研究人員的一個團隊首次成功地將機器學習應用于表征金屬核燃料的微觀結構,這些細節只有在強大的放大鏡下才能看到。通過這種技術收集的數據將被工程師用于在為下一代核動力反應堆開發燃料時更準確地預測燃料性能。

該研究小組基于 INL 輻照材料表征實驗室,開發了機器學習方法,以從輻照鈾鋯燃料中提取和分析各種數據點,例如裂變氣泡的大小和連通性。

氣泡是核裂變的自然副產品。當鈾原子分裂時,它們會與包括氙和氪在內的較小原子一起產生熱量。這些和其他副產品以氣泡的形式儲存在燃料元件中,導致微觀結構變化,從而限制燃料向反應堆冷卻劑傳遞熱量的能力,從而降低效率。

INL 團隊正在研究的鈾-鋯燃料被吹捧為幾種下一代反應堆設計的首選,并具有簡化制造過程和增加燃料燃耗等優點。

機器學習涉及將數據輸入算法,該算法從輸入中學習并執行越來越準確的分析。開發的模型可以擴展以執行材料特性的準確預測。表征輻照燃料的微觀結構,特別是在運行過程中可能形成的氣泡和裂變產物,對于設計既高效又能在潛在事故條件下有效抵抗分解的核燃料至關重要。

“我們開發的新方法將幫助我們以無損方式揭示輻照燃料內部的動態環境,”INL 輻照后檢查專家姚天凱說。“它還使我們能夠通過自動化過程顯著加快輻照后檢查工作,并為我們提供準確的信息,包括燃料形態、裂變氣泡密度和鑭系元素分布。” 鑭系元素是在反應堆運行期間形成并抑制燃料效率的元素。

愛達荷大學機器智能和數據分析實驗室主任 Min Xian 教授說:“我們正在構建可靠和高效的機器學習方法,以幫助揭示和解釋來自高質量核燃料數據的有價值的見解。” “我們期待使用先進的人工智能技術幫助創造一個清潔能源的未來。”

為了開發機器學習過程,研究人員首先創建了一個綜合數據集,其中包含燃料橫截面的高分辨率圖像和裂變氣泡的手動注釋。然后,他們實施了一種稱為決策樹的機器學習算法,使用包括氣泡大小、形狀和外觀在內的定量圖像特征來預測每個氣泡的類別。該算法還旨在過濾掉圖像中的“非氣泡”像素,以提高處理速度并考慮不同級別的亮度,以確保準確表征。

“我們的程序使用分層方法對裂變氣泡圖像進行分類,具有高度的準確性和特異性,”INL 計算視覺專家徐飛說。

生成的數據將有助于更好地了解燃料性能動態,例如隨著熱導率隨時間降低,微觀結構的分布如何演變。

INL 輻照后檢查專家 Luca Capriotti 表示:“我們期待進一步完善這種能力,并有可能將我們的算法應用于輻照后檢查工作的其他領域。”

該項目對鈾-鋯燃料的性能產生了一些顯著的見解,包括確定由于廣泛的孔隙結構和燃料較熱區域中連通孔隙的增加而導致的燃料熱導率退化。